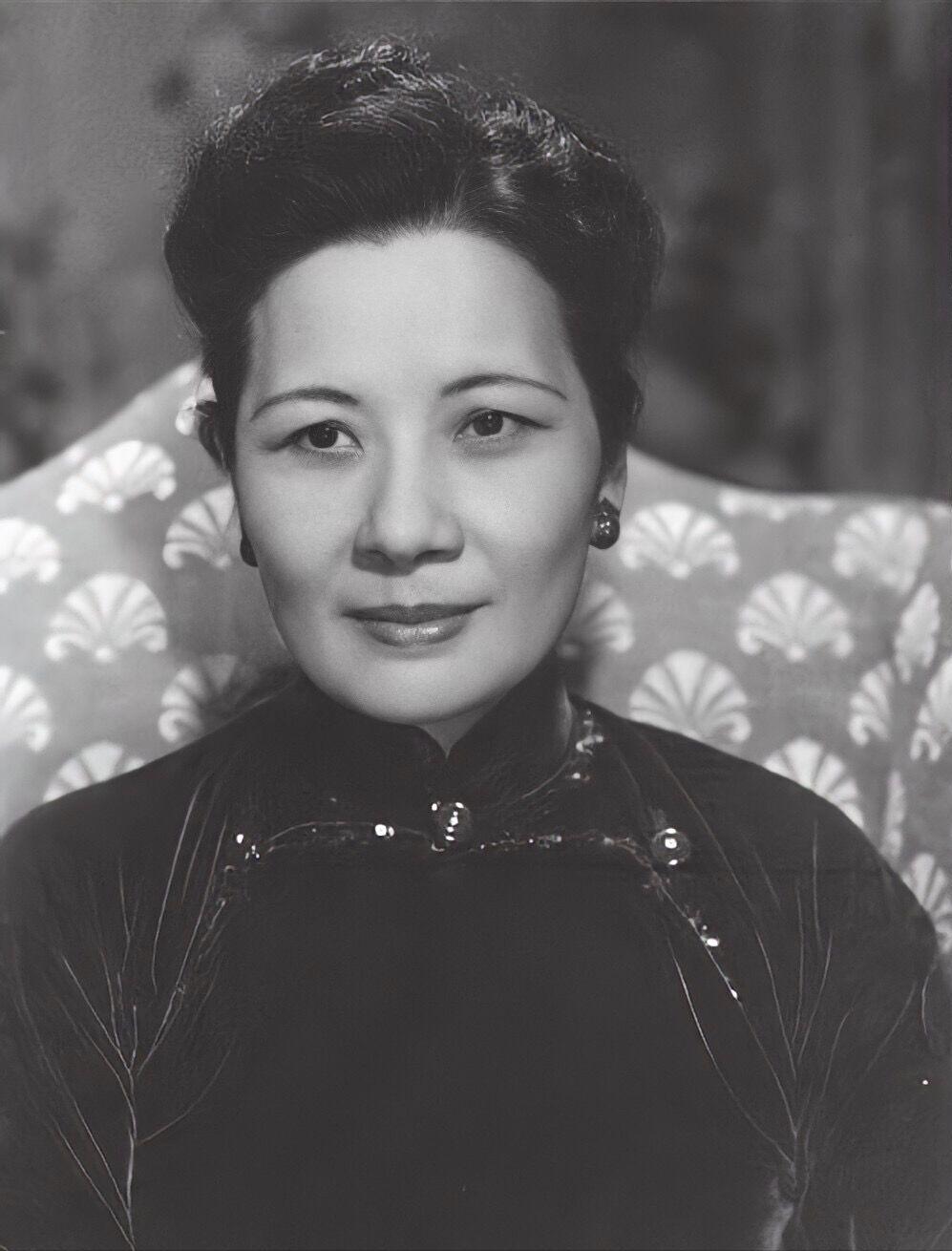

1937年,全国人民捐了5000万两黄金买飞机,宋美龄手握足以购入1300架飞机的巨款,但她最终却只带回300架,还剩下1000架的钱去哪了? 1991 年纽约长岛的一栋别墅里,94 岁的宋美龄翻开尘封的皮箱,里面一份 1937 年的战机募捐账目表,让她陷入长久沉默。 这栋价值数百万美元的别墅,是她晚年生活的居所之一,室内陈设奢华,光进口水晶吊灯就有十余盏,与文件里记载的民众血汗钱形成鲜明对比。 这段曾引发广泛讨论的经历,在她晚年的奢华生活中,更显复杂。 时间拉回 1937 年,日本侵华战争全面爆发,华夏大地战火纷飞,空中防御力量的薄弱成为亟待解决的问题。 当时全国发起 “捐钱买战机” 的倡议,从城市到乡村,民众纷纷献出积蓄,铜板、银元、金条源源不断汇入募捐账户。 据不完全统计,最终募集到的资金折合 5000 万两黄金,按当时国际市场价格,足以购入 1300 架先进战机。 这份沉甸甸的信任,被托付给负责对外采购事宜的宋美龄,民众满心期待战机早日投入战场。 1938 年初,采购团队从欧美返回,带回的战机数量却远低于预期,仅 300 架,且部分机型为二手或性能稍逊的款式。 消息传开后,社会上出现诸多疑问,关于资金使用的讨论也逐渐增多。 相关部门当时解释,受国际军火贸易规则限制,部分战机采购受阻,且运输过程中产生额外成本,导致实际购入数量减少。 同时,也有记载提到,当时部分国家对中国抗战持观望态度,在战机出售上设置了不少障碍,影响了采购进度和数量。 在那个特殊的历史时期,国际环境复杂多变,军火采购面临诸多挑战。 一方面,部分欧美国家担心得罪日本,对向中国出售先进战机持谨慎态度,甚至设置贸易壁垒;另一方面,战争局势紧张,战机运输路线需避开日军封锁,增加了运输难度和成本。 这些客观因素,在一定程度上影响了战机采购的最终结果,也让原本计划的 1300 架目标未能实现。 而在民众募捐热情的背后,也有着许多感人的细节。 在北平,一位拉黄包车的老人,将攒了半年的积蓄全部捐出,只为 “让前线多一架飞机,少一些牺牲”; 在上海,一群爱国学生发起 “一日捐” 活动,每天省下一顿饭钱,投入募捐箱;在偏远的乡村,村民们拿出自家的粮食、布匹,折算成钱款捐献。 这些普通民众的付出,彰显了当时全国上下一心抗敌的决心,也让那份未能完全兑现的 “战机承诺”,更显沉重。 随着时间推移,关于 1937 年战机募捐的讨论逐渐沉淀在历史长河中。 1975 年蒋介石去世后,宋美龄离开台湾前往美国定居,住进了纽约长岛的豪华别墅,开启了奢华的晚年生活。 她雇有十余名佣人,包括厨师、管家、保镖等,仅私人厨师就有两位,分别擅长中西餐,每日餐食至少有八道菜,食材均从全球各地空运而来。 她对服饰依旧讲究,虽不再频繁定制旗袍,但衣柜里仍有上百件高档服饰,每件都由专人打理保养。 晚年的她,日常开销惊人,每月仅护肤品和保健品费用就超过万美元,使用的香水、面霜均为国际顶级品牌。 她还喜欢邀请旧友到别墅聚会,每次聚会都耗费不菲,光是酒水和点心就需花费数万美元。 尽管身体状况逐渐下滑,日常活动范围主要局限在住所内,但奢华的生活水准从未降低,对于过往的历史争议,大多保持沉默。 1994 年,有关部门在整理抗战时期的历史档案时,发现了更多关于当年战机采购的细节记录,其中包括与国际军火商的谈判文件、运输成本清单等。 这些档案进一步证实,当时的采购确实面临诸多外部困难,并非单一因素导致战机数量不足。 尽管如此,那段历史仍成为抗战时期民众爱国情怀与现实困境交织的典型缩影,被后人不断提及和研究。 2003 年 10 月 24 日,宋美龄在美国纽约逝世,享年 106 岁。 她的葬礼按照其生前意愿,办得低调却不失规格,耗费数十万美元,前来吊唁的多为旧友及华人社团代表。 她的离世,也让那段与 1937 年战机募捐相关的历史,成为更遥远的回忆。 如今,当人们回望那段烽火岁月,更多的是铭记民众在国家危难之际展现出的凝聚力,以及抗战时期面临的种种艰难险阻。 那段关于战机募捐的往事,最终也成为历史长河中的一段特殊印记,提醒着后人珍惜当下的和平,铭记先辈们的抗争与付出。 信源:王忠新:窃国大盗宋美龄——红色文化网