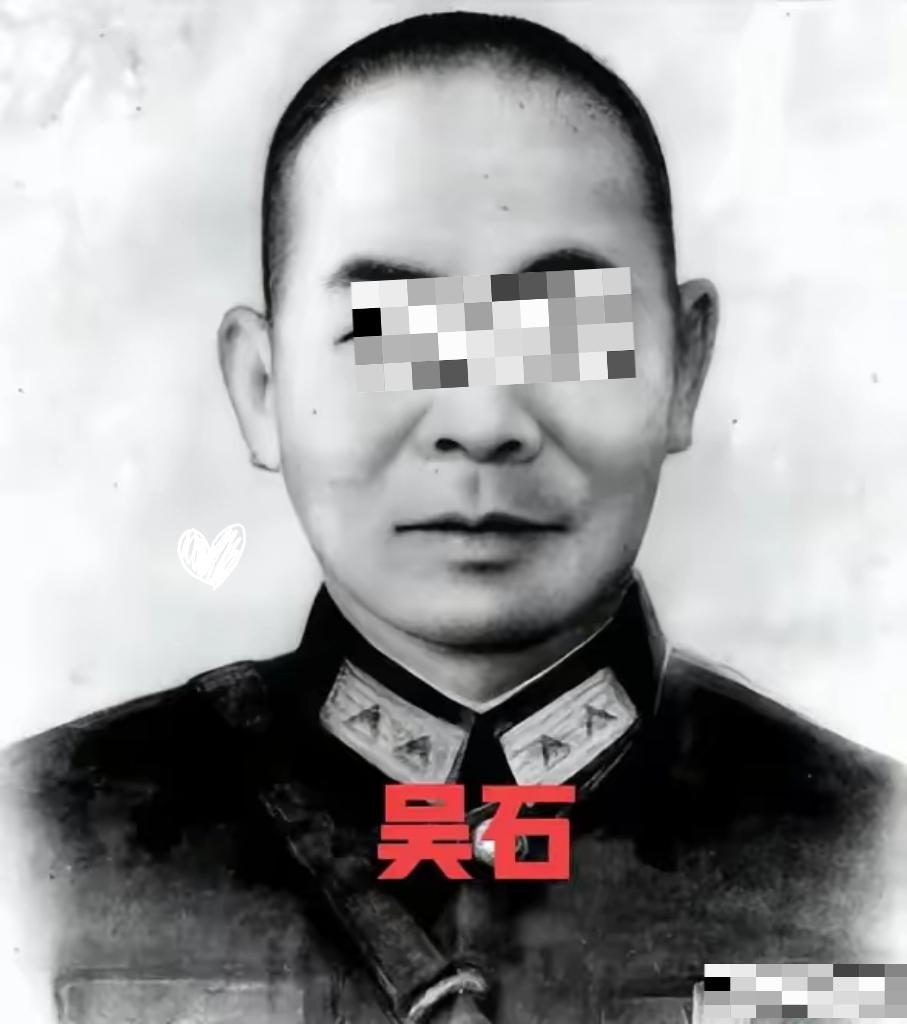

忠诚与背叛的暗战:国际视角下的吴石案真相 说起吴石案,哪怕过去了七十多年,海峡两岸还没彻底走出它的阴影。一个国民党二级上将,竟然成了中共情报战线的传奇人物。 就像NHK采访中谷正文回忆的那样,这桩谍案成了他一辈子都放不下的心结。冷战初期,台湾海峡的情报大战价值水涨船高,1949年到1950年,相关情报的价格直接翻了三倍。 这场暗战,不只是特工片里的你死我活,更是信仰和选择的较量。吴石的命运背后,藏着一场谁也说不清楚的忠诚与背叛。 如果说吴石是“特工”,那他绝对不是那种藏头露尾、满大街撒网的小角色。他手里的《台湾战区战略防御图》是什么概念? 据《简氏防务周刊》当年的标准,这种图纸都是A+级别,属于谁抢到谁就能左右战争的真家伙。 职业特工像潘汉年,靠的是隐身术和情报网,而吴石的本事在于,他用二级上将的身份,精准地把最核心的秘密挑出来,直送对岸。 香港《新闻天地》的报道说得直接,吴石手里的情报,足以影响整个台湾的统一进程。 专家也有话讲,《亚洲研究期刊》分析过,这种“非典型特工”往往比那些科班出身的特工还厉害,打起信息战来就是降维打击。 哪怕放到国际上看,像苏联的佐尔格、英国的剑桥五杰,真正翻天覆地的往往不是专业间谍,而是那些身处高位、无声无息的“局内人”。 当然,特工的光环背后,往往藏着常人难以想象的黑暗。1950年春天,台北“保安司令部”对吴石审了整整33次,档案编号DOC-1950-TW-0077,里面的细节看得人头皮发麻。 电击刑具最后把吴石折磨到几近失明。有人说这种手段是借鉴了苏联和美国的特工训练,档案显示,当年克格勃和CIA也用过类似装备。 《华尔街日报》在2014年专门披露过相关解密文件。吴石的狱友刘建修后来留下证言,医学报告也给出结论:长期刑讯导致了严重的PTSD。 这不是简单的肉体折磨,更像是一场心理战,施暴者通过摧毁身体想要征服意志。正如《人类残酷史》里说,真正的统治不是靠武力,而是让你自愿臣服。 但是,吴石的“背叛”真的只是党派之间的较量吗?翻开解密档案,会发现何遂家族和吴石之间密电往来,1949年12月的编码规则还被《复旦大学近代中国人物档案》收录了。 吴石在家书里写得很明白,他的选择,不是为哪个党派出头,而是为苍生计。类似的选择其实在当时并不罕见,陈仪等国民党将领也曾陷入过这样的思想博弈。 吴石家书里那种“苟利国家生死以”的精神,其实和那个时代很多士大夫的情怀一脉相承。《环球时报》盘点过这种精神谱系,说到底,是家国情怀在支撑。 放到国际上看,苏联的佐尔格、英国的剑桥五杰这些“理想主义间谍”,动机也多半不是金钱和权力,而是信仰和理想作祟。对他们来说,忠诚不是给某个人,甚至不是给某个政党,而是给他们心里那个“更大的家”。 到了今天,这场暗战还在历史的尘埃里回响。两岸关系依旧复杂,但吴石案留下的启示越来越清晰。 2023年,《新华社》报道说,吴石这样的“隐蔽战线英雄”,已经成为党史教育不可或缺的一部分。台北的吴石故居,如今和北京西山的无名英雄广场遥相呼应,成了历史记忆的见证。 不少人通过电视剧《沉默的荣耀》重新认识了吴石,认知也在悄悄升级。中国传媒大学的研究显示,公众对这类历史事件的理解,已经从简单的黑白对错,转向了复杂的多元视角。 其实,真正的谍战胜利,根本不是靠技术和手段能拿下的,穿越时光的,只有信仰和选择的力量。 吴石案不只是个人悲剧,更是一场时代的暗流。忠诚与背叛的界限,最终都被历史本身定义。

评论列表