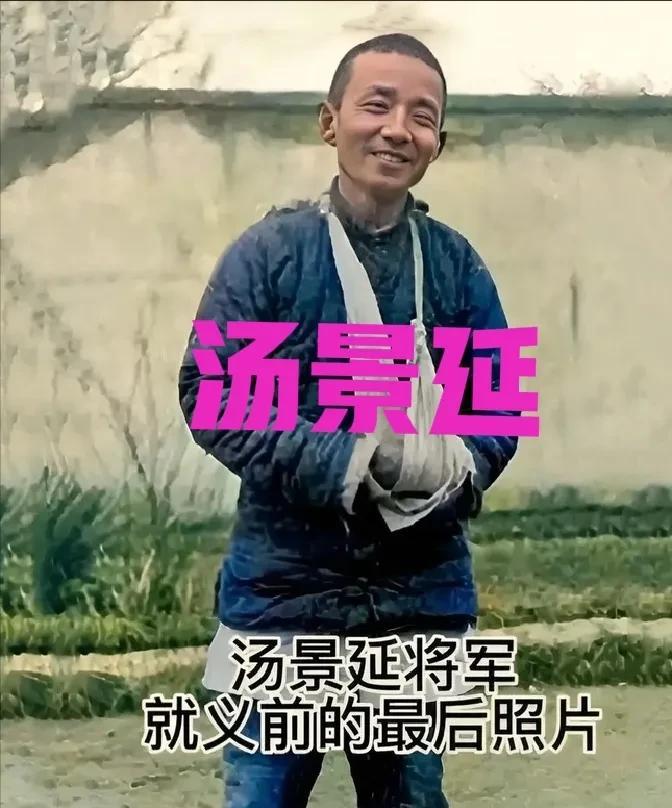

山东一老人持枪70年,邻居发现后吓得赶忙报警,警察上门收缴时,老人却放话,这枪你们没资格动,随后拿出一张纸,警察看完对老人毕恭毕敬。老人究竟是什么来头?这纸上又写着什么内容呢? 1996年,山东莱芜的警方接到了一起关于老人在家中藏有枪支的举报。 当时,国家刚刚出台了《枪支管理办法》,全国范围内的枪支收缴行动正在如火如荼地进行。 民警接到指令后,迅速前往老人家中准备进行枪支收缴。然而,当他们试图进入并要求收缴时,老人却毫不客气地拒绝了他们的要求,并且用坚定的语气表示:“你们没资格收我的枪。” 这句话不仅让在场的民警愣住了,也引发了人们的好奇:一个普通老人,为什么在面对代表国家执法的民警时,敢如此强硬地回绝? 经过调查,民警们才逐渐了解到,这位老人并非普通百姓。 滕西远看警察找上门并不害怕,平静地告诉警察自己有解放军部队颁发的持枪证。 随后,就将自己的持枪证摆在警察面前。 那天,警察一边审视着滕西远的持枪证,一边细心核对着证件上的信息。经过一番仔细检查,他们最终确认这份证件的真实性。 事实上,能够持有解放军部队颁发的持枪证的人非常稀有,意味着滕西远的身份绝非简单人物。 滕西远没有丝毫紧张,反而从屋内拿出了一个精致的盒子。他小心翼翼地打开盒子,露出了一把做工考究、性能卓越的手枪。 看着这把枪,他神色间透出几分自豪,说道:“这把枪是粟裕大将亲自赠送给我的。还有另一把,也是来自开国中将廖容标。两位将军曾亲自为我授予这些武器,作为纪念。” 在滕西远的话语中,这两把枪显得格外有分量,承载着无数英雄的历史与荣誉。他接着补充:“有了这份持枪证,从某种程度上说,我拥有这些枪支是合法的。” 这一番话让在场的民警一时间有些迟疑,面对如此重要且富有历史背景的武器,他们感受到了一种责任和敬意。 经过短暂的沉默,民警们决定上报处理。 当地相关部门接到报告后,进行了一番认真、细致的讨论。大家一致认为,这两把枪的历史和象征意义无法忽视,它们不仅仅是武器,更是代表着国家历史的重要遗物。 经过深思熟虑后,相关部门最终做出了一个充满人情味的决定:放弃收缴这两把枪。 在确保不让枪支存在潜在威胁的情况下,民警们采取了慎重的措施——他们只取走了枪支的击发装置和所有子弹,确保这两把枪不再具有实际使用功能。 然后,他们将这两把已经去除武力的枪支,重新交还给滕西远。 临别时,在场的所有民警默默地行了一个标准的军礼,向这位曾为国家做出贡献的老兵致以最崇高的敬意。 没有过多的言语,只有一个无声的动作,这个动作象征着对英雄的不变尊重和深深敬仰。 滕西远的故事,始于他13岁参军的那一天。 那时,他还是个瘦弱的少年,刚刚踏入兵营,身体和经验都远远不足以与成年人抗衡。 几个月后,他的家乡遭遇了日军的洗劫。 敌人残忍烧杀掠夺,满目疮痍,父老乡亲们的鲜血染红了大地。 滕西远亲眼目睹了这一切,心中的仇恨与复仇的烈火无情地燃烧着。 但他知道,单凭自己微薄的力量,无法和敌人硬碰硬。 于是,他决定躲避,先藏匿在屋顶,等着日军离去之后,再寻找大部队汇合。 在与大部队汇合的过程中,滕西远遇到了两名同样掉队的八路军战士。 三人结伴而行,继续在大山深处行进,却再次遭遇了日军的一支小队。 那是他第一次面对真正的杀戮,血腥的气息和紧张的气氛让他感到无比沉重。看到父母和乡亲们惨死的情景,滕西远的心中充满了怒火。 他猛地一用力,将匕首刺进了鬼子的脖子。 鲜血喷涌而出,滕西远的脸上瞬间被染红了。 他没有感到害怕或后悔,反而有一种无法言喻的痛快。 那把匕首,成了他第一次为复仇而杀敌的见证,他永远不会忘记那一刻的决定与行动。 抗日战争结束后,滕西远因表现突出被提拔为炮兵连长,开始在粟裕将军麾下服役。 1947年,他再次上演了传奇的一幕。 当时,滕西远带着一名警卫员巡逻时,偶然遭遇了国民党的一支三百人的先头部队。 敌人人数远多于自己,但滕西远毫不畏惧,他果断决策,先发制人。 利用地形的优势,两人精心策划,通过扔手榴弹、开枪并大声喊话制造假象,硬生生地让敌人误以为他们被大部队包围。结果,国民党军队惊慌失措,最终缴械投降。 这一场少胜多的战斗,粟裕将军亲自表扬了滕西远,并在庆功会上为他颁发了一等功,赞扬他为“孤胆英雄”。 退役后,滕西远从未炫耀过自己曾经的辉煌。在平静的生活中,他始终守护着那两把旧枪。