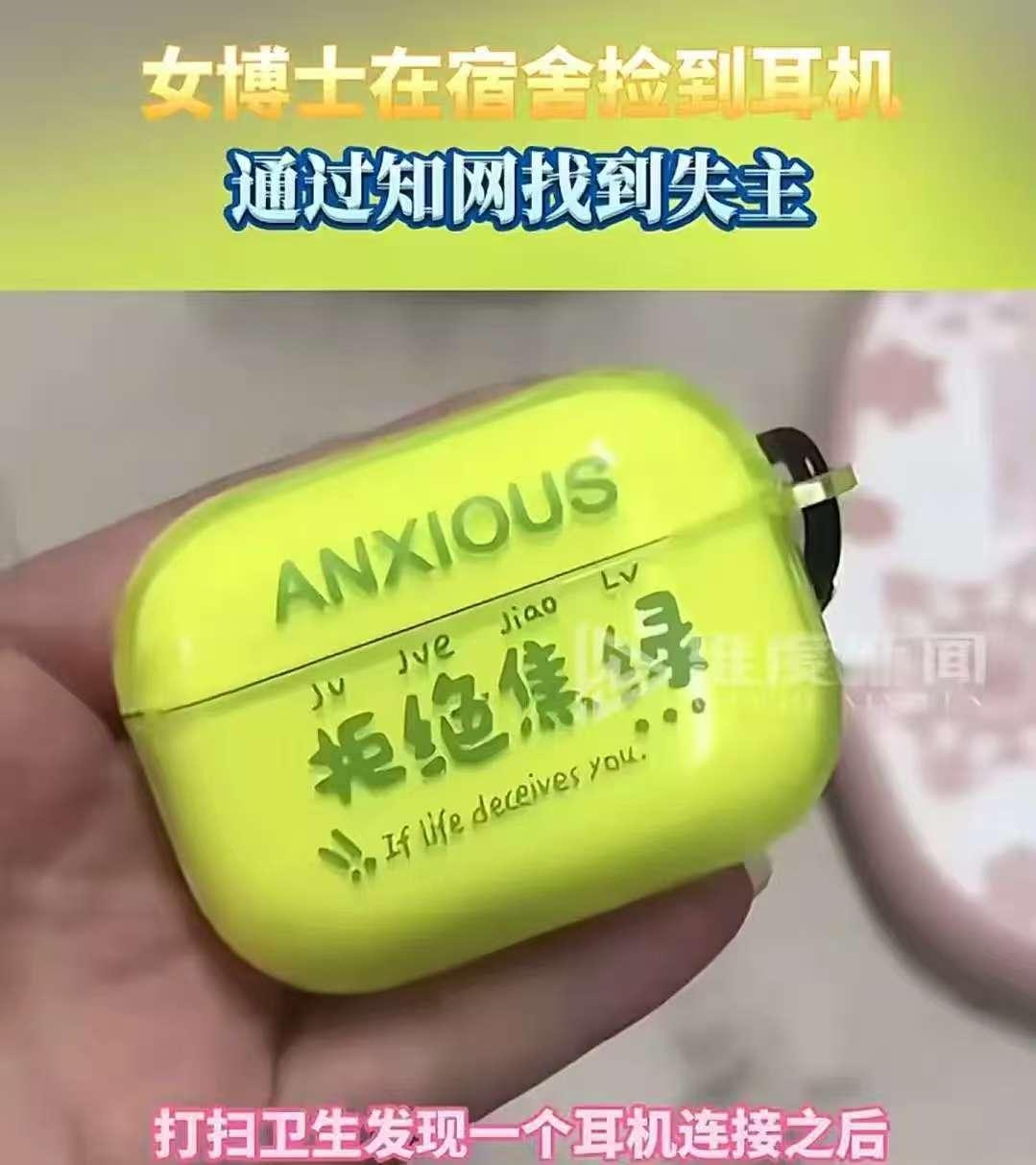

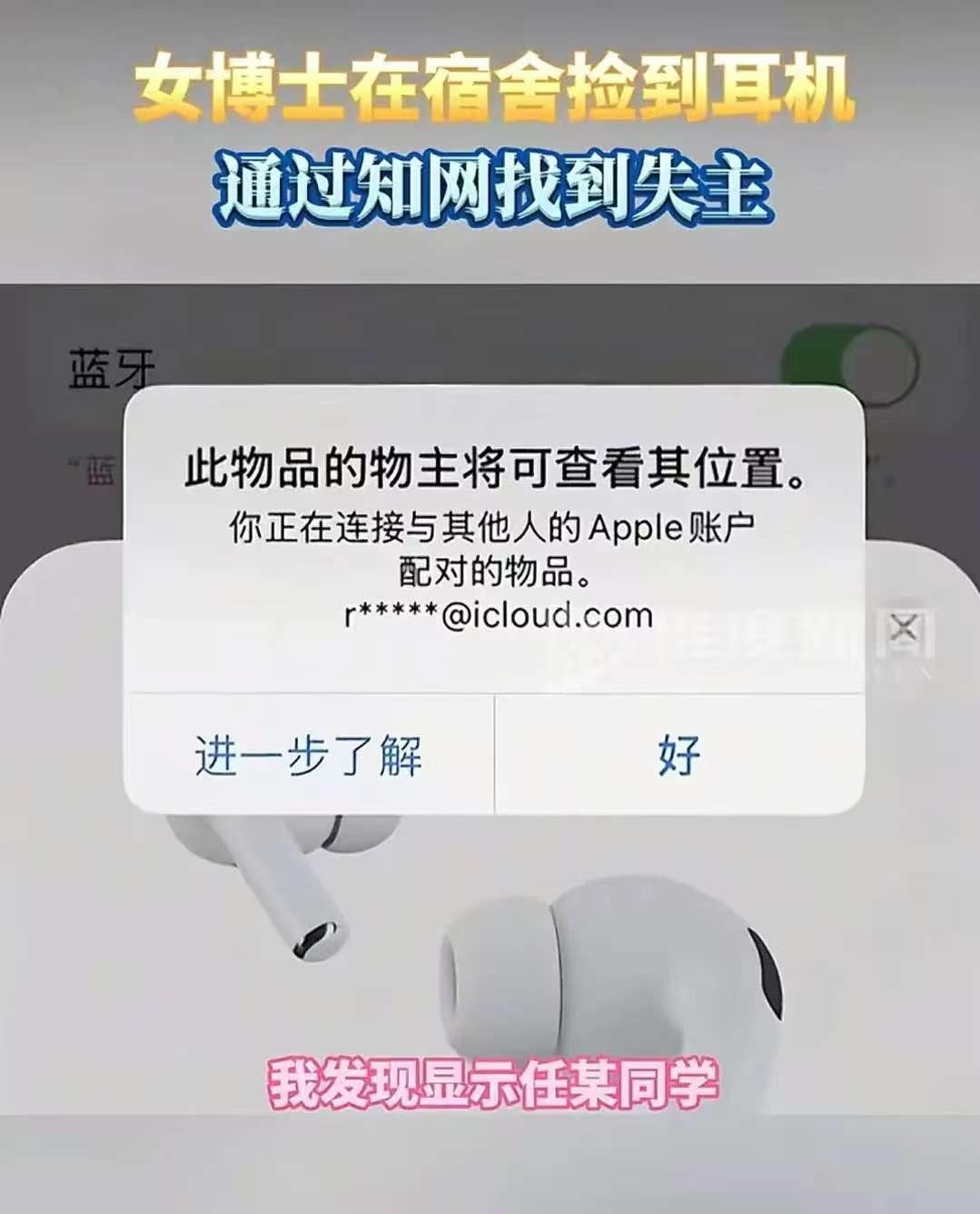

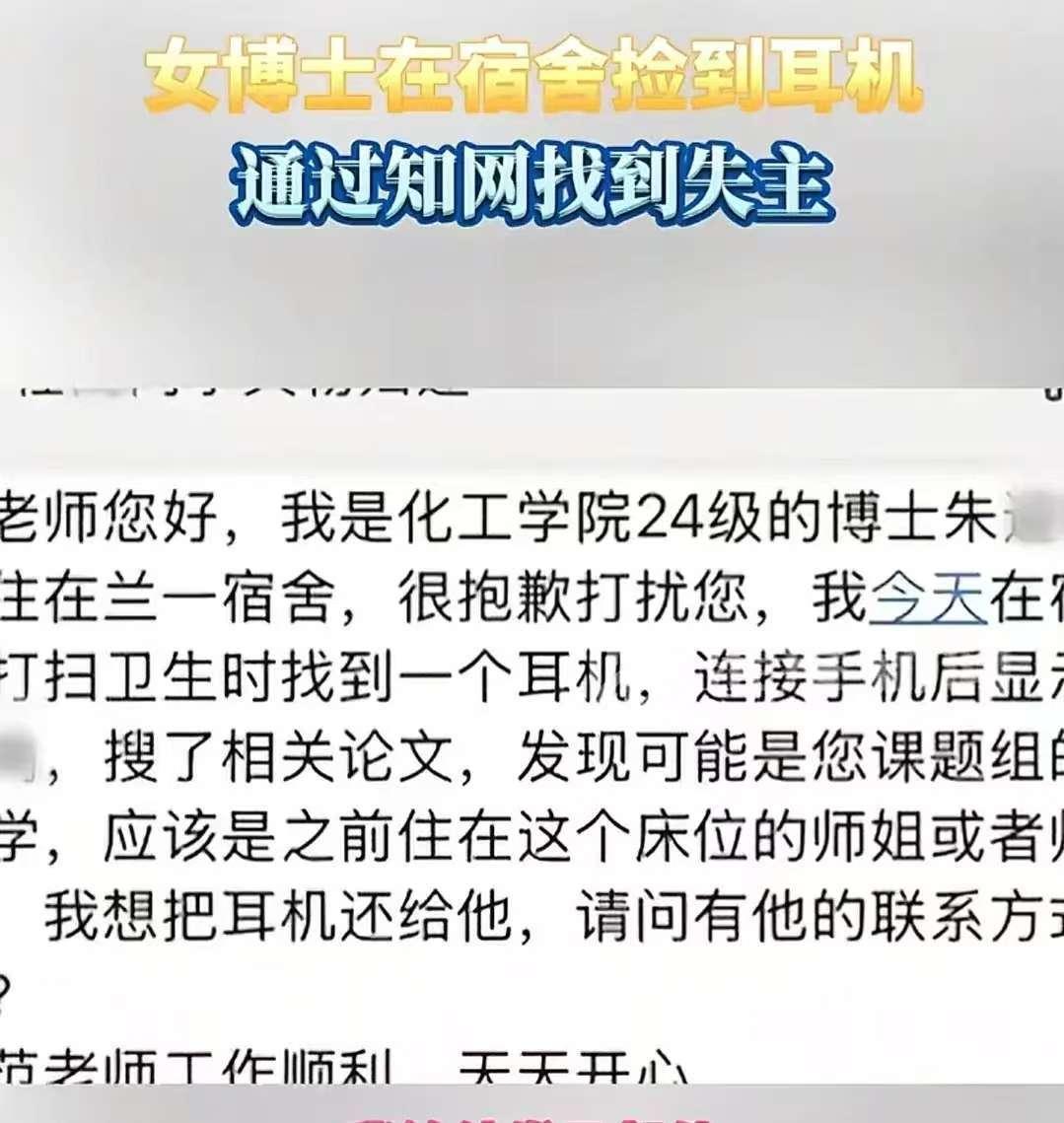

江苏徐州一名女博士入住新宿舍时,在柜子夹缝发现一副价值不菲的蓝牙耳机。她没有据为己有,也没简单上交,而是靠“连耳机查名字→知网搜论文→找导师要联系方式”的神操作,成功找到已毕业的耳机主人。本文拆解她的寻人智慧,分析背后的法律常识,汇总网友热议,带你看“聪明+善良”的教科书级处理方式。 一、捡耳机不贪,女博士的“反向操作”太圈粉 女博士刚搬新宿舍,就把卫生打扫得彻彻底底,清理柜子夹缝时,意外摸出个好东西——一副高端蓝牙耳机,还套着精致保护壳,一看就值不少钱。 换旁人可能偷偷留着用了,但她第一反应是“得还给主人”。可难题来了:前宿舍主人早就毕业离校,连个联系方式都没有,咋找? 她没慌,先拿自己手机试连耳机,还真有收获!耳机名称显示“某某同学的耳机”,总算知道了名字。但光有名字没用,学校这么大,总不能挨个问。 这时候女博士的“学霸脑”开始发力:既然是前宿舍的“前辈”,毕业前肯定写过论文啊!知网不就是存论文的地方?她立刻打开知网,选好自己学校,输入名字一搜,还真找到了这位“某某同学”发表的论文。 更妙的是,她看到论文有共同作者,猜这可能是学长的导师——毕竟学生写论文,常和导师合作署名。接着她去学校官网“师资队伍”查,果然,那位共同作者是学校教授,页面上还留了联系邮箱! 她马上给教授发邮件,说清自己捡了耳机,想通过导师联系学长,还讲了自己用知网“破案”的过程。当天下午,学长就找上她了,又惊又喜,还特意拎了袋新鲜水果来感谢,这波善意直接双向奔赴! 二、法律敲黑板:捡东西私吞,后果比你想的严重 很多人觉得“捡来的东西,留着用没事”,但从法律角度看,这事真没这么简单,女博士的做法刚好避开了所有“坑”。 1. 捡到贵重物品,私吞可能违法 根据《民法典》第314条,捡到遗失物后,必须“返还权利人”,或者交给有关部门(比如学校教务处、派出所)。如果像有些人那样,明知是别人的东西还据为己有,就属于“侵占”。 要是物品价值较高(比如这副贵价耳机,通常超过5000元就可能被认定为“数额较大”),失主找上门还拒不归还,就可能触犯《刑法》里的“侵占罪”,最高能判2年有期徒刑,还要罚款。就算没到犯罪程度,失主也能通过民事诉讼,要求返还物品并赔偿损失。 2. 女博士的“寻人操作”,还藏着“合法边界” 她通过知网查论文、官网找导师邮箱,看着是“顺藤摸瓜”,但完全没越界:知网论文属于公开学术成果,学校师资信息也是官网公开内容,没有侵犯他人隐私。 反过来想,如果她为了找学长,私自去查宿舍登记信息、找同学打听私人电话,就可能涉嫌侵犯隐私权。这也给大家提了个醒:帮人可以,但得用合法的方式,别好心办了坏事。 三、网友吵着“反思”:这差距也太大了! 这事一火,评论区直接分成“夸女博士”和“晒自己经历”两派,反差感拉满。 1. 夸爆女博士:聪明和善良都占了 “不愧是女博士!换我捡到,最多交去教务处,哪想得到知网这招,脑子太活了!” “最难得的不是聪明,是不贪!那么贵的耳机,说找主人就找主人,这人品比学历还亮眼!” “学长也懂事,知道送水果感谢,不是觉得‘你该还我’,这种双向善意太暖了!” 2. 对比自己经历:有人丢东西,有人遇小偷 “上周在植物园丢了水杯,以为会被交到服务中心,结果再也没找回来。同样是捡东西,差距咋这么大?还是教育的问题!” “我儿子在日本留学,蓝牙耳机被偷了,最后靠苹果ID定位到同学公寓,报警才要回来。别总说国外治安好,照样有偷东西的,还是得靠自己维权!” “之前同事捡了个手机,非要留着等失主‘赎’,结果失主报警,最后不仅还了手机,还被警察教育了一顿,早知如此何必呢?” 结论:捡东西后的“选择”,才是人品试金石 其实捡东西这事,说到底就是两个选择:是贪小便宜私吞,还是花点心思还回去?女博士选了后者,还用上了“学霸级”智慧,既守住了法律底线,又传递了善意。 反过来想,如果她当初私吞耳机,万一学长报警,或者通过宿舍监控找到她,不仅名声受损,还可能面临法律责任,得不偿失。而学长的感谢,也让这份善意有了回音,成了“双向奔赴”的温暖。 最后想问问大家:如果你捡到贵重物品,会像女博士这样花心思找失主,还是直接上交?你身边有没有过“拾金不昧”或者“丢东西被还回”的暖心经历?欢迎在评论区聊聊!