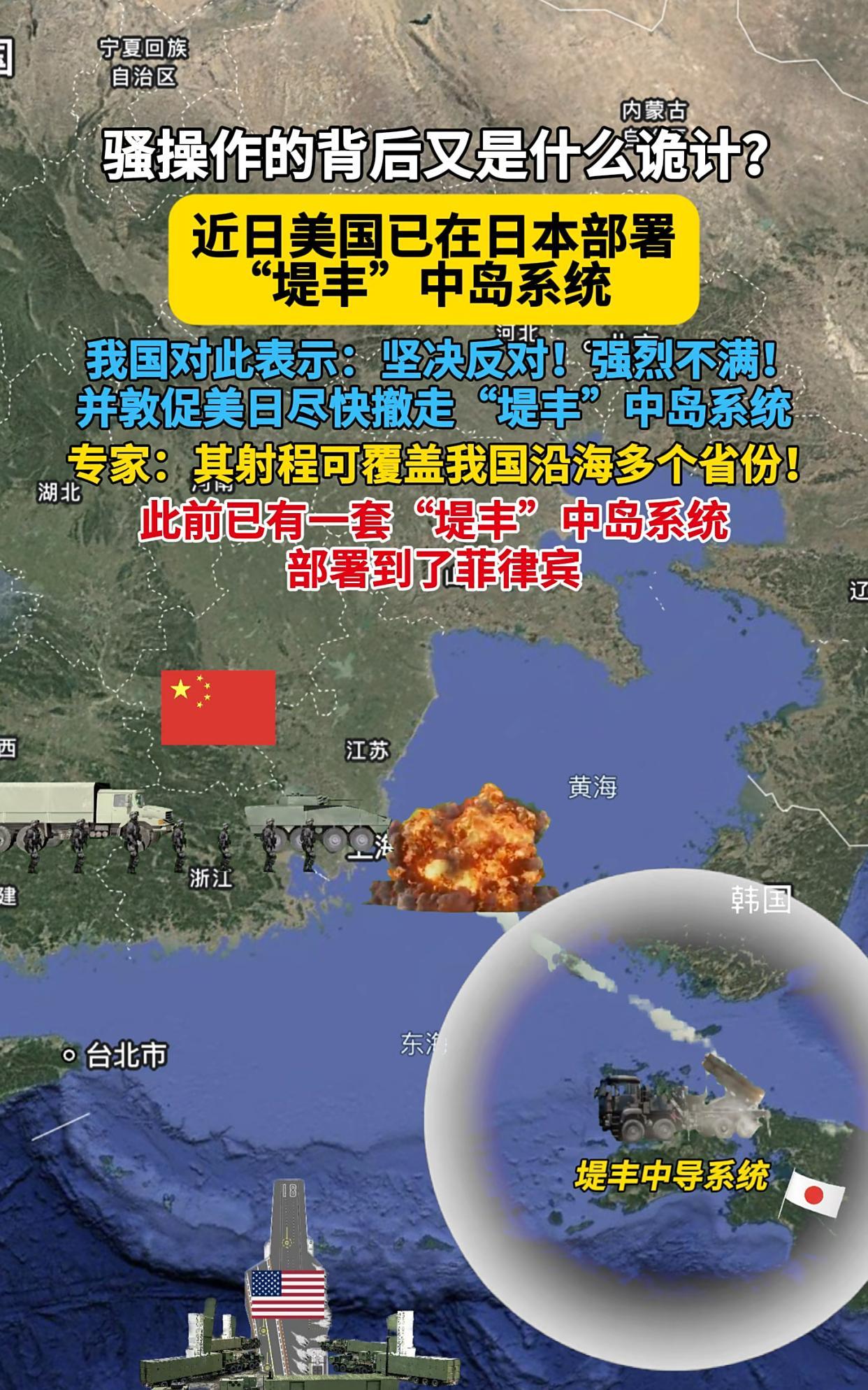

日内瓦上演硬碰硬! 2025年9月,中国常驻联合国代表在安理会公开呼吁美国停止全球反导部署,不到72小时后,五角大楼宣布追加22亿美元反导预算。 这批预算属于2026财年第三次补充拨款,绕过了常规审批程序。五角大楼引用《紧急状态防御法案》第7条,以“印太战区紧急需求”为由快速通关。 新预算支持的技术突破值得警惕。雷神公司研发的“标准-3 Block IIA”导弹拦截高度从500公里升至1500公里,意味具备初级反卫星能力。洛马公司的“萨德”系统增强型实现360度全向拦截,部署灵活性大增。 更关键的是数据链升级,预算案要求将“联合全域指挥控制系统”(JADC2)与反导网络打通,实现预警时间压缩至90秒内。这种“秒级反应”能力,实际上降低核门槛,增加误判风险。 中国在联合国提出的停建主张,援引了1972年《反导条约》精神。虽然该条约已于2002年废止,但其“战略稳定”原则仍是国际共识。 中方代表特别指出,美国在韩国的“萨德”系统X波段雷达探测范围达2000公里,远超半岛防御需求,实质是监视中国腹地。 更有力的论据是太空军事化,美国太空军计划在2026年前部署300颗跟踪卫星,构成“天基监视网”。这种能力,违反《外太空条约》的和平利用原则。 当前局势与1983年“星球大战计划”时期惊人相似。当时苏联被迫投入巨资发展反导系统,最终拖垮经济。但不同在于,中国拥有更强大的经济基础和技术实力。2024年中国反导试验成功率已达90%,与美国持平。 更值得玩味的是角色互换,2001年美国退出《反导条约》时,中国曾呼吁维护条约。如今中国拥有成熟反导技术,美国反而开始担忧对方能力。这种攻守易形,体现力量平衡的变化。 日本同意在九州新增反导基地,但冲绳县政府强烈反对;韩国尹锡悦政府支持加强萨德,但最大在野党斥责“引火烧身”;菲律宾虽允许美军使用基地,但宪法禁止外国永久军事存在。 这种矛盾使反导网络存在漏洞。例如日本基地的雷达数据需经内阁安全会议审批才能共享美军,流程长达12小时。战时的这种延迟,可能致命。 22亿美元仅是冰山一角。整个反导体系全寿命周期成本超2000亿美元,而2024年美国军费已达8860亿美元,赤字率突破7%。持续增加的反导开支,正在挤占民生支出。 对比中国则更显微妙,中国反导试验频率仅为美国三分之一,但成功率相当。这种“高性价比”模式,使中国能以较小成本维持威慑。美国过度投资反导,可能重蹈苏联覆辙。 2024年美军试验显示,同时发射10枚导弹就能饱和拦截系统。而中国拥有超1000枚中程弹道导弹,具备实施饱和攻击的能力。 更棘手的是高超音速武器。中国DF-17乘波体弹道导弹,美国现有系统拦截概率低于30%。这种技术代差,使反导系统的实际效用大打折扣。 太空成为反导对抗新前线,美国SpaceX公司“星链”星座已发射4200颗卫星,部分被改装为导弹跟踪平台。中国则加速建设“GW”星座,计划发射1.3万颗低轨卫星。 这种“太空战”前景令人担忧,击毁卫星会产生碎片云,可能使近地轨道无法使用。这种“共同毁灭”场景,使太空冲突没有赢家。 中国正多管齐下化解反导围堵。在上合框架内联合俄罗斯举行反导演习,在东盟峰会推动《东南亚无核区条约》落实,在联合国安理会争取非常任理事国支持。 更聪明的是技术反制,中国电子科技集团开发出“微波干扰系统”,可使雷达致盲2小时;航天科工展示“轨道机动卫星”,可逼近美国侦察卫星。这种非对称手段,成本仅为反导系统零头。 2026年将迎来多个转折点:美国大选可能改变政策方向,台湾地区领导人选举影响台海局势,《新削减战略武器条约》到期决定核军控未来。这些变量,将决定反导博弈的最终走向。 最关键的可能是技术突破,如果激光武器或量子雷达实现实用化,现有反导体系可能一夜过时。这种不确定性,正使各方投资决策充满风险。 美国认为反导增强威慑,中国视之为威胁升级。这种“安全困境”可能引发误判——例如中国可能将反导升级解读为准备先发制人。 1962年古巴导弹危机中,双方均误判对方意图。如今通信更发达,但决策时间更短,危机管控难度反而增加。 五角大楼的22亿美元预算案,表面是技术升级,实则是战略赌博。当防御体系开始破坏战略平衡,它带来的不是安全,而是更深刻的不安全感。中美这场反导博弈,正在重演冷战最危险的剧本。 但新时代有不同变量:经济相互依存、气候危机迫近、人工智能革命。这些人类共同挑战,或许能促使大国找回理性。毕竟,在真正的生存威胁面前,互相确保毁灭的逻辑显得如此陈旧。当反导系统变成战略猜忌的放大器,也许最需要的不是更先进的导弹,而是更智慧的对话。 信息来源:中方呼吁美放弃开发部署全球导弹防御系统 2025-09-27 14:22·红星新闻