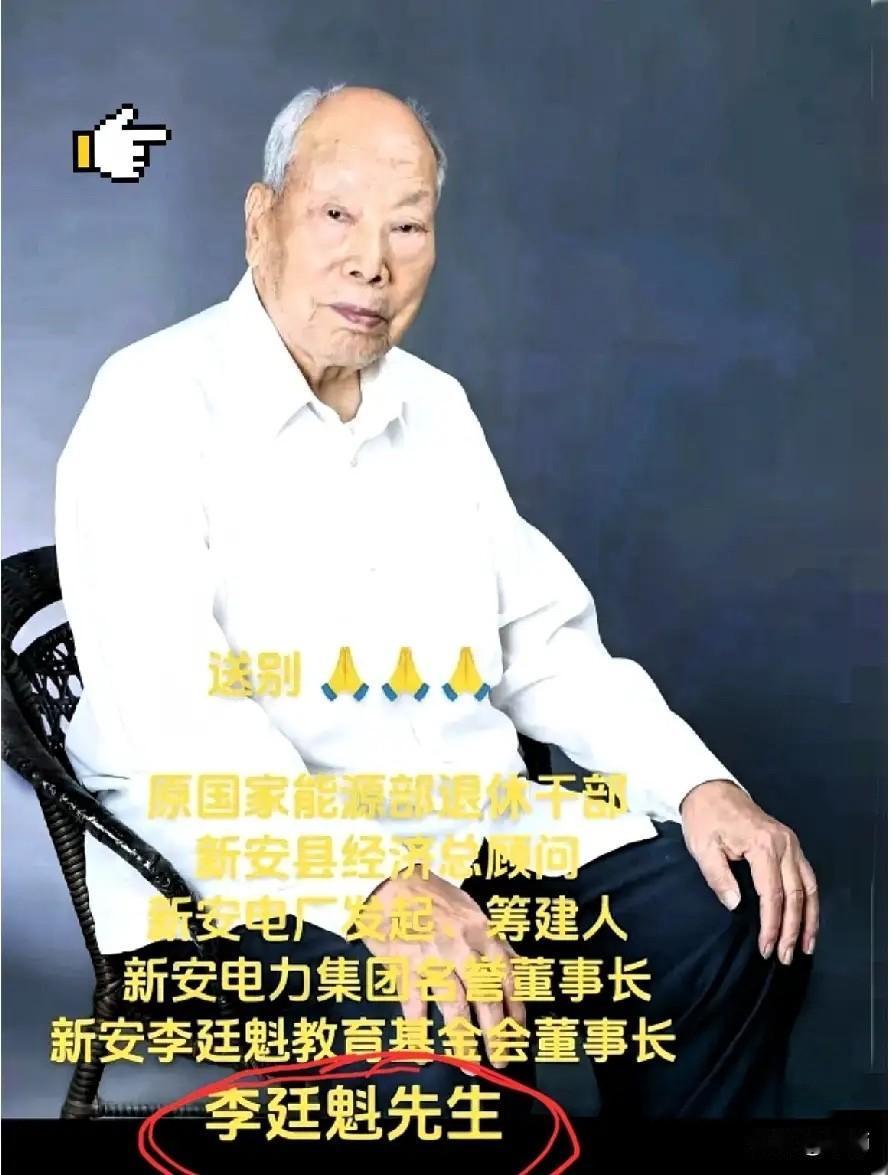

一个国家能源部的大干部,离休了。 你以为他是去北京的干休所里养花遛鸟、安享晚年了?这位老爷子他偏不。 他一头扎回了老家新安小县城,把一辈子攒下的人脉、资源全掏了出来,带头建起了电厂。这哪是落叶归根,分明是把自己活成了反哺家乡的火种。后来他又设了教育基金,自己发光还不够,非要让家乡娃的眼里也亮起光。 直到101岁离开,他都没停下“燃烧”自己。比起“退休干部”这个标签, 他更像个揣着执念的“家乡归人”——别人退休算“到站下车”,他倒好,换了个战场接着往前冲。你琢磨琢磨,北京的干休所是什么光景?晨练有伴儿,看病方便,出门遛弯儿都能遇见老同事唠唠过往,多少人盼着这样的晚年。可他倒好,收拾收拾行李就回了新安,那个他小时候踩着泥路跑、看着煤油灯熬夜晚的小县城。 没人劝过他吗?肯定有。老同事说“你都操劳一辈子了,该歇了”,家里人也怕他身子扛不住,小县城的条件哪比得上市区。可老爷子不听,他总说“家乡还黑着的时候,我在部里研究电网;现在我退了,总不能看着它还黑着”。这话听着朴实,里头全是分量——他攒下的那些人脉,不是用来给自家孩子谋前程的;他摸清的那些能源门道,也不是退休后用来当谈资的。为了建电厂,他跑遍了周边的设计院,把老部下、老专家请去新安考察,连设备采购的细节都要亲自盯,怕一点疏漏让家乡白等。 电厂亮灯那天,小县城的人都跑去看,有的老人摸着电线杆子掉眼泪,说“活了一辈子,终于不用再点煤油灯了”。老爷子站在人群后头,没说话,就看着那片亮起来的厂区,嘴角抿着笑。他要的从来不是“功臣”的名声,是家乡能实实在在过上好日子——电厂转起来,工厂能开工,村民家的冰箱、洗衣机能用上,连晚上放学的娃都能借着亮堂的路灯安全回家。 更让人记挂的是他设的教育基金。有回他去乡下小学,看见娃们在漏风的教室里上课,铅笔头短得捏不住还在用,当场就红了眼。回去没几天,就把自己的积蓄拿出来,又找老朋友们凑了些,成立了基金。不是简单给点钱就完事儿,他还盯着基金的用处:给学校添桌椅、买图书,给贫困娃交学费,甚至请城里的老师来支教。有孩子考上大学,他还会亲自写信,叮嘱“好好读书,将来要是愿意,就回来看一看”。 现在总有人说“回馈家乡”,可有些所谓的“回馈”,不过是捐点钱拍张照,转身就把名字刻在显眼的地方。这位老爷子不一样,他没让家乡为他立碑,甚至很多年轻人直到他走了,才从长辈嘴里知道“咱们县的电厂、那个帮娃上学的基金,都是那个姓X的老爷子办的”。他把一辈子的“能量”都耗在了家乡,从京城的干部变成田间地头的“办事员”,从研究国家电网到操心娃们的课本,哪一步都不是“作秀”,全是实打实的“走心”。 101岁的年纪,很多人连出门都费劲,他还会让家人推着轮椅,去电厂看看运转情况,问问基金最近帮了几个孩子。直到走之前,他念叨的还是“电厂要注意安全,娃们的书不能断”。你说他图啥?图不到名利,图不到享受,图的就是小时候在家乡埋下的那点“情分”——他从这里走出去,最后又把自己的光和热,全送了回来。 比起“退休干部”,“家乡的守灯人”这个称呼,或许更配他。他走了,可电厂还在发光,基金还在帮着娃们,那些被他照亮过的人,又会把这份“光”传下去。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。