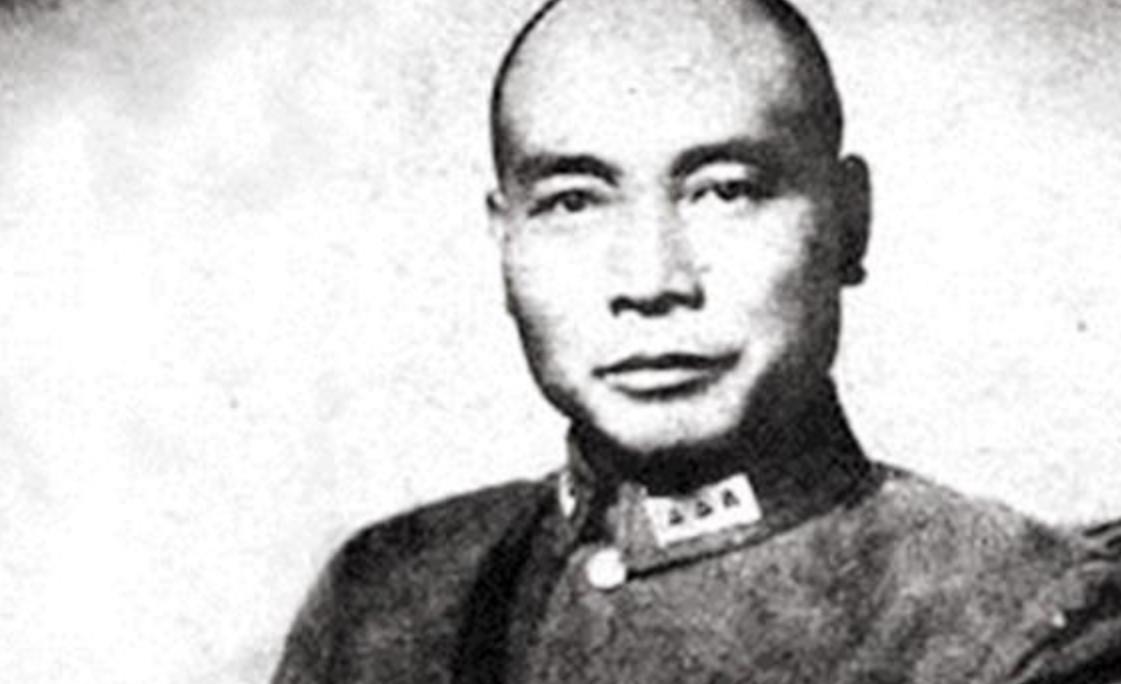

在蒋介石的三大嫡系将领陈胡汤中,最阴险狡猾,最不堪的,当属汤恩伯。 汤恩伯这个人,外表看起来干净斯文,说起话来也不粗鲁,一副书生模样。 可谁真要以为他没心眼,那就看走眼了。他不是那种一上来就横冲直撞的人,但骨子里藏着算盘,打得飞快。 最早的时候,他在浙江混过体育教师,也做过警察,日子说不上多苦,可看得出来,他心不甘。 后来托了亲戚的关系去了日本,刚到那会儿,其实是靠当伙计混口饭吃,白天帮人跑腿,晚上蹭点课听。 真把他拉上台面的,是陈仪。 陈仪是老资格,是蒋介石眼前人,他把汤恩伯塞进了日本士官学校,这一下身份就不一样了。 回国之后,汤恩伯靠着“日本留学生”的招牌进了黄埔,成了嫡系。 蒋介石看人,最重三样:是不是黄埔的,是不是浙江人,是不是听话。汤恩伯全占上了。他做事利索,不乱说话,长官交代的任务,从来不多嘴。 于是一路提拔,没打几场仗,就升成了师长。 南口那一仗,他算是真拼了命。那年头,前线将领不是谁都敢真打。有些人上去就是摆样子,照片一拍就撤了。他不一样,他真的守了三十多天,子弹打光了还扛着刺刀跟人干。 那阵子,不少记者写他,说他苦着脸,嘴里叼着烟,黑瘦得像竹竿。人家觉得这是民族英雄的样子。蒋介石更高兴,直接给了他更多兵。 过了不久,台儿庄那边打得紧,他临时调过去支援。原本的计划是守住滕县,但敌人来得太猛,他扛不住,干脆带着人往南撤。有人说他胆小,也有人说他懂得看局势。 绕了一圈,从敌人背后偷袭,配合李宗仁的主攻,一下把日军反包围了。 这个“绕”字,成了他后来一贯的打法。打不过就绕,守不住就跑,看起来是灵活,其实心里明白,他不愿意做那个扛责任的人。 可名气一响,压力也来了。武汉会战的时候,他部队根本没怎么动。理由是地形复杂,不便出击。可那时候,前线正缺人手,他躲在山里,一动不动,谁心里都不痛快。再往后,河南灾荒,他的名声就彻底坏了。 1942年,河南连年旱灾,百姓颗粒无收。 可汤恩伯非要在那年修建中正学院,还要征粮、要人、要钱,谁不给就抓。老百姓说,灾难一个接一个,水、旱、蝗、汤。他的名字和天灾并列了,谁听了不心寒。那阵子,他的部队在河南就像灾民噩梦,走到哪,百姓躲到哪。 1944年,豫湘桂战役,他带的兵没几天就垮了。 溃兵到处跑,有的连枪都丢了,百姓干脆组团拿锄头拦他们,抢粮食。那时候,军队不是保人,是吓人的。汤恩伯自己换上伙夫的衣裳,混在人群里逃出来。有人亲眼看见他脸都灰了,连头都不敢抬。 抗战胜利之后,他并没转好运。 国共内战爆发,蒋介石还是给他兵,让他驻守豫东,管得地不少,人马也多,可每打一次仗就掉一大块地。最致命的是孟良崮。他手底下的张灵甫本来就脾气大,两人不合。他安排张灵甫守住山头,自己说好救援,结果拖拖拉拉,来晚了,张灵甫死了,74师全军覆没。那支部队原是蒋介石的王牌之一,死得太冤,骂声全往汤恩伯头上砸。 再后来,战局往南移。他守上海那阵子,看上去还像样,电报发得飞快,可内容不对劲。 别人都在调兵布阵,他却一门心思琢磨怎么把黄金运走。他的兵根本没参与多少战斗,上海很快沦陷。他则坐船去了台湾,身边多了几箱金条。 到台湾以后,他没闲着,继续当军政大员。 那年陈仪在福建打算起义,还让自己的亲外甥去找汤恩伯谈话。 两人原来是姻亲,关系不浅。陈仪一直觉得他是可靠的,哪怕人品有点滑头,但不至于恩将仇报。结果汤恩伯回头就把这事报告了台北,陈仪被抓,后来枪毙。 就连他身边的人都说,这事做得太绝。蒋介石倒是满意,觉得他立了大功。 不过,蒋家这种“功”立得越多,人就越难看。那以后,没人真把他当朋友。他办事依然麻利,继续做些整顿、清理的事,可谁都知道,他就是个刀。他也不傻,慢慢就不出头了,整天研究身体养生。可惜还是得病了,查出来是十二指肠肿瘤。 1954年,他去了东京看病。 进手术室之前还有说有笑,出来就没了。有人说是医疗事故,也有人说是报应。他死后,葬礼在日本办得很正式,日本旧军人来了一票,连冈村宁次都到了。 一个抗战将领,最后让旧敌送葬,说起来真不是滋味。 从头到尾,汤恩伯活得小心翼翼。他打过硬仗,也干过脏事。身边人换了一拨又一拨,他总能站住脚。有人说他像个变色龙,也有人说他就是顺着水走的人。没脾气、不争功、不惹事,但关键时候一定保自己。这样的人,在乱世里混得不差,可留下的,全是争议。

评论列表