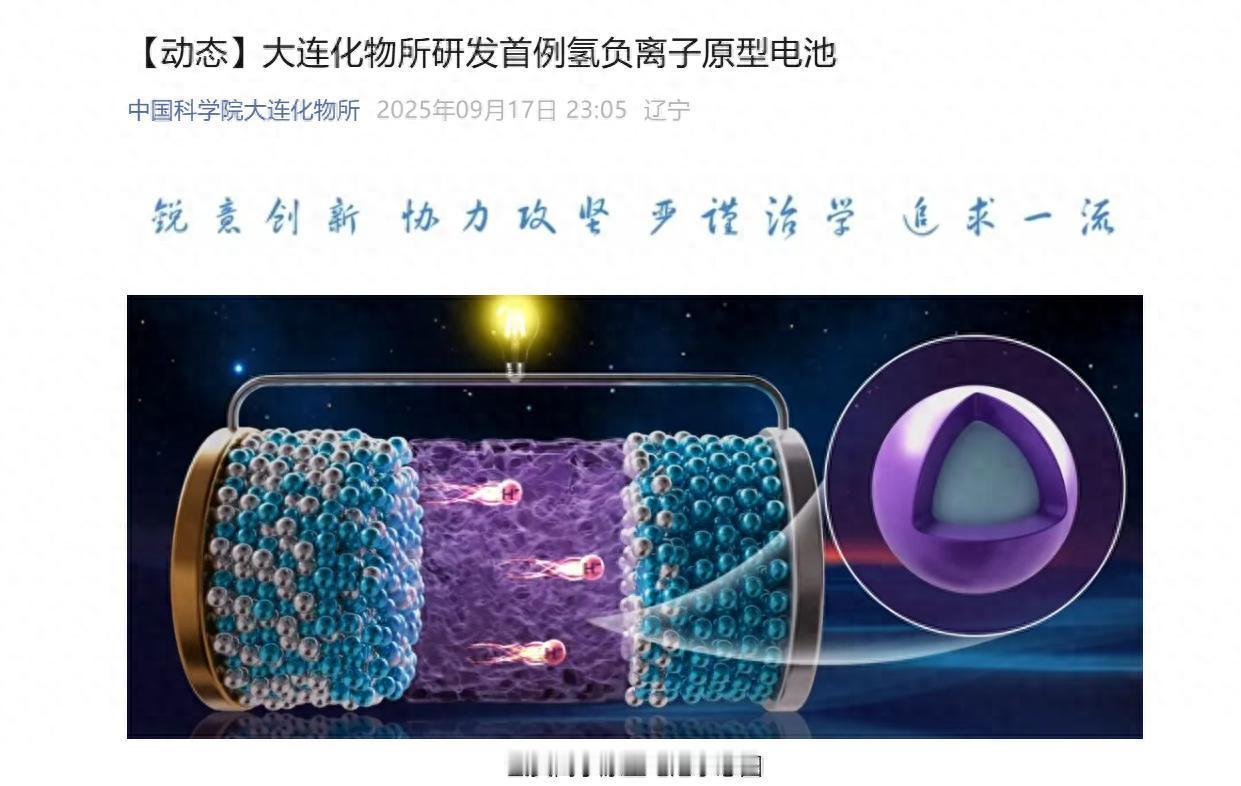

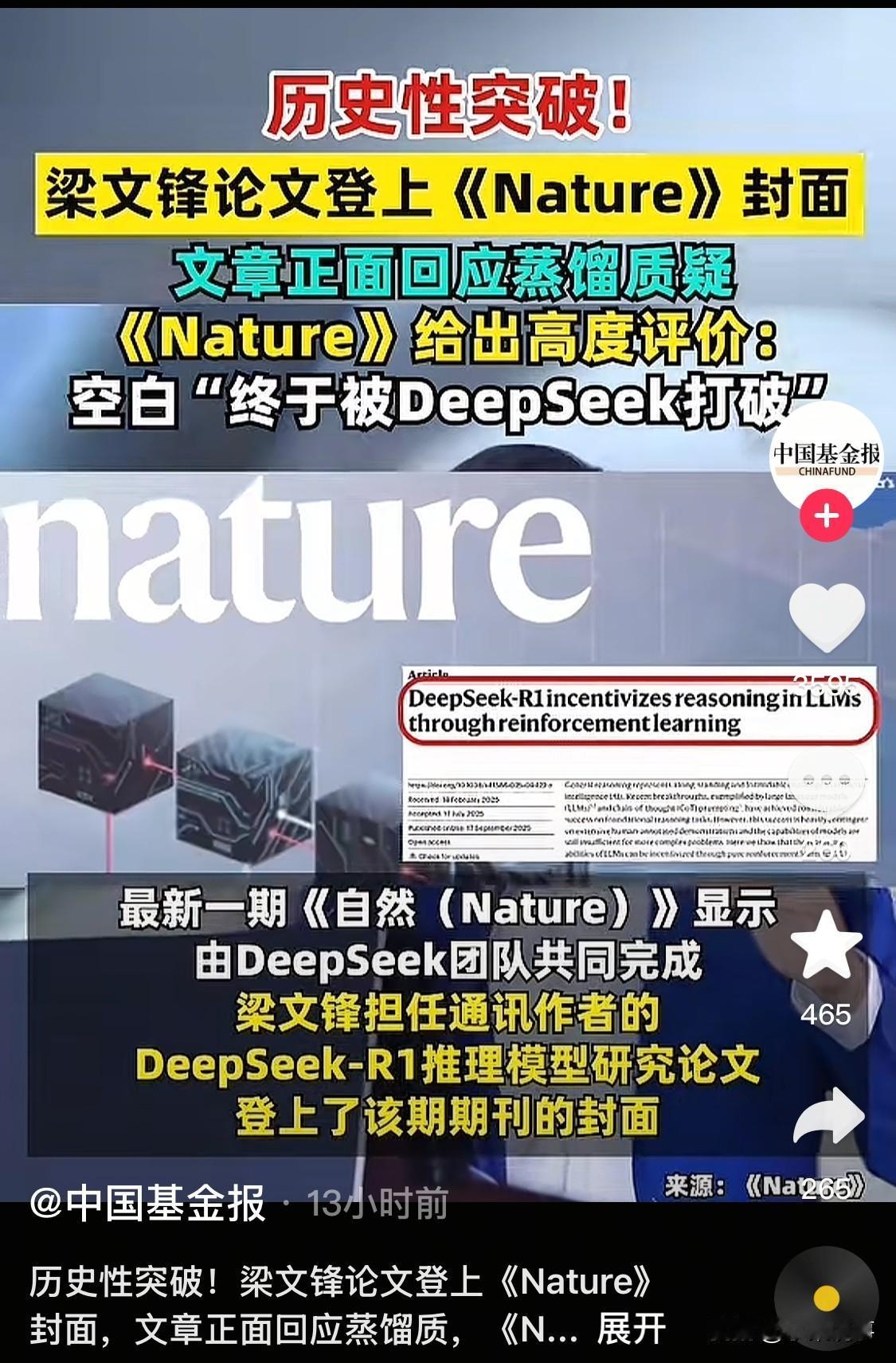

特大喜讯!!! 9月18日,我们国家科学院大连化学物理研究所宣布,成功研制出全球首例以氢负离子为基础的原型电池,能量密度极高、安全性极强,并且在国际顶尖期刊《自然》上发表了相关研究成果。 因为这种电池的能量密度和安全性,直接把现有的锂电池按在地上摩擦。氢负离子电池的原理说起来并不复杂:让带负电的氢离子(H⁻)在正负极之间来回 “穿梭”,从而实现充放电。但就是这么个看似简单的过程,全世界的科学家折腾了几十年都没搞定。 为啥?因为氢负离子脾气太暴躁了。它电子密度高、反应活性强,就像一群横冲直撞的 “小霸王”,很难被驯服。过去的研究要么停留在高温高压的实验室环境,要么材料稳定性差,根本没法实用化。 大连化物所的团队花了 7 年时间,终于找到了破解之道。他们用氢化钡包裹三氢化铈,搞出一种核壳结构的复合氢化物。这种材料就像给氢负离子套上了 “智能枷锁”:既能让它们在室温下快速移动,又能防止电子乱跑,彻底解决了长期困扰科学界的电子电导难题。 实验数据更是硬核:电池正极首次放电容量高达 984 毫安时 / 克,充放电 20 次后还能保持 402 毫安时 / 克的容量,而且电压能稳定在 1.9 伏,直接点亮了 LED 灯。要知道,目前主流的三元锂电池正极容量一般只有 200-300 毫安时 / 克,氢负离子电池直接翻了好几倍! 氢负离子电池的突破,绝不仅仅是实验室里的数字游戏,而是一场实实在在的产业革命。它的三大核心优势,直接戳中了锂电池的命门:氢负离子电池的理论能量密度高达 2000 瓦时 / 千克,是目前高端锂电池的 3 倍以上。 举个例子,现在一辆续航 500 公里的电动车,电池重量可能超过 500 公斤;换成氢负离子电池,同样续航只需要 150 公斤电池,不仅能省出更多车内空间,还能大幅降低车身重量,提升续航和操控性能。氢负离子电池可以和现有的储氢技术无缝对接,未来甚至可能实现 “边开车边加氢”,彻底解决充电焦虑。 锂电池的 “火爆脾气” 大家都知道,短路、过充都可能引发爆炸。而氢负离子电池采用全固态电解质,根本不存在电解液泄漏的风险。 中科院的实验显示,这种电池在高温、高压、针刺等极端条件下都不会起火爆炸,安全性直接拉满。更绝的是,它的工作温度范围极广,从 - 40℃到 80℃都能稳定运行,在东北的寒冬和海南的酷暑都能正常使用。 锂电池生产过程中需要大量重金属,退役后还会造成严重污染。而氢负离子电池的核心材料是稀土氢化物和碱土金属,不仅储量丰富,而且可以 100% 回收利用。 中科院团队已经开发出一套高效回收工艺,能从废旧电池中提取 99% 以上的稀土和金属,真正实现 “绿色循环”。 氢负离子电池的横空出世,让全球能源产业链都坐不住了。美国能源部立刻召开紧急会议,讨论如何应对中国在电池领域的 “降维打击”;日本丰田、韩国现代等车企,连夜派人飞往大连寻求合作;欧盟更是紧急追加了 20 亿欧元的新能源研发预算。这场技术革命,正在重塑全球能源竞争的底层逻辑。 对中国来说,这不仅仅是一次科学突破,更是一次改写游戏规则的绝佳机会。中国不仅掌握着全球 70% 的稀土资源,还在氢负离子导体、固态电解质等核心技术上实现了完全自主可控。 更重要的是,中国已经建成了全球最完整的新能源产业链,从上游的稀土开采、中游的电池制造,到下游的新能源汽车和储能应用,形成了闭环优势。 有人说,21 世纪的竞争是能源的竞争。从稀土到氢负离子电池,中国正在用一项项硬核科技,打破西方的技术垄断。 这种突破,不仅是科学家智慧的结晶,更是中国长期坚持科技创新、产业升级的必然结果。当欧美还在为 “价值观同盟” 争吵不休时,中国已经用实实在在的技术进步,为全球能源转型提供了 “中国方案”。 氢负离子电池的诞生,只是这场能源革命的开始。可以预见,随着这项技术的商业化落地,未来的能源格局将发生翻天覆地的变化。 而中国,必将在这场变革中扮演引领者的角色。毕竟,在科技的战场上,从来都是 “实力说话”,而不是 “口水仗”。你准备好迎接这个全新的能源时代了吗?