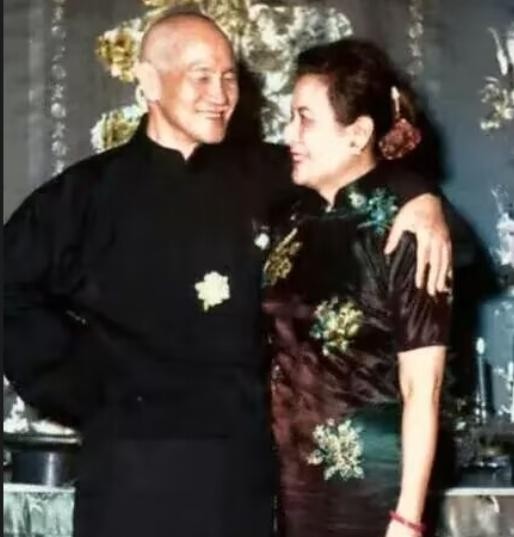

2003年,106岁的宋美龄在美国纽约逝世,她晚上逝世,第二天就被人从公寓里面用羊毛毯包裹着抬了出来,并匆匆下葬,为何宋美龄晚年会有这种遭遇呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2003年10月23日的夜晚,宋美龄静静地离开了人世,享年106岁,她在纽约的公寓里安然睡去,第二天一早,工作人员将她的遗体用一条羊毛毯裹起,从公寓中抬出。 外面聚集的记者用相机记录下这一幕,场面冷清而匆忙,没有任何隆重的告别仪式,对于曾经叱咤风云的“第一夫人”来说,这样的结局令人唏嘘,很多人不禁要问,为什么她的一生会以这样孤独的方式落幕。 宋美龄的一生始终被家族和权力笼罩,她早年留学美国,接受完整的西方教育,回国后凭借优雅的谈吐和流利的英语成为上海社交圈的宠儿,1927年嫁给蒋介石后,她一步步走入权力中心,成了中国最耀眼的女性之一。 抗战时期,她活跃在国际舞台,在美国国会的演讲赢得掌声,在开罗会议上与罗斯福、丘吉尔并肩而坐,这些画面让她成为世界瞩目的焦点。 可是,这种影响力并没有牢固的根基,它依赖于蒋介石的存在,也依赖于宋氏家族的财富和声望,1975年蒋介石去世后,局势骤然改变,蒋经国掌权,他推进本土化路线,逐渐将继母排挤到边缘。 宋美龄一度试图扶持孔祥熙之子孔令侃,想要在政坛延续影响,但这种努力并未得到认同。 蒋经国礼貌上维持尊重,却毫不犹豫地削弱她的权力,到后来,连她长期居住的士林官邸也被要求交出,这象征着她在台湾政治舞台上的彻底退场。 她对大陆的态度同样坚决,宋庆龄选择留在北京,她却始终坚持蒋介石“不接触、不妥协、不谈判”的路线。 1975年宋庆龄去世时,北京方面向她发出邀请,她却未作回应,只是让人回复“信已收悉”,这冷漠的一笔,使得姐妹情谊就此画上句号。 等到晚年,她偶尔流露出对二姐的思念,感叹如果庆龄仍在,自己的人生或许不会这么孤单,但一切都已无从弥补,政治上的退路断绝,亲情上的裂痕难以修复,她成了一个无处可归的人。 离开台湾后,她定居纽约,最初在长岛居住,后来迁入曼哈顿东区一处公寓,生活环境奢华,收藏有字画和瓷器,房间里摆满了旗袍和饰品。 她保持着精致的生活习惯,每周有人为她做头发和护理,外出时依旧妆容完美,这样的仪表不仅是习惯,更像是一种精神支撑。 她明白权力和地位已不复存在,但至少外表还可以维持从前的体面,她的经济来源主要依靠孔家支持和早年的积蓄,表面看去并不拮据,但外界始终质疑这些财富的来源。 随着年岁增长,她的身体逐渐衰弱,九十岁后需要依靠轮椅,虽然健康状况不佳,她依然保持一丝不苟的生活方式。 她拒绝撰写回忆录,解释说自己最快乐的是留学时期,回国后的人生充满战乱和奔波,实在没有什么值得书写的。 她的这句话背后,或许是对自己一生选择的某种无奈,节日里偶尔有亲属和朋友前来探望,短暂的热闹之后,她仍要面对无尽的孤寂。 外界对她的关注并未减少,每当涉及她的消息,总会吸引媒体围堵,但这种热闹停留在公寓门外,真正陪伴她的只是少数工作人员和几个亲人。 到生命的最后几年,她与台湾几乎没有联系,与大陆也毫无交集,甚至在纽约的华人社区中也显得疏远,曾经的光环与现实生活之间形成强烈对比,只有她自己知道,这份落差有多么刺痛。 当她去世的消息传出,纽约的媒体一早就守候在公寓门口,工作人员将遗体裹在羊毛毯里抬出,送上灵车,没有隆重的队伍,没有官方的声明,也没有象征昔日辉煌的排场。 家属遵循她的意愿,在二十四小时内完成葬礼,把她安葬在纽约的一处墓园,墓碑极为简洁,只写姓名和生卒年份,没有半句铭文,她没有回到大陆,没有进入蒋家的陵寝,最终只留在异国他乡。 这一切并非偶然,而是她一生选择的结果,她曾追逐权力,把自己与蒋介石紧密捆绑,却在他去世后失去了依靠。 她拒绝与宋庆龄和解,也不愿意在政治上做出妥协,最终彻底失去了家族的温情和社会的支持。 她执着于形象和精致,却没能摆脱孤独与病痛,她的匆匆下葬,并不是外界的冷漠,而是她亲手为自己留下的结局。 宋美龄的一生,是辉煌与孤寂交织的轨迹,她享受过无数掌声,也承受了无数质疑,最终,她在纽约的夜晚闭上眼睛,留下的是一段复杂的历史记忆和一方无字碑。 那一幕羊毛毯裹尸的场景,恰好成了她一生最鲜明的注脚,象征着权力与财富最终无法抵挡孤独的终点。 信源:海峡导报——2003年,宋美龄在美国纽约逝世,第二天就被人从公寓里用羊毛毯包裹着抬了出来,并匆匆下葬,去世后,贴身仆从道出她的106岁的“长 寿秘 密”,流传至今……