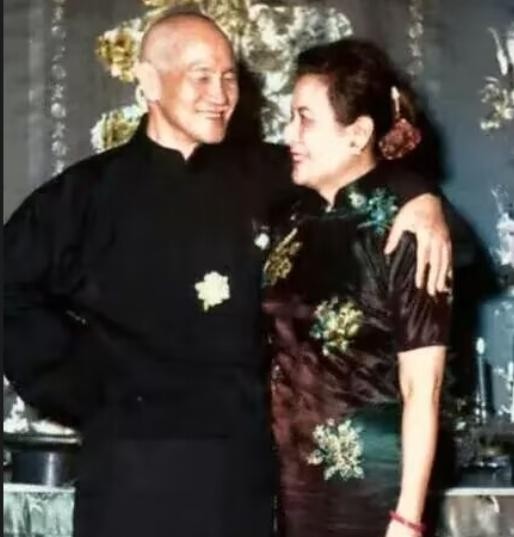

2003年,106岁的宋美龄在美国纽约逝世,她晚上逝世,第二天就被人从公寓里面用羊毛毯包裹着抬了出来,并匆匆下葬,为何宋美龄晚年会有这种遭遇呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 2003年10月24日的纽约曼哈顿,清晨的薄雾还未散尽,上东区一栋公寓的门口,几个身影悄然将裹在羊毛毯里的遗体抬上殡仪车。 没有哀乐,没有簇拥的人群,只有零星记者的快门声打破寂静,这是宋美龄留在世间的最后一幕。 谁能想到,这个走过106年人生的女人,曾站在国际外交舞台的中央,用流利的美式英语为抗战争取援助。 曾是国民党政权里举足轻重的“第一夫人”,最终却以这样近乎“仓促”的方式,告别了她曾深度参与的时代。 宋美龄的人生,从起点就带着“跨越时代”的印记。清末的动荡岁月里,她在父亲宋查理的安排下远赴美国,在韦尔斯利学院完成学业。 回国后,20世纪20年代与蒋介石的婚姻,让她从社交名媛一跃踏入权力核心。这段被视为“强强联合”的姻缘。 既稳固了蒋介石在国民党内的地位,也让宋家借助政权影响力,成为当时政坛不可忽视的力量,她的人生轨迹,从此与中国近代的政治风云紧紧绑定。 抗战时期,是宋美龄人生的“高光时刻”。在男女地位仍悬殊的年代,她打破“第一夫人”的传统定位,频繁出现在国际视野中。 最令人印象深刻的,是她赴美巡回演讲,面对美国国会与民众,她用得体的仪态、清晰的逻辑与地道的英文,诉说中国抗战的艰难,成功争取到关键的军事与物资援助。 那时的她,是媒体追捧的“东方女性典范”,是连接中美军事合作的重要桥梁。只是这份光鲜背后,也藏着无法回避的局限。 她的影响力始终依附于“蒋氏政权”,从未真正脱离权力的框架独立存在,这也为她日后的落寞埋下了伏笔。 1949年,国民党退守台湾,宋美龄随夫迁往台北。初到台湾时,她仍试图延续往日的影响力,走访部队、推动妇女组织、参与社会活动,努力维持“第一夫人”的公众形象。 然而时局的变化远超她的预料:蒋经国逐步成长为政权接班人,而她想通过扶持外甥孔令侃争夺话语权的尝试,最终在一场经济案件中彻底失败。 这场冲突不仅公开了她与蒋经国的政治分歧,更暴露了宋氏家族与台湾政权的利益矛盾,她的政治形象受损,也逐渐被排挤出权力核心。 1975年蒋介石去世,宋美龄意识到台湾已无自己的立足之地。她带着数百箱行李远赴美国,起初住在长岛的庄园,环境优雅却挡不住深入骨髓的孤独。 后来搬到曼哈顿的公寓,生活愈发封闭。她拒绝出版回忆录,极少接受采访,像是刻意要与过去的政治生涯切割,却又始终无法真正脱离过往的影子。 台湾方面虽提供经济支持,却填补不了她与故土的距离,更留不住逐渐离世的亲人。曾经围绕在她身边的权贵、亲属或散或逝,最后只剩少数护理人员陪伴在侧。 2003年深秋,她在睡眠中平静离世,没有留下遗嘱,也没有盛大的悼念仪式。遗体被低调抬出公寓,安葬在纽约郊外的墓地,墓碑朴实无华,连早年计划的“归葬故土”,也因现实的复杂未能实现。 宋美龄的一生,像一部浓缩的近代中国动荡史。她踩着时代的浪潮登上权力高峰,也因时代的变迁跌入落寞。 她曾以为权力能定义人生的价值,却在晚年明白,再耀眼的光环终会褪去,再显赫的地位也抵不过亲人离散的孤独。 她的最后落幕,像一面镜子照见一个道理:权力从来都是暂时的附属品,人生最终要面对的,是剥离所有标签后最本真的自己。 在时代的洪流里,终究没能留住她曾珍视的一切,只留下一段关于“风光与落寞”的悠长沉思。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信息来源:中国政府网——宋美龄女士在美国逝世 贾庆林电唁