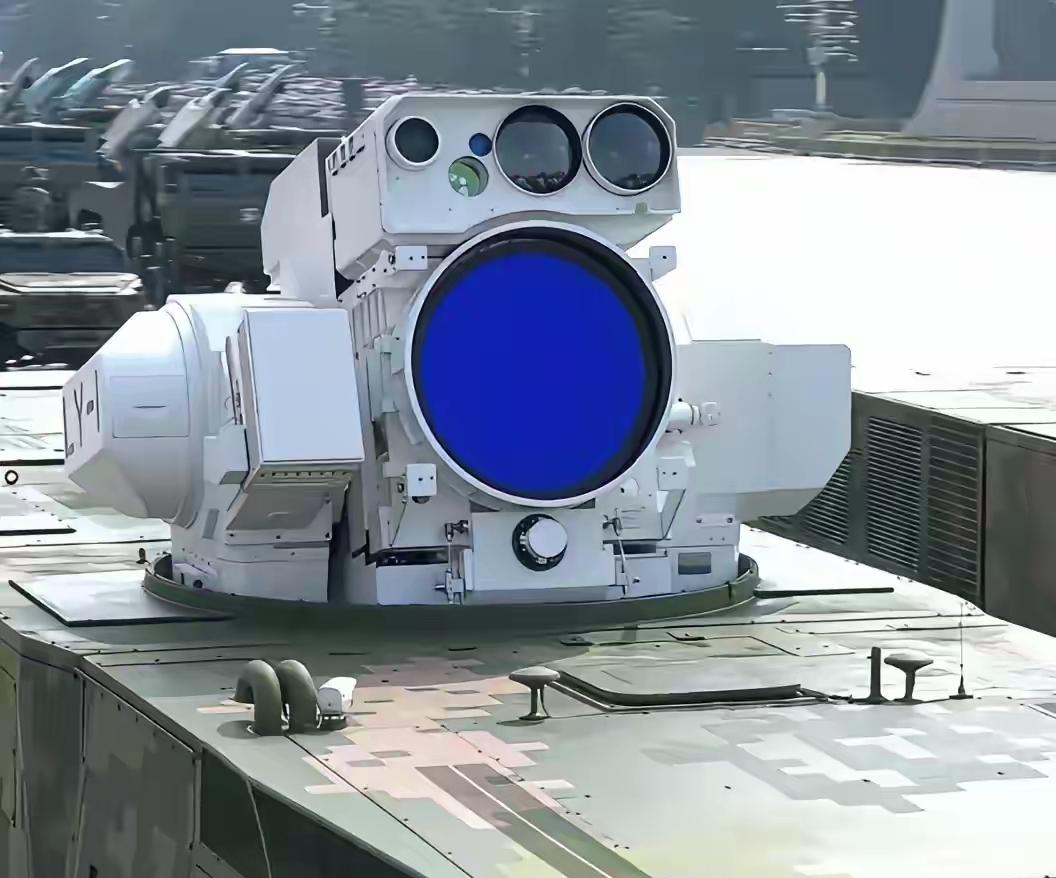

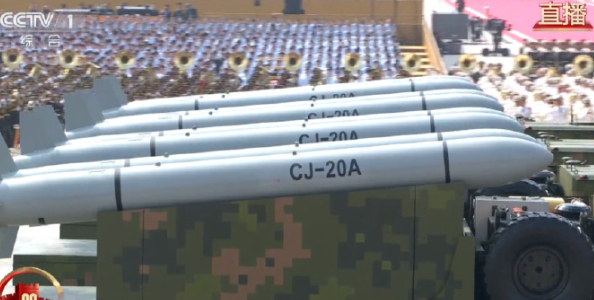

美国最害怕的不是中国的导弹,不是航母,而是中国的舰载激光武器。 此次阅兵式上首次公开展示的LY-1舰载激光武器引发全球震动,这款300千瓦级系统能在5秒内汽化三倍音速反舰导弹导引头,单次拦截成本低至1美元,彻底颠覆了“百万美元导弹打百美元无人机”的战场经济学。 美国《防务新闻》坦言:“当我们在争论可行性时,中国已将激光武器变为现实,”这种技术代差,正是美国最深层的战略焦虑源 中国舰载激光武器的突破源于三大核心技术突破,最明显的是,功率密度跃升,071型登陆舰搭载的300千瓦级系统,采用16组光纤激光器阵列并联,总功率突破450千瓦,可同时拦截8个空中目标。 对比美国“HELIOS”系统的60千瓦级,中国在功率上形成代际优势。 第二是环境适应性突破,内蒙古高原测试显示,该系统在零下50℃至50℃极端环境仍保持90%以上效能,沙特实战中更创下21发21中的纪录。 第三是体系融合能力,LY-1系统可与红旗-17A防空导弹协同作战,形成“远中近”三层防御网,拦截效率提升40%。 这种技术优势在实战中已得到验证,沙特“寂静猎手”系统在也门战场成功拦截胡塞武装无人机群,激光束在1000米距离可击穿5毫米钢板。 俄乌冲突中,俄军使用中国民用激光炮改装系统,在顿巴斯地区击落多架FPV无人机,单次拦截成本不足1美元。 更令美国警惕的是,中国激光武器已形成“侦-控-打”闭环,076型两栖攻击舰即将部署的激光-电磁炮组合系统,可实现“光速拦截网”覆盖6公里范围,迫使航母战斗群后撤300公里。 舰载激光武器的战略价值远超技术本身,经济层面,其单次发射成本仅为“海拉姆”导弹的1/5000,彻底解决了“弹舱深度”和“成本交换比”两大痛点。 美国海军在红海对抗胡塞武装的实战表明,传统导弹拦截无人机群的成本效益比高达1:1000,而激光武器可实现无限次发射。 战术层面,光速打击特性使拦截响应时间从分钟级压缩至秒级,071舰在南海试验中成功拦截4马赫反舰导弹,验证了拦截高超音速武器的能力。 战略层面,激光武器出口已成为中国军工外交新名片,沙特斥资采购LW-60系统替换“爱国者”阵地,标志着全球防空体系正在重构。 这种重构正在改变地缘政治格局,美国海军“三步走”激光武器计划因散热技术瓶颈停滞,而中国已实现石墨烯导热膜与模块化电池组解决方案。 更关键的是,中国激光武器具备“双模式作战”能力,既能硬摧毁目标,又能软杀伤光电设备,这种弹性作战能力在克什米尔冲突中已得到验证——巴基斯坦部署的激光炮系统在高原复杂气象下仍保持95%的目标识别率。 尽管优势显著,激光武器仍面临三大挑战,其一自然环境限制,大气湍流、雨雾沙尘可使激光能量衰减30%-40%,以色列“铁束”系统在沙尘暴中威力骤降40%。 其二是能源瓶颈,兆瓦级系统需配套核动力或高效储能装置,中国钍基熔盐堆商业化应用正解决这一难题。 最后是体系融合,激光武器需与雷达、电子战系统深度集成,中国“天盾”系统已实现数据链共享目标信息,多台设备可协同作战。 展望未来,激光武器的发展将突破传统作战维度。量子通信制导技术有望将恶劣气象条件下的拦截成功率提升至90%以上,而激光-微波混合系统可形成“光电磁”协同防御网。 更深远的影响在于战略威慑,当激光武器具备反卫星能力时,太空安全格局将被重塑,正如《简氏防务周刊》所言:“这不是武器的进化,而是战争形态的革命。” 中国舰载激光武器的突破,本质上是技术路径选择的胜利。美国长期沉迷于“导弹万能论”,忽视了定向能武器的战略价值,而中国通过“军民融合”策略,将光纤通信、石墨烯散热等民用技术转化为军事优势。 这种转化不仅体现在硬件层面,更在于作战理念的革新——从“消耗战”转向“可持续战”,用电力替代弹药,用光速替代速度。 然而,技术优势不等于战略优势,激光武器仍需面对反制技术的挑战,如高反射涂层、气溶胶干扰等。 更重要的是,战争胜负取决于体系能力而非单件武器,中国需警惕“技术决胜论”的陷阱,在推进激光武器发展的同时,更应注重指挥控制、情报侦察、后勤保障等体系的同步升级。 唯有如此,才能将技术优势转化为真正的战略优势,在未来的海权博弈中占据主动。

![世界最大的固体激光武器正式亮相[并不简单]预计发射功率为200~300KW,不](http://image.uczzd.cn/15086058259773517692.jpg?id=0)