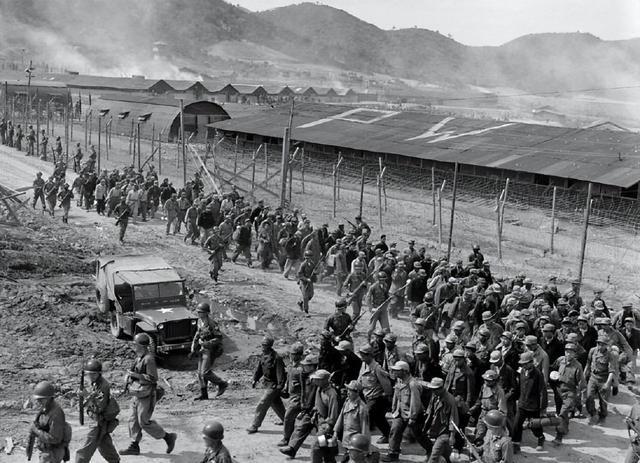

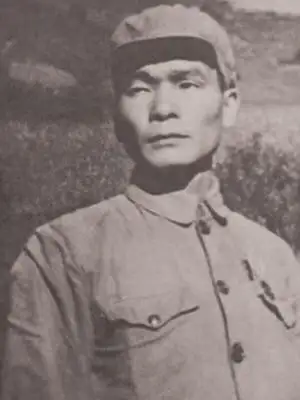

彭德怀说:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了。美军放弃汉城,几乎是不战而退。三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的。打了那么多年的仗,大家都知道,但凡战场上的敌人出现这种大规模的撤退,而不是溃退,那就要十分警惕了!” 一位身经百战的元帅,在朝鲜战场的胜利时刻,竟说出”害怕”二字。这背后到底隐藏着怎样的军事秘密?当志愿军越过三八线,攻占汉城时,彭德怀为何在众人欢庆中露出担忧神色? 彭德怀这辈子打过的仗不计其数。从湘潭贫苦农家出身,1916年投身湘军开始,他就与战争结下不解之缘。平江起义、井冈山会师、长征路上的血战、抗日战争的百团大战,每一场战斗都锻造着这位未来元帅的军事才能。几十年下来,什么样的敌人没见过,什么样的险境没经历过,“害怕”这个词似乎从来与他无缘。 可是到了朝鲜战场,情况变了。1950年12月31日,志愿军发起第三次战役,这一仗打得相当顺利。彭德怀召集志司其它首长讨论后,决定在1950年12月31日17时发起第三次战役,突破敌人在”三八线”的既设阵地防线。战果超出所有人预期,美军竟然主动放弃汉城,几乎是不战而退。 这里就出现了一个很奇怪的现象。按道理说,美军装备精良,火力强大,怎么可能这么轻易就撤退?彭德怀看在眼里,疑在心中。他发现美军的撤退太有组织、太有秩序了,队形整齐,装备基本完整,这绝不像败军的样子。 作为一个老兵,彭德怀太清楚战场上的门道了。真正的溃败是什么样子他见过太多次,那种乱哄哄、丢盔弃甲的场面才是败军应有的状态。可眼前的美军撤退,更像是有计划的战略转移。这种情况下,追击是非常危险的。 志愿军当时的处境其实很微妙。表面上看是大获全胜,汉城都拿下了,可实际情况呢?补给线已经拉得很长,后方运输困难重重。美军虽然在地面撤退,但他们的空中优势和海上火力支援并没有减弱。这种时候如果继续南下,很可能掉进敌人设好的圈套。 彭德怀的担心不是没道理的。美军新任第八集团军司令李奇微可不是省油的灯,这个人指挥能力很强,专门研究过志愿军的战法。他很清楚志愿军的优势在于近战和夜战,劣势在于装备和补给。放弃汉城,把志愿军引到更远的地方,然后利用火力优势反击,这是个很毒辣的计策。 就在这种情况下,彭德怀做出了一个争议很大的决定:停止追击。1951年1月8日,中朝部队已全线进抵”三七线”,志愿军司令员兼政治委员彭德怀下令停止追击,第三次战役至此结束。这个命令下达后,很多人不理解,觉得正是乘胜追击的好时机,为什么要停下来? 事实证明彭德怀的判断是对的。没过多久,美军就开始反攻了。1951年2月,李奇微发起”雷击作战”,接着又是”屠夫作战”,美军以强大的火力优势向北推进。如果当初志愿军没有及时停止追击,而是继续深入南下,后果真的不堪设想。 彭德怀说自己”害怕”了,这个”害怕”其实体现的是一个真正军事家的战略眼光。他怕的不是敌人的强大,而是怕因为一时的胜利冲昏头脑,做出错误的战略判断。这种”害怕”救了志愿军,也为后来的胜利奠定了基础。 朝鲜战争最终以停战协定结束,彭德怀作为志愿军司令员在板门店签字。这场战争打出了新中国的威望,也证明了彭德怀军事指挥的高超水平。他那句看似”怯懦”的话,实际上展现了一位真正军事家应有的冷静和智慧。 一句”害怕”背后的军事智慧,至今仍值得我们深思。你认为彭德怀当时的决定是对还是错?如果换做你在那个位置,会怎么选择?欢迎留言分享你的看法。