美国在怕什么?中美真要干起来,美国最怕的,根本不是中国的导弹,而是中国改写规则的能力。新加坡前外长杨荣文一句话,说穿了这一博弈的本质:美国不是怕中国崛起,而是怕中国把“区域规矩”变成“全球标准”。

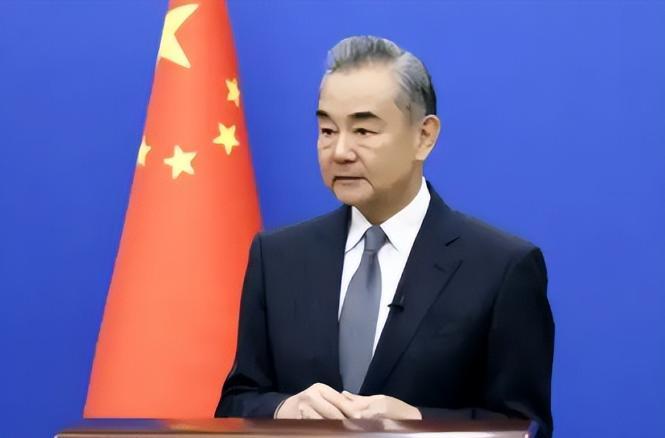

2024年10月,新加坡前外长杨荣文在一场智库论坛上的一句话被全球媒体广泛引用:“美国真正担心的,不是中国的导弹,而是中国把区域规矩变成全球标准的能力。”

这句话如同一把钥匙,打开了当前中美博弈的核心密码——不是谁更强,而是谁能定义“强”的标准。

表面上看,中美之间的竞争集中在南海对峙、科技封锁、关税战、军事部署,但这些都只是表象。真正的战场,在规则层面。谁能制定规则,谁就能定义秩序、塑造未来。

在这个层面,美国的焦虑比任何时候都要明显。它不是忌惮中国的硬实力,而是害怕中国对国际秩序的“软改写”。

1945年之后,美国依靠二战胜利者的地位,主导建立了布雷顿森林体系,确立了美元的世界货币地位。联合国、世界银行、国际货币基金组织等机构的规则框架,无一不打上了美国主导的烙印。

贸易、金融、安全、科技、文化,美国塑造了一个以自身价值观和利益为核心的全球体系。但问题在于,这套体系对发展中国家并不公平。

中国的崛起,不是要打破世界秩序,而是要让这个秩序更具包容性和代表性。

从亚投行的成立,到“一带一路”的推进,从人民币国际化,到数字丝绸之路,中国不是另起炉灶,而是在原有体系中提出中国方案,提供中国标准。

美国感到威胁,恰恰是因为这些规则越来越被世界接受。亚投行目前已有100多个成员国,其中包括英国、德国、法国等美国传统盟友。

RCEP的达成,标志着中国以贸易规则为杠杆,构建了一个泛亚经济圈,反观美国主导的TPP早已胎死腹中。

在金融领域,中国推动的人民币互换网络和跨境支付系统(CIPS),正在悄然替代SWIFT体系的部分功能。

美国曾试图通过金融制裁来限制中国企业,但却意外刺激了中国在金融独立性上的加速布局。特别是在数字货币领域,中国数字人民币已经进入实测阶段,而美元的数字化仍停留在概念层面。

科技标准的竞争更是触目惊心。5G战争,美国试图用“国家安全”为名围堵华为,但最终发现,华为的技术方案在效率、成本、安全性等方面具备国际竞争力。

国际电信联盟(ITU)的统计数据显示,2023年中国主导或参与制定的5G标准提案数量已经超过美国。美国的焦虑不仅来自“失去主导”,更来自“无法替代”。

中国提出的“共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观”,正在被越来越多亚太国家接受。南海行为准则谈判虽然步履维艰,但其存在本身就是对美国军事同盟逻辑的挑战。

规则制定权的竞争,本质上是对“谁来定义世界”的争夺。美国的模式是强制性和排他性的——你要么加入我设定的秩序,要么被排除在外。

而中国的模式则是渐进性和包容性的——你可以根据自身情况参与合作,没有意识形态门槛,没有阵营对抗。在全球治理议题上,这种差异日益显著。

2021年提出的“全球发展倡议”,强调发展优先,得到联合国多数成员国支持。它并不挑战联合国体系,而是对现有发展议程的有益补充。

相比之下,美国主导的“价值观外交”越来越被发展中国家视为干涉内政的工具。规则竞争的焦点正在转移:从军事到数据,从货币到技术,从条约到话语。

从这个意义上说,中美已经进入“后霸权时代”的新博弈模式。不是谁拥有最多的航母和导弹,而是谁能提出最被接受的制度与标准。有人说,中国还远远没有达到美国的全球影响力。

这句话没错,但问题是:美国自己也在逐渐失去它曾引以为傲的规则输出能力。原因就在于,美国习惯于用“输出民主”的方式来讲规则,而中国则是用“合作发展”的逻辑来谈规则。

前者越来越让人疲惫,后者则越来越被视为务实。杨荣文的那句话不是预言,而是现实的写照。当美国在全球范围内出手设限、挑动对抗时,中国却在一点一滴做着制度的深耕。

这场关于规则的较量,既没有硝烟,也没有终局,但它决定着未来世界秩序的走向。美国到底在怕什么?怕的不是中国的GDP增长,也不是中国舰艇在太平洋上的存在。

而是怕中国用一种不动声色的方式,改变了世界运行的逻辑。标准一旦改变,旧的霸权就会变得无效,这才是美国真正的恐惧根源。