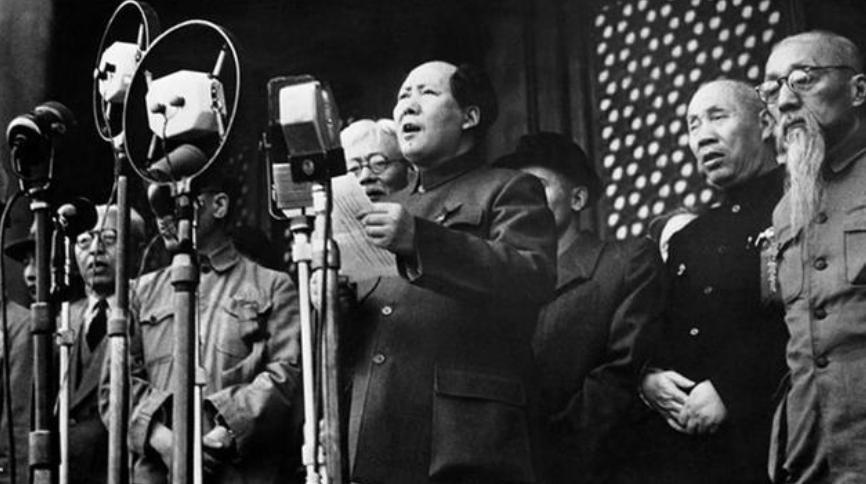

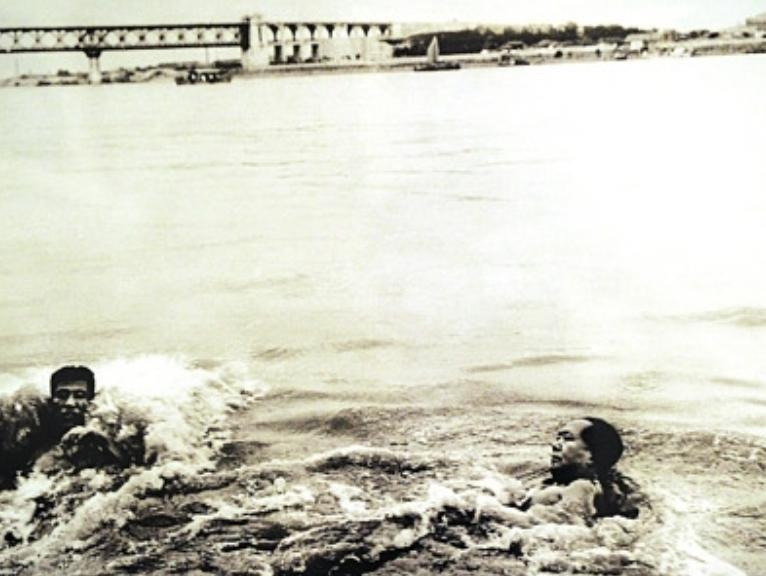

1961年,侯波调离中南海,临走前毛主席红了眼睛:人都是有感情的。 1961年春天,摄影师侯波接到调令,离开了工作12年的中南海。这位瘦小的女摄影师,用镜头记录了新中国最重要的历史瞬间。 时光倒流到1949年10月1日,开国大典的天安门城楼上。侯波手持一台德国蔡司相机,紧张地调整着光圈。当时胶片极其珍贵,每一次快门都必须精准无误。 那个历史性时刻终于到来,毛主席宣布新中国成立,侯波屏住呼吸按下快门。这张照片后来成为开国大典最经典的影像之一,被印在无数历史教科书上。 侯波原名阎千金,出生于山西一个普通家庭。延安时期,她开始接触摄影,总爱给战士们拍照。她常说,底片虽贵,但记录下战士们的笑容更重要。 这份对摄影的热爱让她得到了摄影师徐肖冰的赏识,两人在工作中相识相恋,后来结为夫妻,成为中国摄影史上的一段佳话。 1949年后,侯波成为毛主席的专职摄影师。12年间,她跟随主席走遍大江南北,拍摄了400多次视察活动的珍贵影像。 在河南棉田拍摄时,为了找到最佳角度,她爬上棉花垛,险些摔倒。毛主席见状提醒她注意安全,这个细节她在回忆录中多次提及。 侯波的镜头不只对准领导人,她拍摄了大量普通百姓的生活场景:北京胡同里的孩子、天津码头的工人、东北林区的伐木工。 这些照片构成了一个时代的群像,透过她的镜头,我们能看到1950年代中国人的精神面貌和生活状态。 1961年调离中南海后,侯波被分配到基层工作。她住进简陋的农舍,继续用相机记录工农生活。条件虽然艰苦,但她从未放下相机。 她拍摄的一组反映农村生活的照片,被新华社采用并广泛传播。这些作品展现了当时中国农村的真实面貌。 文革期间,侯波受到冲击,相机被没收。但她偷偷保存了许多底片,这些珍贵的历史资料后来成为研究那个时代的重要素材。 改革开放后,侯波的作品重新受到重视。她举办了多次个人影展,那些尘封多年的照片让人们重新认识了历史。 2003年,80多岁的侯波和丈夫徐肖冰受邀参加法国阿尔勒国际摄影节。作为中国摄影家代表,他们的作品在欧洲引起轰动。 法国《世界报》评价说,侯波的照片有一种朴素的力量,让西方观众看到了一个真实的中国。 晚年的侯波住在北京一个普通小区里,客厅墙上挂满了老照片,每一张都有一段故事。来访的年轻摄影师总爱听她讲述拍摄背后的细节。 她常对后辈说,摄影不是技术活,而是用心记录生活。好的照片不在于构图多么精妙,而在于能否触动人心。 2005年,侯波出版回忆录《我拍毛泽东》。书中详细记录了她的摄影生涯,成为研究新中国摄影史的重要资料。 2017年11月26日,侯波在北京逝世,享年93岁。新华社发布的讣告称她为“新中国摄影事业的开拓者”。 侯波留下了数万张照片,这些影像成为国家档案的重要组成部分。透过这些泛黄的老照片,我们能触摸到历史的温度。 她用一生践行了纪实摄影的真谛:不美化,不夸大,只是忠实地记录。这种朴素的摄影理念,至今仍值得学习。 你看过侯波拍摄的历史照片吗?哪一张最让你印象深刻?欢迎在评论区分享你的感受。 信源: 《我拍毛泽东》