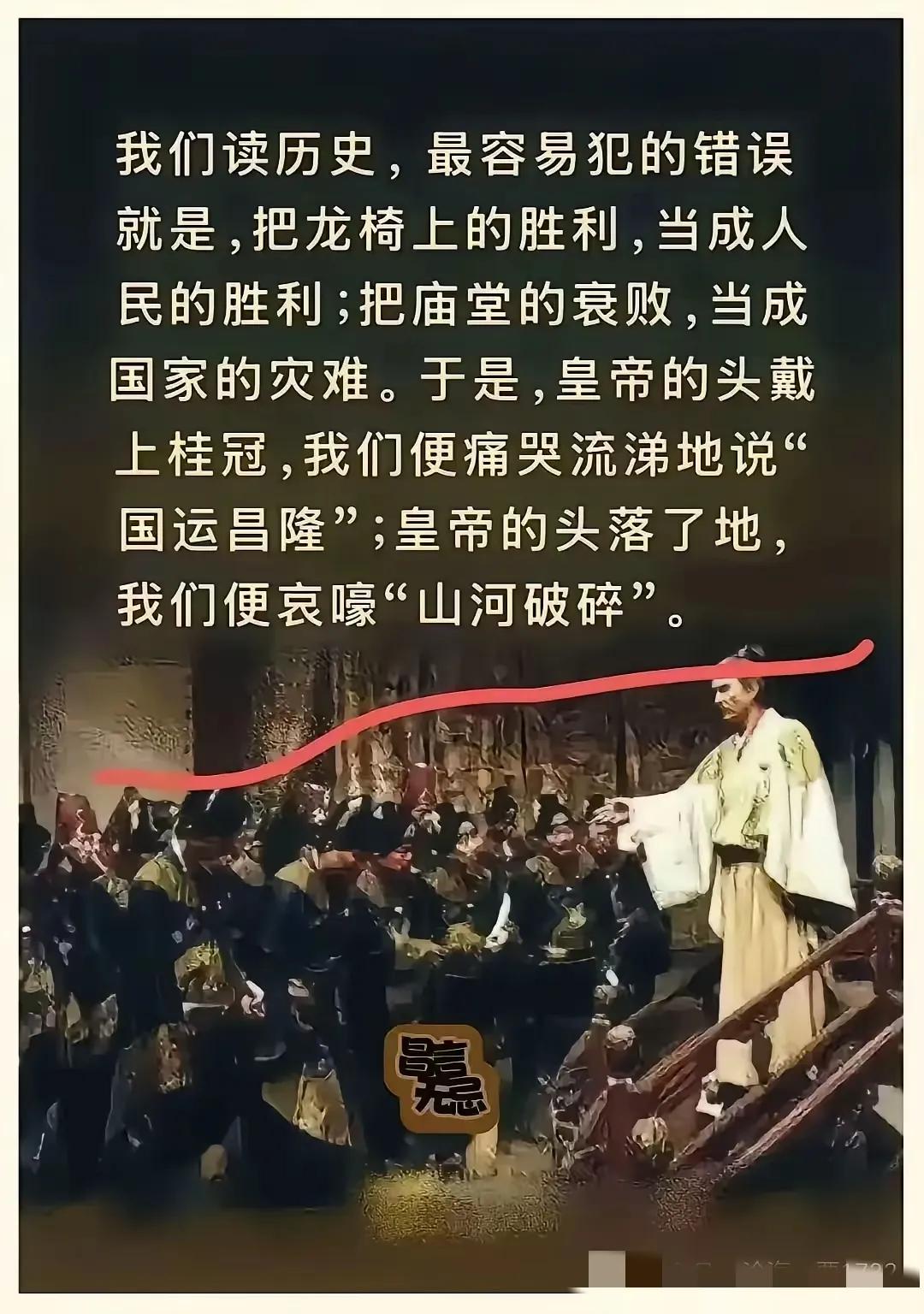

刘再复直言:何错之有?莫言不过是忠诚地记录历史罢了!没有经历过那个年代的人,根本无法理解莫言小说的苦心!莫言的小说充满想象力,既充分现实,又超越现实,是典型的魔幻现实主义文本。童年时代的苦难造就了莫言,使他对现实生活有了刻骨铭心的体验,他经历的饥饿体验,恐怕中国以外的任何作家都无法跟他相比。苦难是莫言的第一摇篮,是他的天才催化剂。我认为瑞典学院选择了莫言非常正确,非常有见识。现在不要小看中国的当代作家,我一直说中国20世纪有两次文学高潮,一个是五四时期,一个是八十年代。八十年代出现了很多很有创造活力的作家,我觉得他们非常接近诺贝尔文学奖,例如李锐、阎连科、余华、贾平凹、韩少功、苏童、王安忆、残雪都很杰出。莫言和这些作家都是八十年代之子,我相信他们已经进入瑞典学院的视野了。 戏仿是文学创作中一种富有张力的表现手法,它通过对原文本形式似是而非的模仿,促成文本形式和内容的对立,从而产生反讽效果。如果说《四十一炮》和《藏宝图》的反讽更多体现在叙述者与叙述结构上,那么《酒国》则将戏仿推向了极致,构建起一个文体的万花筒,让读者在不同文体的碰撞与交融中感受文学的无限可能。 《酒国》被认为是莫言 “最精致、最完美” 的长篇小说,是语言的狂欢节,文体的演练场。这部作品采用了层层嵌套的文本形式,构建起亦真亦假的指涉关系:小说中的作家 “莫言” 与现实中的莫言、李一斗笔下的 “金刚钻” 和酒国市委宣传部副部长金刚钻、书信中狂妄大胆的李一斗和作家 “莫言” 接触到的油滑谨慎的李一斗…… 虚与实如同两条相互缠绕的藤蔓,在文本中共同生长。每一章都由 “丁钩儿探案”“莫言和李一斗通信”“李一斗的小说” 三部分构成,这种高度统一的结构既体现了作家的匠心,又在某种程度上形成了对传统小说结构的戏仿 —— 当结构的整饬达到极致时,反而会显露出刻意为之的荒诞感。 李一斗的习作是《酒国》文体戏仿的核心载体。《肉孩》有着刻意模仿鲁迅笔法的痕迹,那种冷峻的叙事语调、对国民性的隐晦批判,甚至句子的节奏和用词习惯,都让人联想到鲁迅的《呐喊》与《彷徨》。但李一斗的模仿又并非亦步亦趋,他在鲁迅式的批判框架中注入了荒诞不经的内容 —— 将婴儿作为宴席上的 “美味”,这种极端的情节设置彻底颠覆了鲁迅式批判的严肃性,形成了强烈的反讽效果。《驴街》则采用了武侠小说的创作技巧,江湖恩怨、门派争斗、快意恩仇的元素一应俱全,但莫言又将这些元素置于酒国这个充满权力腐败和欲望横流的环境中,让武侠的浪漫主义与现实的荒诞主义碰撞出奇异的火花。 《一尺英豪》作为一篇自称 “纪实文学” 的作品,却充满了游戏之笔。它模仿了纪实文学的叙事口吻,详细记录了所谓的 “英雄事迹”,但细节的夸张和情节的离奇又让其彻底背离了纪实文学的真实性原则。这种对纪实文学的戏仿,实际上是对当下文坛某些标榜 “真实” 却充斥着虚假的作品的讽刺。 《酒国》中最富创意的戏仿莫过于对作家自身的解构。小说中的作家 “莫言” 并非现实中莫言的简单投射,而是一个充满矛盾的形象 —— 他既对李一斗的作品感到困惑,又被其荒诞的想象力吸引;他既想保持知识分子的批判立场,又在酒国的权力网络中感到无力。这种自我戏仿打破了传统小说中作者与文本的距离,让作者成为文本中的一个角色,参与到故事的发展中。 这种自我戏仿背后蕴含着莫言对文学创作的深刻思考。在《酒国》中,李一斗的小说常常被作家 “莫言” 批评为 “结构松散”“漫无节制”,而这些恰恰是现实中莫言的作品常被批评家指出的问题。莫言通过这种方式,将外界对自己的批评融入文本,以一种自嘲的姿态回应质疑。 《酒国》的戏仿还延伸到了与现实的对话层面。在第四章写给李一斗的信中,作家 “莫言” 抱怨时下文坛上 “一些英雄豪杰,这些人狗鼻子鹰眼睛,手持放大镜,专门搜寻作品中的‘肮脏字眼’”,这段话显然是莫言对自己作品《欢乐》《红蝗》遭受恶意攻击的真实感受的表达。在现实中,莫言因作品中大胆的性描写和粗俗的语言而饱受争议,这些争议让他感到委屈和愤怒,却又无处诉说。而在《酒国》中,他通过小说人物之口,将这种情绪畅快淋漓地表达出来,既避免了直接回应的尴尬,又让读者感受到他作为作家的真实处境。 莫言还借助《酒国》的书信形式,与同时代的文坛现象展开对话。小说中提到的《千万别把我当狗》显然是对王朔作品的戏仿,无论是标题还是内容,都让人联想到王朔的《千万别把我当人》以及他那种玩世不恭的创作态度。李一斗愤怒地将其斥为 “狗屎小说”,而作家 “莫言” 则认为这是作家的自我调侃,这两种态度实际上代表了当时文坛对王朔作品的两种截然不同的评价。