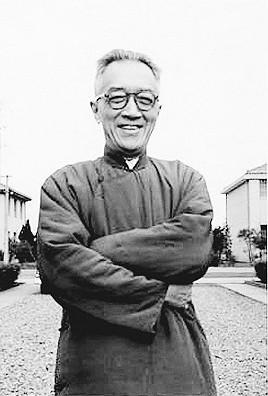

这是史学大家陈垣与大文豪胡适。1934年,陈垣致信胡适讨论学术问题,全篇用典雅的文言,末尾附言:“恐白话累赘,故以文言奉达。”胡适回信时故意通篇用白话文,并调侃:“援庵先生(陈垣字援庵)的文言字字珠玑,但我这‘白话党’只能以‘大白话’回应,否则恐失身份!”陈垣阅后大笑,称此为“文体之争,胜负未分”。 陈垣出生在1880年的广东新会,那是个药商家庭,他从小接触中药材和书籍,早年投身反帝活动,创办报刊抨击列强。后来他转战学术,专注宗教史和元史,写出像《元西域人华化考》这样的书,考据特别细致。1917年他到北京辅仁大学教书,之后当校长,还在北京师范大学任职,教出一批史学人才。他的治学风格就是注重细节,学生常说他校书像审案子,一点错都不放过。 胡适比陈垣小11岁,1891年生在安徽绩溪官宦家,早年跟母亲学诗文,13岁去上海读书。1910年他留学美国,先学农艺,后转哲学,受杜威影响大。回国后他在北京大学教书,推动新文化运动,提倡白话文,写了《文学改良刍议》,影响很多人。他出的《中国哲学史大纲》上卷,开创现代哲学史研究路子。一生他主张自由主义,当过驻美大使和中央研究院院长。 两人都在北京大学共事过,学术上常交流,虽然观点有时不一样,但友情深厚。陈垣佩服胡适的创新,胡适尊重陈垣的考据,他们通信多,讨论史学和哲学问题。这段关系在民国学术史上挺有代表性,推动了跨领域交流。 1934年,陈垣给胡适写信谈学术,信全用文言,末尾解释说怕白话太啰嗦,就用文言表达。胡适回信用白话,还开玩笑说陈垣的文言字字精妙,但他作为白话党,只能用大白话回,否则丢身份。陈垣看后笑称这是文体之争,胜负还没定。 这事反映出当时文言和白话的拉锯战。陈垣传统功底深,喜欢文言的简洁;胡适推白话,是想让文化更接地气,让普通人容易懂。他们的信件不光是学术讨论,还带点幽默,显示出学者间的轻松互动。 后来陈垣在课堂推荐胡适的《中国哲学史大纲》,说书分析先秦诸子好,但加评语:胡适善破不善立,读时要带怀疑。胡适听到后,回击说陈垣校书像法官,若他写错一字,怕被判死刑。这俩人就这样互怼,但关系更近了。 1948年底,胡适要离开北平,去陈垣家告别。陈垣劝他留,说学问不问政治,何必走。胡适摇头,说怕自由无处容身。陈垣赠他一本《通鉴胡注表微》,题字留念,书名暗合两人姓。胡适说这书是胡陈会盟的证。 陈垣的学术贡献主要在史学考据上,他的研究方法影响后世,比如对元史和宗教史的梳理,让人看到历史细节的重要性。他在北京师范大学当校长时,继续教书,强调实证精神,避免空谈。 胡适的贡献在哲学和文化改革,他用白话写史,打破旧框架,让哲学史更现代。他的自由主义观点,在当时社会动荡中,引导很多人思考个人与社会的平衡。 两人交往中,体现出民国学者风范:互相尊重,又不乏争论。这不只个人事,还反映时代变迁,从文言到白话,从传统到现代。 陈垣晚年留在北京,专注史学,1971年去世。胡适去台湾,继续学术,1962年逝世。他们的故事提醒我们,学术友情能跨越分歧。 陈垣早年反帝经历,让他学术更有现实感。他创办的报刊,用图文并茂方式揭露侵略,这在当时挺大胆。后来转学术,不是逃避,而是深入历史找答案。他的书如《元也里可温考》,考证基督教在中国的传播,资料翔实。 胡适留学时,从农艺转哲学,显示他求知广。他回国推动白话文,不是一时兴起,而是看到文言障碍大众教育。他的《中国哲学史大纲》,虽只上卷,但方法新,用实验主义审视古籍。

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)

用户17xxx25

大流氓胡,还大文豪呢,小编认错爹了。