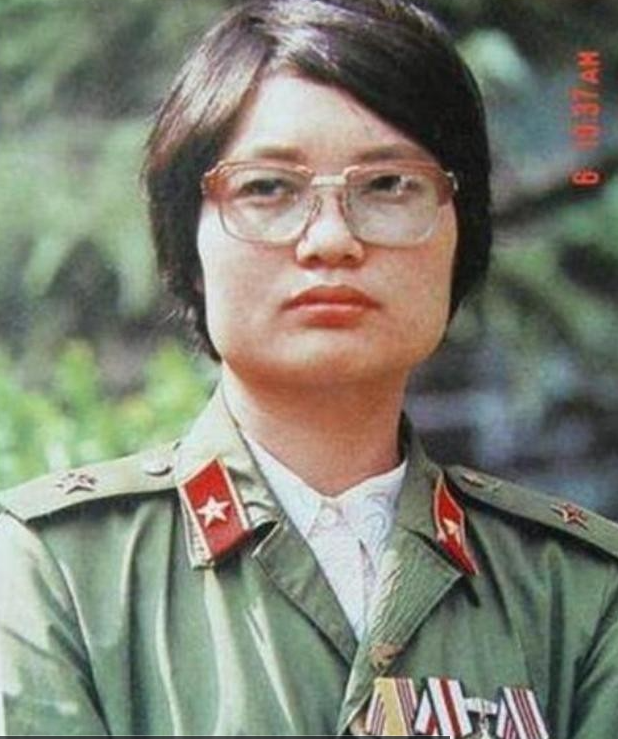

1986年4月,23岁女医护刘亚玲以请假回家探亲为由,偷偷跑到老山前线救治伤员战士,探亲假快到期时,她却给医院写信说不回去了,医院以党性要求她回去,谁料,刘亚玲却说:“无论如何,都坚决不回去,除非抬我尸体回去!”

那年春天,云南边境的硝烟还没散尽,西安某部队医院的年轻护士刘亚玲捏着调职申请书,手指头在纸面上来回摩挲。

这已经是她第三次申请去老山前线了,可每次都被领导用"女同志上前线不合适"给挡回来,23岁的姑娘心里跟猫抓似的难受,每天听着广播里播报的战场消息,瞅着医院门口贴着的大红光荣榜,总觉得自己该往更需要的地方去。

医院领导看着这个倔脾气的姑娘直摇头,人家护士都抢着往安稳的后方调,这丫头倒好,整天追着要往枪林弹雨里钻。

可规定就是规定,女同志上前线得按程序来,刘亚玲眼睛骨碌一转,转头递了张探亲假条。

领导瞅着白纸黑字的请假事由写得明明白白,大笔一挥就批了——谁成想这丫头揣着假条扭头就往南边跑。

前线的景象让城里来的姑娘倒抽凉气,临时搭建的猫耳洞里,卫生员们忙得脚不沾地,炮弹炸出来的土坑当手术台,纱布绷带都得省着用。刘亚玲把背包往地上一撂,挽起袖子就开始干活。

给伤员清创换药,背着药箱在战壕里穿梭,哪还顾得上什么姑娘家的矜持,战士们开始管她叫"铁娘子",说这女卫生员比男兵还扛造。

有天晌午,担架队抬进来个血葫芦似的伤员,这人叫徐良,大腿上挨了枪子儿,子弹不偏不倚打穿动脉血管,血水跟喷泉似的往外冒。

要搁平时,这种伤得马上送手术室,可眼下别说手术室了,连个正经止血钳都找不着。

刘亚玲跪在泥地上,两手死死压住伤口,胳膊肘都绷得发颤,眼瞅着血水顺着指缝往外渗,她扯着嗓子喊人找绷带,纱布缠了七八层还是止不住。

往后方医院送伤员的路能颠碎人骨头,吉普车在炮弹坑里蹦跶,刘亚玲一手举着输液袋,一手还得护着伤员脑袋。

三十多里山路,愣是让她蹲成了铁板桥,等把徐良送进手术室,这姑娘两条腿都打不了弯,瘫在走廊长椅上直喘粗气。

后来听说徐良捡回条命,她蹲在炊事班灶台边上扒饭,眼泪珠子吧嗒吧嗒往碗里掉。

前线的日子过得像打仗,刘亚玲倒像是鱼儿入了水,炮弹在头顶飞的时候,她猫着腰给伤员打针;雨水灌进猫耳洞的时候,她拿身子挡着药箱。

有回遇上敌人偷袭,这姑娘抄起急救包就往火线上冲,被指导员拽着后脖领子拎回来,问她怕不怕,她抹把脸说:"怕啥?我少救个人才害怕。"

医院领导听说这丫头在前线玩命,气得拍桌子瞪眼,连着发三封电报催她回来,刘亚玲回信就八个字:"要回连人带尸一块回。"

领导没辙,只能往上报情况,没想到上级反倒给记了功,还正式把她调进前线医疗队,授奖那天,师长指着她跟大伙儿说:"这丫头片子,比咱们爷们儿还虎!"

要说刘亚玲最得意的,还是战士们送她的外号,有人叫她"活菩萨",有人说她是"南丁格尔转世"。

有回文工团来慰问,把她救人的事儿编成快板,唱得阵地上嗷嗷叫好,但刘亚玲自己倒挺实在,跟采访的记者说:"啥菩萨不菩萨的,能多救几个兄弟比啥都强。"

日子久了,前线的卫生条件到底撑不住,刘亚玲身上长满湿疹,手指头被药水泡得脱皮。

有天给伤员换药,眼前一黑栽倒在地,醒过来发现自己躺在病床上,急得扯了输液管就要下地。

医生拿她没辙,只能每天往她兜里塞葡萄糖片,这姑娘揣着糖块继续满战壕跑,见着伤员就掰半块塞人嘴里。

仗打到后来,刘亚玲成了前线的活招牌,新来的卫生员都跟着她学战场急救,连炊事班熬汤都记得给她留碗稠的。

有回军区首长来视察,看见她蹲在战壕里给伤员喂饭,当场红了眼圈,后来《解放军报》登她的事迹,标题写得敞亮:"战地白玫瑰,铁血绽芳华"。

等到撤军那天,战士们自发给她整了个欢送会,炮弹壳做的花瓶里插着野山茶,钢盔倒扣过来当板凳坐。

刘亚玲捧着战友们凑的搪瓷缸子,里头泡着缴获的咖啡粉,喝到嘴里苦得直咧嘴,心里却甜得发胀。

后来这姑娘真把后半辈子都交给了部队医院,退休那天还跟年轻人念叨:"当年在前线......"

要说刘亚玲这辈子最得意的,还得是那个被战火淬炼过的称号——老山阵地的南丁格尔,不过老百姓说得更实在:哪有什么天生的英雄,不过是普通人咬着牙硬扛。