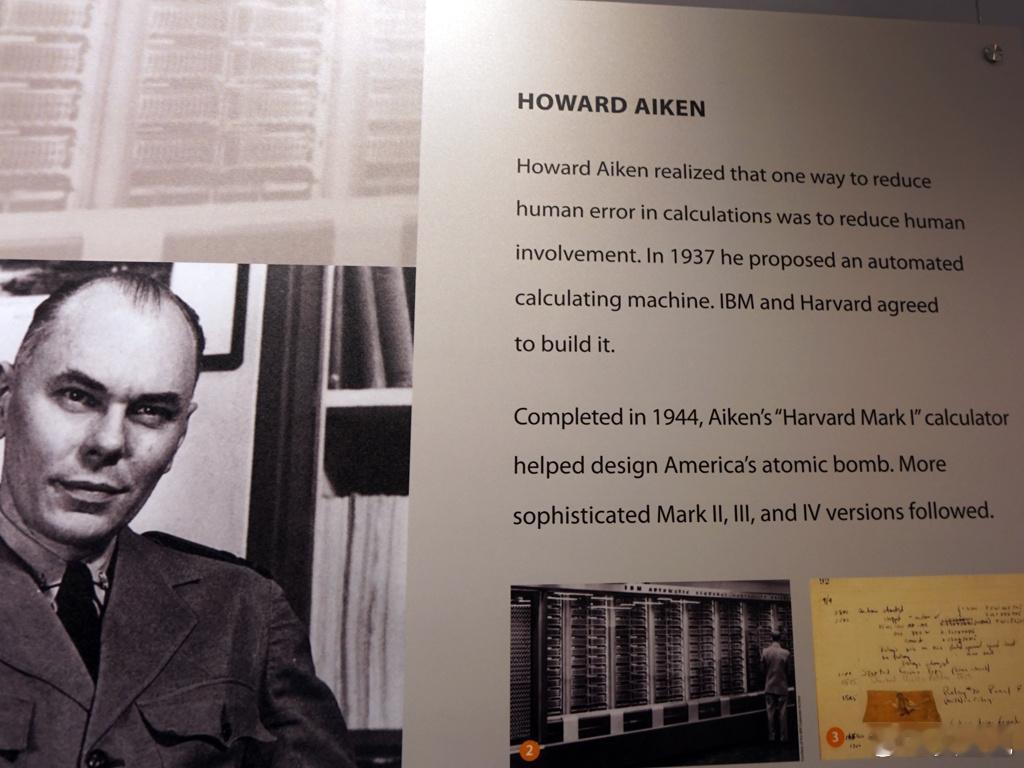

1944年8月7日,IBM 一部龐然巨獸——Automatic Sequence Controlled Calculator(ASCC) 完成重生,被正式移交給哈佛大學。從那一刻起,它就擁有了一個響亮的新名字——哈佛 Mark I。

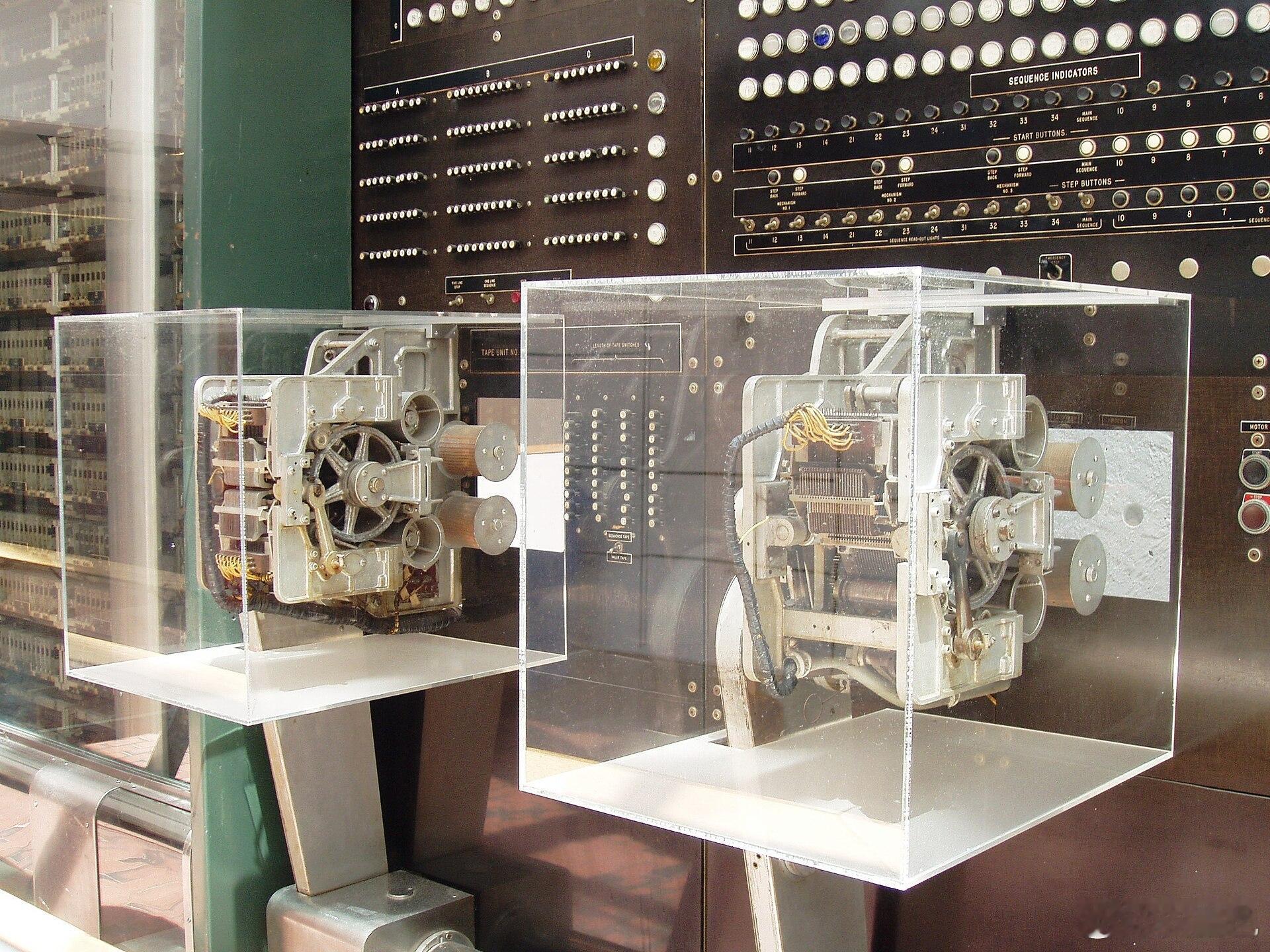

這部機器不是科幻小說裡的幻象,而是現實中驚人的真實。

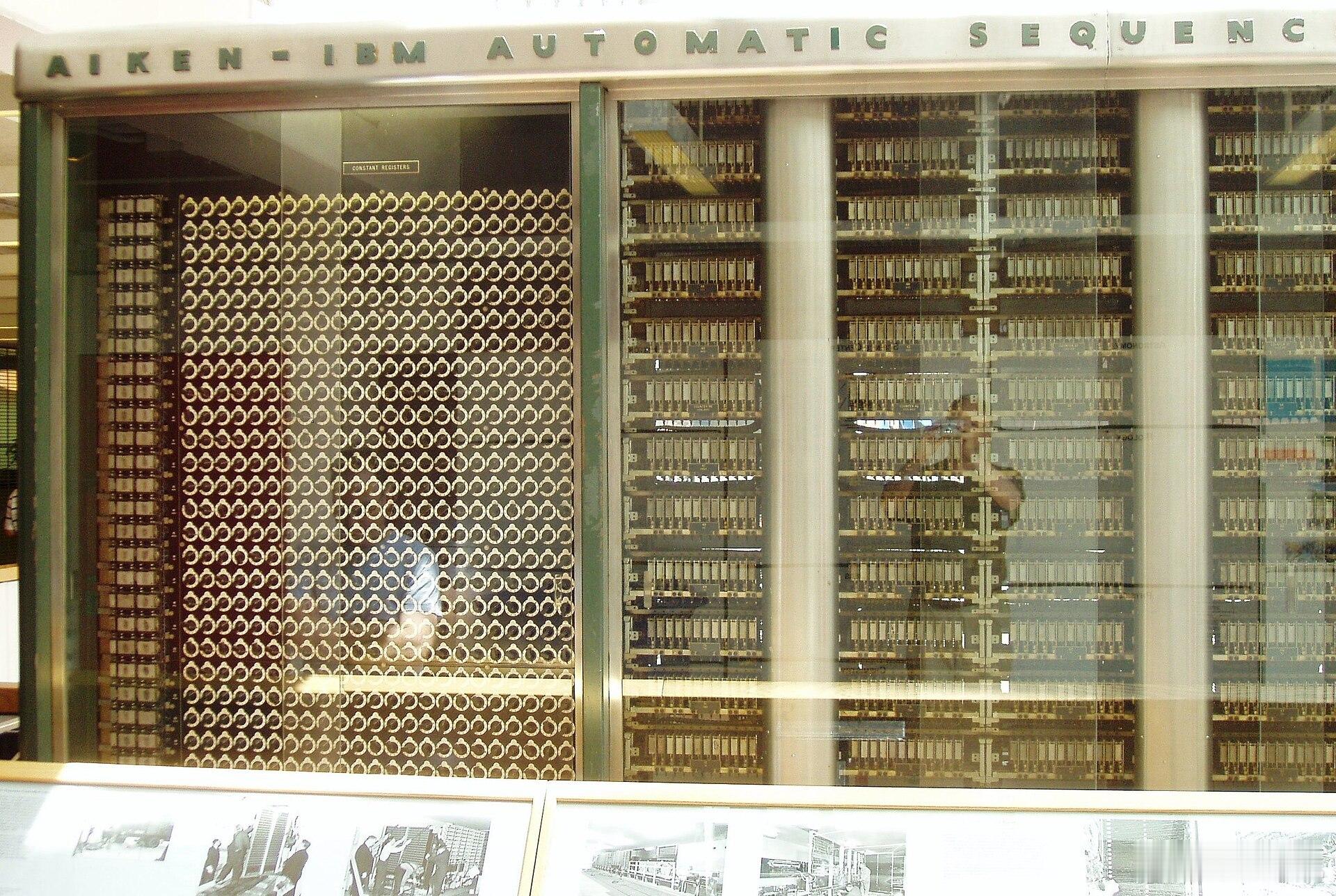

它 長約51英尺,高約8英尺,重達5噸,內部擁有約 76萬到77.5萬個元件、幾千個繼電器,縱橫五百英里的電線交織其中 。它打著節奏邏輯的節拍,像是數千台老式打卡時鐘的合奏。

當天的場景,就像一場儀式,也是一場秀:

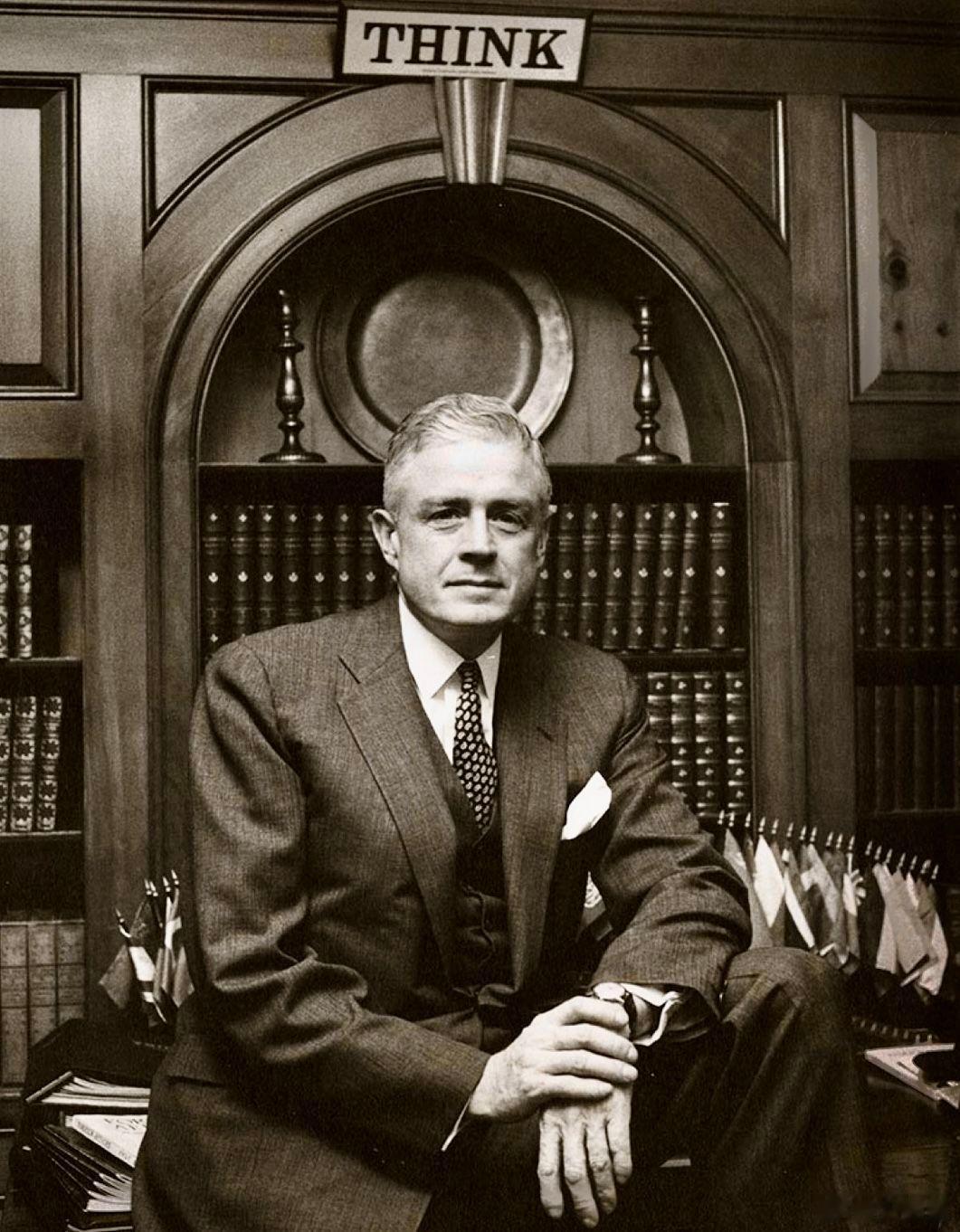

Aiken 帶著研發團隊、IBM 總裁 Thomas J. Watson 屈就出席,但傳聞當天 Watson 心裡早已翻山越海——因為他覺得 Aiken 把榮耀全算到自己頭上,IBM 的付出被壓低了。然而真正的矛盾,在蒸汽與電機吱嘎聲中被壓住,最終成了一位強者掩飾下的微微皺眉 。

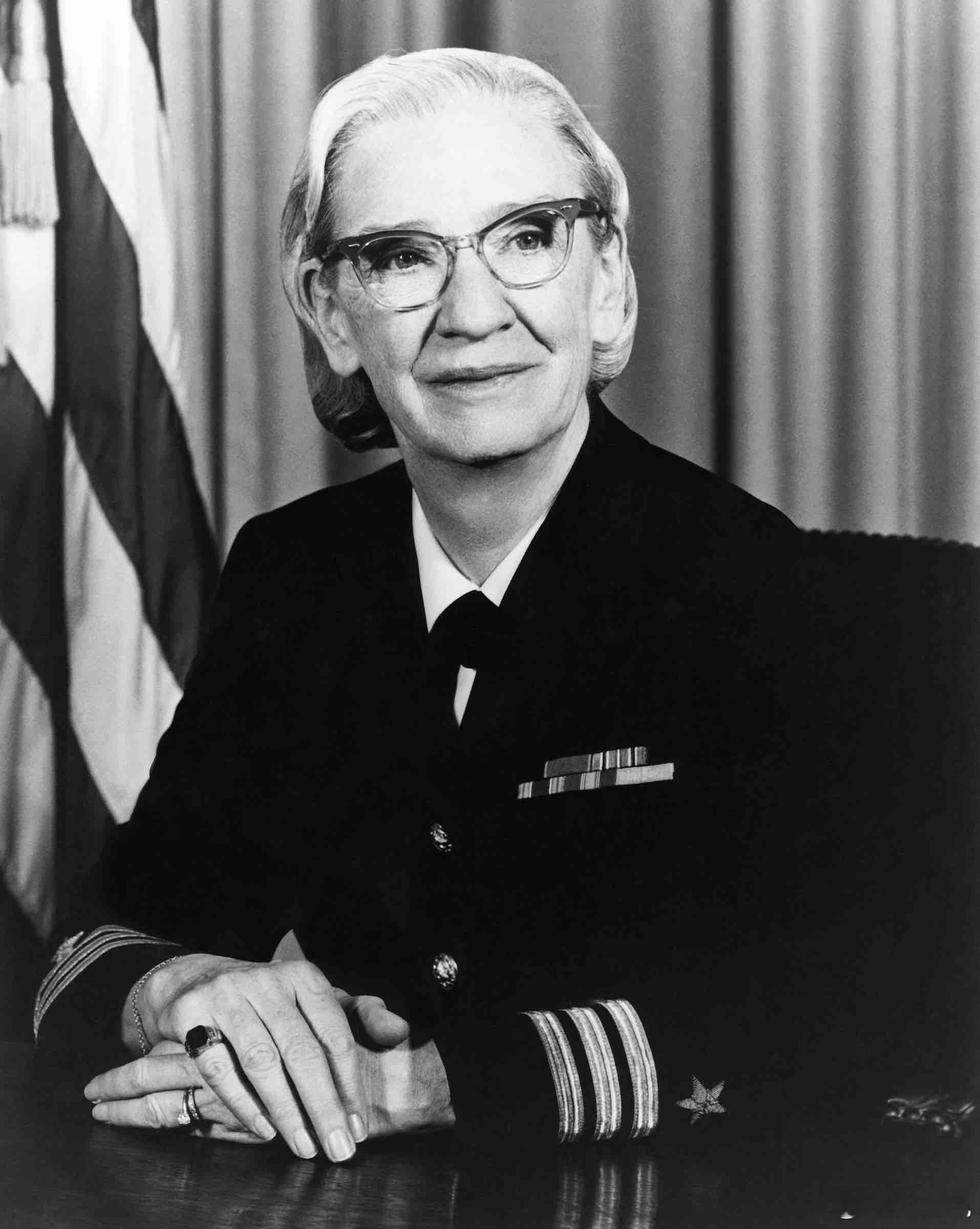

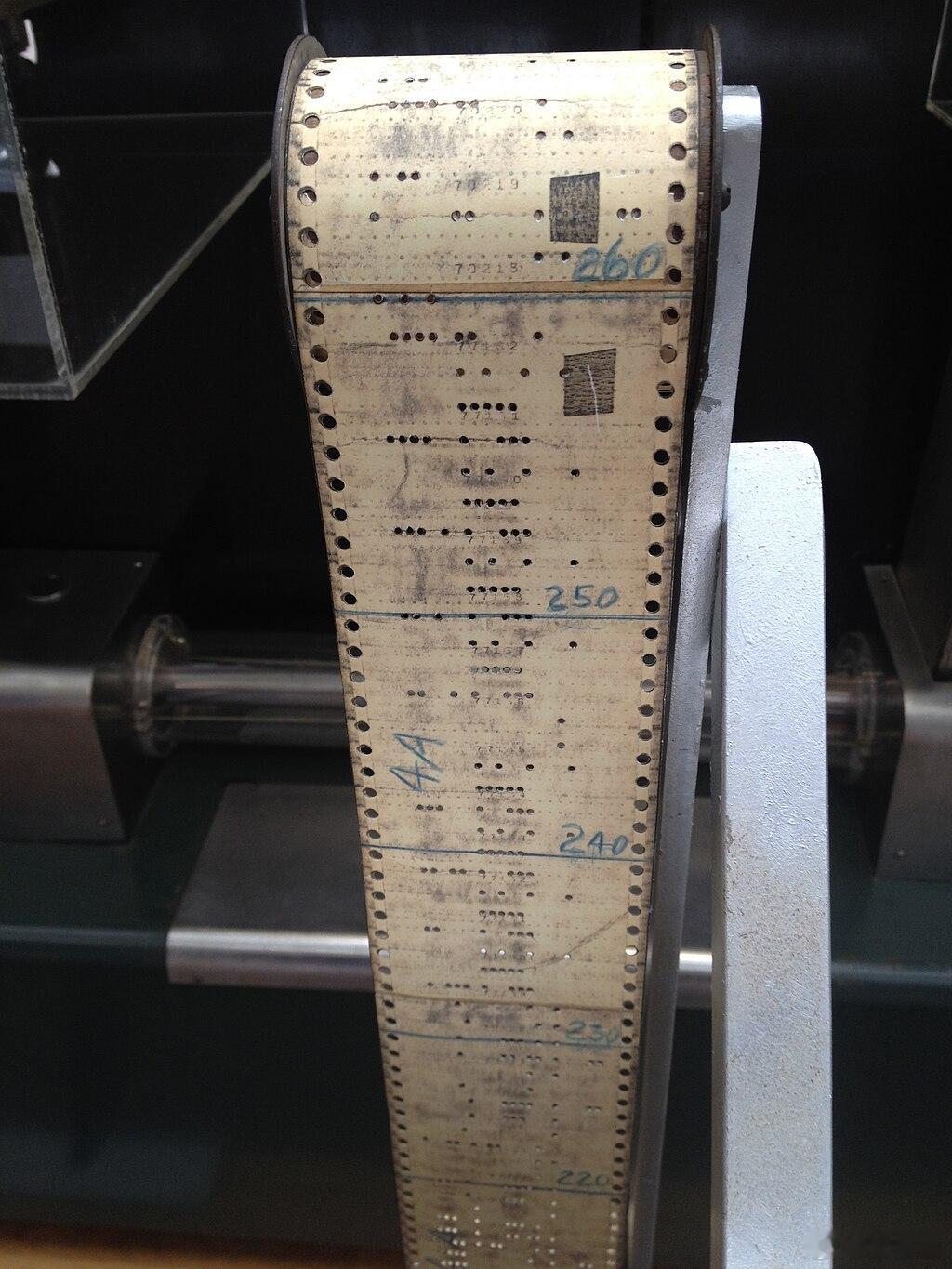

那一刻,長長的紙帶、打孔卡片與旋轉齒輪開始「唱歌」,Grace Hopper 和其他計算先驅開始編排指令,這台機器 正式成為第一張“全天候可運行”的機電計算平台,助力二戰末期海軍彈道數據計算,甚至支援曼哈頓計劃的模擬計算 。

它不是最快,也不是最先,但它的意義,比速度更重要:

Mark I 的出現,展示了「程式控制計算」是真實可行的現實圖景;

它開了先河,讓 Grace Hopper(美國海軍准將及計算機科學家) 和她的後輩們開始思考「指令作為資料」的概念,就箭步走向後來的高級語言、編譯器與電腦系統設計;

雖然不如 ENIAC、Z3 等全電子計算機速度快,它卻以機械節拍一步步敲打出未來的輪廓 。

1944年8月7日,是一部機器被命名的日子;

也是計算理念被揭幕的瞬間;

更是人類邁向「算力文明」的起點之一。

那不是光與電的狂舞,而是機械和人類思想共鳴的一聲低吼。

——寫給所有站在時代轉折口上,渴望創造屬於自己引擎的人。

願我們都能像當年的 Mark I 一樣,被「揭幕」、被看見,更被賦能去驅動未來。

安豐邑學歷史[超话] 歷史片段 安大叔碎碎唸