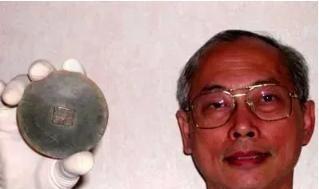

1994年,外国一男子意外无意间在土地里挖出了一块圆形金属牌,上面刻着6个中国字,多年后,男子以150美元的价格将这个块金属牌卖给了一位大学教授,没曾想,教授在无意间竟发现了这块金牌藏着足以改变世界的惊天秘密! 1994年夏天,在美国北卡罗来纳州西部一个偏僻小镇上,约翰在教堂附近的坟地附近挖土时,无意中铲出一块圆形的铜牌。牌子不大,直径也就七厘米左右,表面有点绿锈,上面刻着六个汉字“大明宣德委锡”。约翰当时也没多想,就觉得是个古董玩意儿,随手捡起来带回家。 约翰把牌子搁在家里好几年,偶尔拿出来看看,但那些字他认不出来,也没当回事。日子一天天过去,他的生活还是老样子,工作、家庭,忙得脚不沾地。直到十二年后,2006年,他老婆在收拾东西时又翻出这玩意儿,约翰心想,不如上网问问行家吧。他拍了照片发到古董收藏论坛上,求人帮忙鉴定。没想到,这事儿很快就传开了,有人回复说这可能是明朝的东西,值点钱,但更多人是好奇它的来历。很快,一个叫李兆良的华裔教授联系上他。李兆良那时是德克萨斯大学的研究员,本行是生物化学,但对历史特别感兴趣,尤其是中国古代航海。他主动提出免费帮忙看看。 李兆良收到牌子后,仔细检查起来。牌子材质是铜锌合金,典型的明代工艺,字迹清晰,中间有个小方框。那些字“大明宣德委锡”,其中“委锡”其实是“委赐”的意思,古时候“锡”通“赐”,这是明宣宗宣德年间铸造的官牌,用来赏赐给外国使者或部落首领的信物。宣德年间是1426到1435年,正好赶上郑和最后一次下西洋的尾巴。郑和船队那时候规模庞大,船只上百,船员两万多,带着皇帝的诏书和礼物,四处宣扬国威。官方记录说他们最远到非洲东岸,但李兆良一看这牌子出土的地方,就觉得不对劲——北卡罗来纳州在内陆,离东海岸几百公里,怎么会有明朝的东西跑到这儿? 他开始深挖。明朝有严格的回收制度,新皇帝上台后,旧牌子都要熔掉重铸,宣德时期的实物现在极少见。更奇怪的是,牌子出土地点附近是切罗基印第安部落的传统活动区,早年华人移民很少,不可能带这么贵重的宫廷物品过来。李兆良推测,这牌子很可能就是郑和船队带过去的。郑和第七次下西洋在1431到1433年,船队装备先进,有罗盘、星盘,能利用季风远航。或许有分队偏离路线,跨过太平洋或绕过好望角,抵达美洲东岸。然后,通过部落贸易或遗失,牌子流传到内陆。 约翰听说这些,觉得太不可思议,但还是同意以150美元的价格卖给李兆良。他想知道更多细节。李兆良买下后,没停手,继续研究。他对比了印第安部落的文化,发现不少重合点。比如,切罗基人的旗帜上有七颗星,排列像北斗七星,这在明朝是皇帝的象征。他们的陶器形状,三足鼎式,跟中国南方窑口的产品很像。甚至语言里有些词发音接近,比如他们说瓷土叫“unaker”,听起来像粤语的“uk-nake”。这些不是巧合,李兆良认为,是郑和船队传过去的知识和技术。 再看历史背景,明成祖朱棣派郑和下西洋,本意是拓展贸易和外交,船队带了丝绸、瓷器、茶叶,换回香料、宝石。船只巨大,主船长达130米,能抗风暴。郑和航行记录虽说止于非洲,但很多日志在后来战乱中丢失了。现存资料没提美洲,可不代表没去过。李兆良查了元素分析,牌子锌含量匹配宣德时代配方,不是现代假货。附近还出土过其他亚洲风格的遗物,如玉石饰品、青铜碎片,年代测定在十五世纪左右。这堆证据叠加起来,让人不得不思考:中国人是不是比哥伦布早60年就到美洲了?哥伦布1492年才登陆西印度群岛,而郑和1430年左右可能已探访东海岸。 李兆良把这些写成书,《宣德金牌启示录:明代开拓美洲》,2013年出版。他还扩展到《坤舆万国全图》,那是1602年利玛窦绘制的世界地图,但他认为核心部分来自郑和时代的测绘。地图上美洲轮廓精确,欧洲人那时还没去过,怎么画得出来?很可能中国人早绘好,传给欧洲。这样的观点一出,学界炸锅了。传统历史说郑和没跨过印度洋,可李兆良用实物和文化比对反驳,强调牌子来源只能是船队,因为本地没条件拥有。 当然,反对声也不少。有些历史学家说,单凭一块牌子就推翻哥伦布的地位,太草率。郑和航线有明文记录,没提美洲,可能是伪造或巧合。李兆良不服,他参加会议,列数据,考察遗址,收集更多样本。附近河流叫“Santee”,听起来像“三体”,或许是船队留下的痕迹。部落的历法用北斗定位,跟中国传统一致。这些细节虽小,却连成链条。 这个发现的意义不光是争谁先谁后。它提醒我们,历史不是铁板一块,总有空白等着填补。中国古代航海技术领先世界,郑和船队的影响可能远超想象。想想看,如果中国人早到美洲,那文化交流、贸易格局会怎么变?印第安人从亚洲学到陶艺、天文,或许改变了他们的生活方式。李兆良的努力,让人看到普通物件背后的故事,一个铜牌,就能撬动对过去的认知。