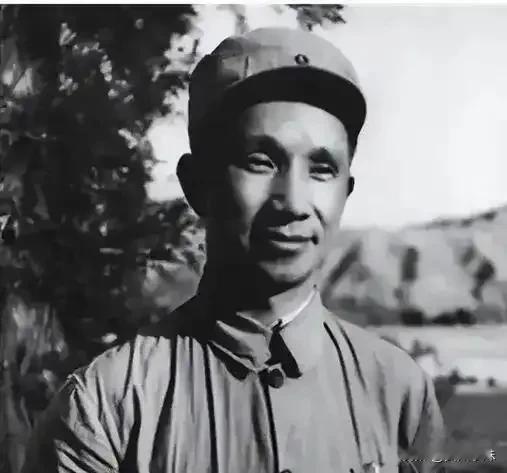

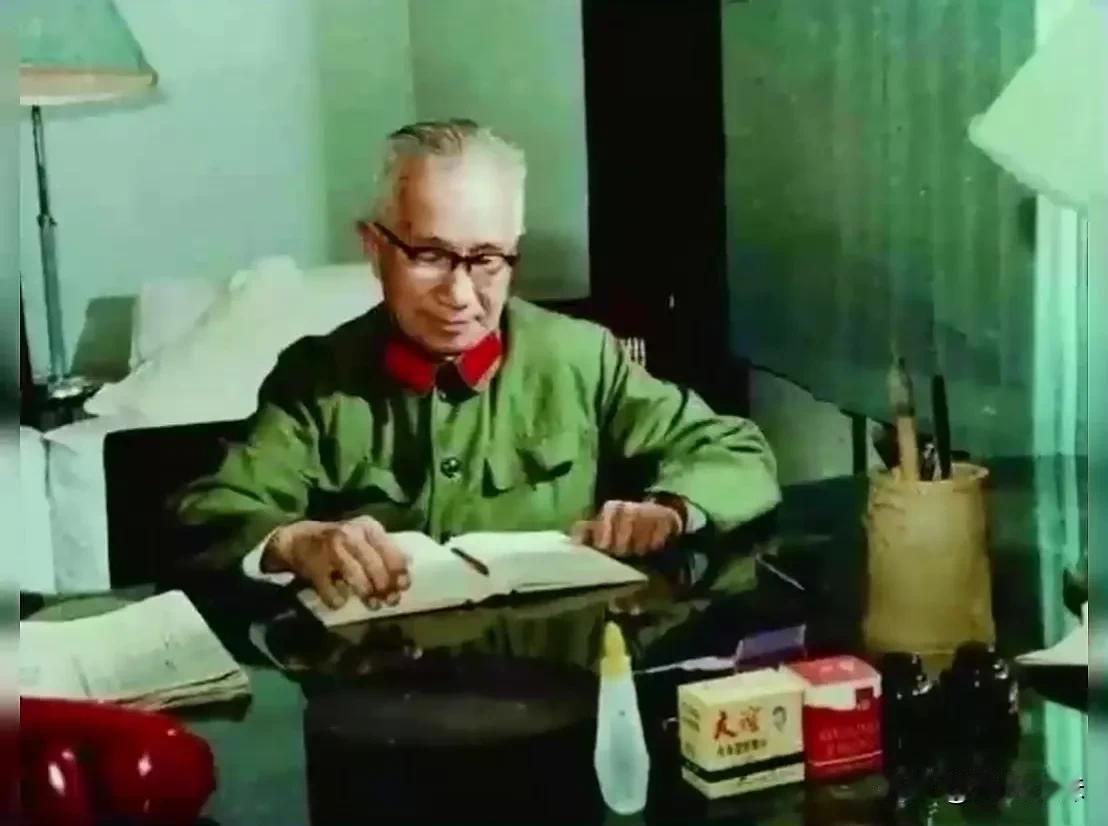

1977年,北京。粟裕刚刚吃完午饭,突然听到随员报告:“有个江西来的老同志叫陈兴发,说要见您。”粟裕一愣,筷子掉在了地上,他猛地站起来:“你说谁?” 随员重复一遍,粟裕愣住了,嘴唇哆嗦着:“他不是……死了吗?”四十二年前,他亲眼看着陈兴发中弹倒下,浑身是血,他为他痛哭,为他写悼词,他怎么会突然活着站在自己面前? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1977年,北京,开国大将粟裕的家中来了一位令他难以置信的客人。 来人是位老者,面容饱经风霜,最引人注目的是左边深陷的眼窝,一开口带着浓重的江西口音。 粟裕的手还僵在半空,指尖沾着刚才掉在地上的米粒。他盯着门口那个佝偻的身影,左边空荡荡的眼窝像个黑洞,却让他想起四十二年前那张年轻的脸——那时陈兴发才二十出头,眼里总闪着光,扛着步枪跑起来比山鹿还快。 “粟……粟司令?”老者的声音发颤,右手下意识摸向左边的眼窝,那里覆盖着一层薄疤,“我是陈兴发啊。” 粟裕往前挪了两步,膝盖突然一软,差点栽倒。随员赶紧扶住他,他却摆摆手,声音哑得像被砂纸磨过:“你的眼睛……” “瞎了。”陈兴发笑了笑,那笑容里带着点苦,“当年那颗子弹,没打中心脏,倒把眼睛打穿了。” 1935年的闽浙赣山区,至今还在粟裕的梦里淌血。那天他们被国民党军追得紧,陈兴发是警卫员,为了掩护他突围,抱着炸药包冲向敌人的火力点。粟裕回头时,正看见他被流弹击中,像片叶子似的倒在血泊里,炸药包滚到一边,没来得及拉弦。 “我以为你……”粟裕的话堵在喉咙里,眼眶突然热了。他记得自己突围后,在山坳里哭了很久,还在日记里写“兴发同志为革命牺牲,年仅23岁”,那篇悼词后来念给战友听时,所有人都红了眼。 “是山下的王大娘救了我。”陈兴发坐在椅子上,接过粟裕递来的热茶,手指粗糙得像老树皮,“她把我拖进山洞,用草药糊伤口,我昏迷了七天七夜,醒过来就剩一只眼了。” 他顿了顿,喝了口茶:“后来打听你们的消息,都说队伍走远了,我这身子骨也跟不上。王大娘让我留在村里,娶了媳妇,生了娃,就这么过了一辈子。” 粟裕看着他空荡荡的眼窝,突然想起陈兴发以前总爱说“等革命胜利了,我要回家种两亩地,养一群鸡”。现在他真的种了一辈子地,只是少了一只看庄稼的眼睛。 “为啥现在才来找我?”粟裕问,声音里带着点埋怨,又有点心疼。 “前阵子村里广播说,您在北京。”陈兴发从怀里掏出个布包,层层打开,里面是块褪色的红布条,“这是当年您给我的红袖章,我一直揣着。想着来看看您,也让您知道,我没给红军丢脸。” 红布条上还留着弹孔的痕迹,粟裕捏在手里,像捏着块烙铁。他想起这红袖章是长征前发的,陈兴发总说要戴着它打回江西老家,现在老家回了,他却花了四十二年才找到自己。 “没丢脸。”粟裕的手在发抖,“你活着,就是最大的脸面。” 那天下午,两个老人坐在院子里,说了很多话。陈兴发讲他怎么用一只眼犁地,怎么教儿子认红军的五角星;粟裕讲这些年的仗,讲那些牺牲的战友,讲到动情处,两人都红了眼。 傍晚时,陈兴发要走,说村里的牛还等着喂。粟裕拉着他的手不放:“住下,明天我带你去天安门,看看咱们用命护着的新中国。” 陈兴发摸着左边的眼窝,笑了:“好,看看。当年在山洞里,我就想着,总有一天能看见天亮。” 第二天,天安门广场的太阳很亮。陈兴发站在纪念碑前,用仅剩的右眼望着上面的字,突然敬了个不标准的军礼,动作有些僵硬,却格外郑重。 粟裕站在他身边,看着这个他以为早已牺牲的战友,突然明白:有些战友,没写在烈士名录里,却把命融进了这片土地。他们或许默默无闻,却用活着的每一天,续写着当年没打完的仗。 信息来源:据《粟裕回忆录》《闽浙赣苏区革命史料》等整理