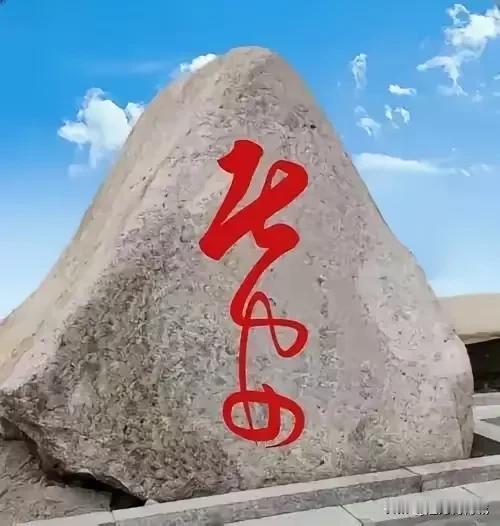

明朝中期,江西有个寺庙以“求子灵验”闻名,妇人只需在“子孙堂”独住一宿,十有八九能怀孕。后来,新上任的知县察觉不对劲,安排两个烟花女子前去试探,才发现求子是精心设计骗局。 那知县姓王,是个三十出头的举人出身,脸上总带着股没被官场磨平的较真劲儿。到任头个月,就听衙役们闲聊,说城外宝光寺的子孙堂神了,邻县有个寡妇去住了一夜,半年后果真抱了娃。王知县当时正翻着户籍册,笔尖在“溺女婴案”上顿了顿——这地界连年饥荒,家家户户把生儿子当救命稻草,哪来那么多“灵验”? 他没声张,托人从城里的秦楼楚馆请了两个女子。一个叫翠烟,眼角有颗痣,说话时总带着三分笑;另一个叫晚晴,性子闷,手里总捻着块帕子。王知县给了她们十两银子,只说:“去子孙堂住一夜,看看墙角砖缝里,有没有不对劲的地方。” 进寺那天,老方丈亲自迎出来,白胡子飘到胸口,双手合十:“阿弥陀佛,两位女施主放心,子孙堂有佛祖庇佑,保管得偿所愿。” 堂屋不大,摆着尊送子观音像,香炉里插着三炷香,烟慢悠悠往上飘。墙角堆着些干草,地上铺着层新换的稻草,闻着有股太阳味。 翠烟故意往观音像前拜了拜,眼睛却瞟着墙角。晚晴则蹲下来系鞋带,手指悄悄摸了摸稻草底下的地面——是软的,像铺了层松土。 入夜后,寺里敲过三更,周遭静得能听见老鼠跑。翠烟正想闭眼,忽然听见墙根传来“窸窸窣窣”的声响,像有人用指甲抠砖头。她赶紧捅了捅晚晴,两人屏住气,借着月光往墙角看——那块刻着莲花纹的青砖,正慢慢往外挪,露出个黑漆漆的洞口。 一只手先伸了出来,指甲缝里全是泥,接着是个脑袋,裹着件灰布僧衣,眉眼藏在阴影里。那人爬出来时带起阵土腥味,手里还攥着个小布包,打开一看,是几块糕点,还有个小瓷瓶,里面不知装着什么药粉。 “两位女施主别慌。” 那人声音压得极低,像怕惊着什么,“吃了这糕点,保管能怀上。” 翠烟假装害怕,往后缩了缩,晚晴却突然笑了,从怀里掏出个银簪子,抵在那人脖子上:“师父深夜钻墙洞,是给佛祖送点心吗?” 那人瞬间瘫在地上,嘴里直念佛号。翠烟这才看清,他耳后有颗痦子,白天在伙房里见过,是负责烧火的和尚。 第二天一早,王知县带着衙役闯进寺里时,老方丈还在佛堂里敲木鱼。衙役们在子孙堂的墙角掘开,竟挖出条直通后山禅房的地道,里面堆着十几套男人的衣服,还有一摞记着名字的小册子——哪户人家给了多少香火钱,哪晚安排了哪个和尚“入堂”,记得清清楚楚。 审案子那天,大堂外挤满了人。烧火和尚先招了,说每次都是方丈挑好时辰,让他们换上俗家衣服,从地道钻进子孙堂,完事再原路返回。那些“灵验”的妇人,要么是丈夫偷偷给了钱,要么是被蒙在鼓里,只当真是佛祖显灵。 有个拄着拐杖的老太太挤到堂前,哭着说自己儿媳妇去了三次,花光了家里最后两担米,至今肚子也没动静。人群里炸开了锅,有人骂和尚黑心,有人捶胸顿足——那些年为了求子,谁家没把过冬的棉袄当了换香火钱? 王知县把老方丈押下去时,那老头突然仰天长笑:“世人求子,求的哪是孩子?是求个念想!我不骗他们,他们也要去求神拜佛,与其让钱落进旁人兜里,不如我替佛祖收着!” 这话像根刺,扎得围观的人半天说不出话。是啊,那年头的女人,生不出儿子就抬不起头,男人没儿子,死了都没人摔盆。宝光寺的骗局能撑这么久,哪是和尚们手段多高明,不过是抓住了人心最软的那块——对“圆满”的执念,有时能让人甘愿跳进自己挖的坑。 后来寺里的和尚被发配充军,子孙堂拆了,地基上种了片桃树。每到春天,粉嘟嘟的花能开半条街。翠烟和晚晴拿了银子,一个赎了身嫁了个货郎,一个去了苏州,听说开了家绣坊。 王知县在任上待了五年,临走前让人在桃树下立了块碑,没刻字,就光溜溜一块石头。有人问他啥意思,他说:“这世上的骗局,多半是自己骗自己。碑上写字,反倒提醒人记着那些糟心事,不如让花盖住,看着舒坦。” 这事儿后来被写进了地方志,字里行间都是“妖僧惑众”“知县英明”。可没人提那些求子的妇人,她们中有人后来真生了孩子,逢年过节还去桃树底下烧炷香;有人一辈子没怀上,临终前还念叨着“佛祖会原谅我的”。 人心这东西,有时比骗局更复杂。你说它愚昧吧,它能靠着点念想熬过大灾大难;你说它清醒吧,它又能心甘情愿被几句谎话哄得团团转。那片桃树林,年年花开得热闹,倒像是替所有人,把那些说不清楚的悲欢,都藏进了花瓣里。