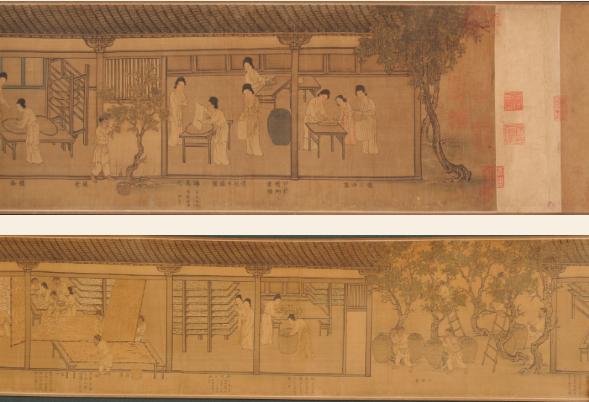

中国南宋时期最先进的织布机,有记载表明,当时的织布机已经相当复杂,具有1800多个活动构件。这些构件的制造和装配需要高超的技术和精细的工艺,其中有些技术甚至在现代化织布机上也无法达到,但实际上这些织布机效率并不高,第一次工业革命西方就是从纺织行业开始改进的。 泉州海外交通史博物馆的库房里,一架南宋织机的残骸静静躺在恒温柜中。1800多个黄铜构件在射灯下泛着幽光,其中最精巧的当属那个能同时控制十二根经线的花楼提综装置——这个设计让织工能织出比头发丝还细的暗纹,却在七百年后让英国工程师们惊叹不已。 这些构件的制造藏着当时的顶级机密。杭州官营织造局的档案记载,每个铜综片都要经过三十七道工序:先由钱塘江畔的铜匠用失蜡法铸造毛坯,再由苏州匠人用锉刀手工修整出0.1毫米级的误差,最后送往婺州进行淬火处理。最绝的是那些嵌在综片上的翡翠轴承,工匠们发现这种玉石能减少织梭摩擦时的静电,这个发现比西方同类研究早了六百年。 织机的核心动力来自织工的双脚。根据南宋《蚕织图》的复原研究,熟练织工每分钟要踩动踏板八十余次,同时双手配合抛梭、打纬、剪线等动作。这种高强度劳动催生出独特的生理特征:临安城里的老织工普遍小腿粗壮,右手食指比左手短半指——这是常年抛梭留下的印记。但即便如此,一台织机每天最多只能产出三丈素绢,若要织出带复杂花纹的锦缎,产量还要减半。 与南宋织机的精巧形成鲜明对比的,是同时期欧洲织机的笨拙。13世纪佛罗伦萨的织机只有两百多个构件,主要靠水力驱动。但这种"落后"反而埋下了变革的种子:英国曼彻斯特的档案显示,1733年约翰·凯发明飞梭时,正是借鉴了水车传动中的齿轮原理。这个用胡桃木制成的简单装置,让织布效率突然提升了四倍,直接引发了棉纺织业的革命。 南宋织机的技术巅峰出现在宁宗年间。1215年,成都织锦院造出了一台能织出二十四色渐变锦的提花机,其花楼高达两米,需要两人配合操作。织工们发现,当综片数量超过某个临界值时,铜构件间的摩擦会导致织机频繁卡顿。这个物理限制像道无形的墙,挡住了技术突破的可能。而此时欧洲的织机正走向另一个方向:他们开始用铁代替铜,用蒸汽代替人力,用标准化零件代替手工定制。 泉州出土的南宋海船残骸中,考古学家发现了成捆的蜀锦。这些远销东南亚的丝绸,其经纬密度能达到每厘米120根,比同时期威尼斯的织物精细两倍。但当17世纪荷兰东印度公司的商船抵达广州时,他们带来的新式织机已经能实现自动化换梭。更耐人寻味的是,这些机器的核心部件上,隐约可见与南宋花楼相似的榫卯结构——或许某个欧洲工匠曾拆解过沉船中的中国织机残片。 站在现代无梭织机前,看着每分钟千次的喷气织梭,很难想象七百年前那些需要十二人协同操作的庞然大物。南宋织机的1800个构件,每个都凝结着匠人的智慧,却也成了技术迭代的枷锁。当欧洲人开始用数学计算织物密度,用机械替代手工时,中国的织工仍在用祖传的口诀调整综片高度。那些散落在历史尘埃中的铜构件,最终在工业革命的轰鸣声中,化作博物馆玻璃柜里的沉默见证。