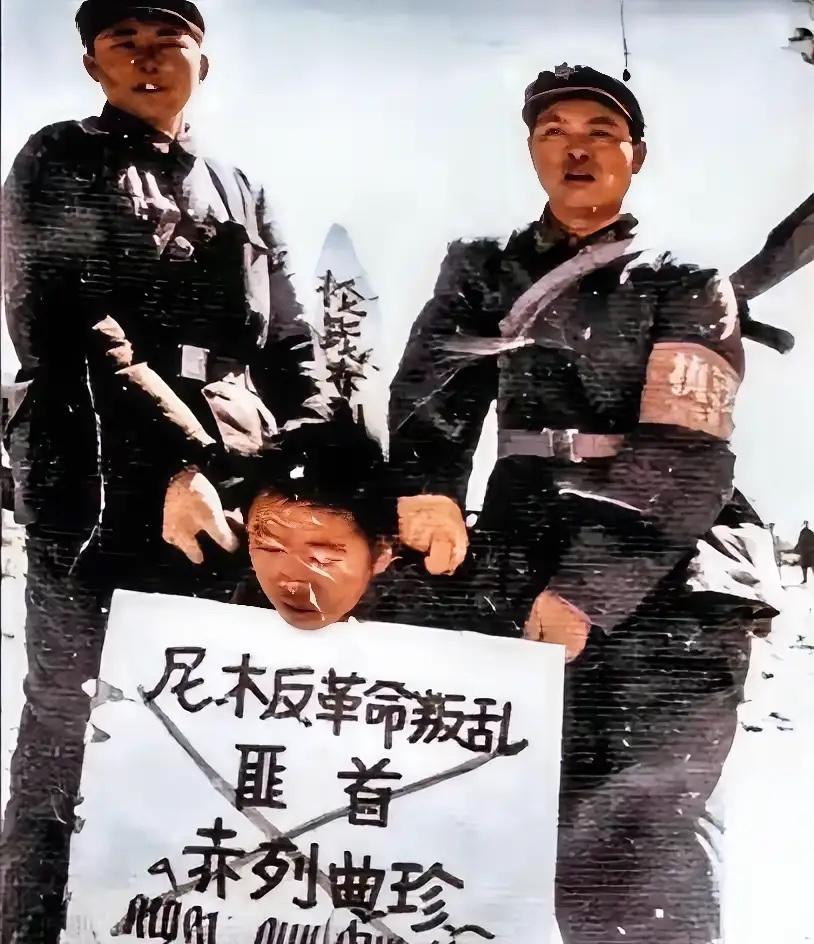

1970年深秋的拉萨,寒风刺骨,万众肃立。审判台上,那位曾不可一世的女贵族赤列曲珍,此刻面色惨白,双腿打颤,几近瘫倒。 押赴刑场的路上,她再无昔日的张狂,泪流满面,喃喃自语着听不清的词句。 那一刻,围观的人群中,有人低声诵经,有人紧握亲人的遗物,也有人默默抬头望向远处的雪山。这不是一场普通的审判,而是对一个时代阴影的终结。 赤列曲珍,这个名字曾在西藏尼木一带引发极大恐慌。她出生于旧西藏贵族家庭,自幼生活优渥,习惯了发号施令与高人一等。 她的家族在封建农奴制度下拥有数百名农奴,掌控着大片牧场与土地。对于那个时代的她而言,农奴的命不过如草芥,而她的地位则是天生注定。 1959年西藏民主改革启动后,这种掌控他人命运的生活戛然而止。土地被收回,农奴获得自由,贵族阶层的特权被彻底打破。 对于许多人来说,这是新生活的开始,但对于赤列曲珍而言却是无法接受的“剥夺”。她不愿面对身份的转变,更无法忍受失去支配权的现实,内心深处的仇恨开始滋长。 1969年,借着宗教的外衣,赤列曲珍悄然在帕古乡组织起一支武装力量。她以“保卫宗教”为名,聚拢了一群心怀不满的旧势力残余。 她口口声声说“这是为佛法而战”,却在背后散布“反抗即得护佑,刀枪不入”的迷信言论,利用群众的信仰蒙蔽视听,将一场反动叛乱粉饰为“神圣使命”。 真正的图谋很快暴露,在她的直接指挥下,这支非法武装开始袭击解放军军属与支左干部。 最残酷的一战发生在东拉山口,一支由22名工兵战士组成的小分队正在执行道路修筑任务,毫无预警地遭遇伏击。 面对数倍于己的敌人,他们不仅没有后退一步,反而以血肉之躯坚守阵地。弹药耗尽后,他们用工兵铲、石块与敌人肉搏,最终全部壮烈牺牲。 战后现场异常惨烈,战士们的遗体围成一个半圆阵型,依旧保持着防御姿态。他们没有一个人逃跑,没有一人投降。 这一幕让后来的剿匪部队泪流满面,也让更多人明白,这场战斗关乎的不仅是军事胜负,更是新旧制度的生死对决。 而赤列曲珍的罪行远不止此,她在控制区域内设立“私刑堂”,下令对被俘士兵和干部施以极端残酷的酷刑。 有战士被剁去双手,有干部被剖腹取心,甚至连未参战的普通藏民,只因拒绝加入叛乱,也遭受残害。 这些手段正是旧西藏贵族对农奴施行的恐怖统治方式的延续。她所代表的,不是某个个人的疯狂,而是旧制度最黑暗的回光返照。 为了平息这场叛乱,西藏军区迅速组织剿匪行动。 战斗持续了整整八个月,剿匪官兵在海拔4000米以上、气温低至零下40度的环境中艰难作战。他们食不果腹,只能靠冻硬的糌粑和雪水维持体力。 即便如此,战士们没有一个人退缩。他们披荆斩棘、顶风踏雪,逐一拔除敌方据点,最终击毙反叛武装110余人,俘虏600多人,彻底瓦解了以赤列曲珍为核心的叛乱组织。 赤列曲珍被捕时依旧嚣张,她高声喊道“我来生还要做贵族”,不愿接受现实的变革。 但当真正得知自己将被公审并判以极刑时,她的情绪迅速崩溃。她开始哭喊、哀求,甚至身体失禁,曾经的桀骜不驯在枪口前烟消云散。 在拉萨召开的公判大会上,数千名藏族群众自发前来旁听。他们举着照片、遗物,控诉赤列曲珍的罪行。 有人披着染血的藏袍,有人将烈士的信物高高举起,那是一场全民参与的正义宣判。赤列曲珍被押往刑场时,曾经的支持者无一出现,反倒是无数农奴的后代,默然伫立,目送她走向末路。 枪声响起的一刻,有人说看到高原上的经幡无风自舞,那是一种无法解释的自然现象,也是人们对英烈在天之灵的一种寄托。 那一天,拉萨的天空格外寂静,仿佛整个雪域都在缅怀那22位用生命捍卫新生的战士。 战后不久,西藏军区在尼木县为他们修建了一座烈士陵园。墓碑按照他们最后战斗的队形排列,每一块石碑上都刻着姓名与军号。 每年清明,无数百姓自发前来祭扫,手捧青稞酒与糌粑,轻声低唱藏歌,那是对英雄最真挚的缅怀。 赤列曲珍的倒下,不是一个人的衰败,而是一个旧制度的终结。她曾以为靠着血统与暴力可以掌控命运,却终究无法阻挡历史洪流向前。 她的名字成为反面教材,而那22位战士,则成为人民心中光明与忠诚的象征。 高原的风依旧吹拂着那些墓碑,经幡在阳光下轻轻摆动。时代在前行,但英雄的名字,永远不会被忘记。

用户91xxx12

此等历史垃圾要彻底清除,永绝后患

那些浮浮沉沉的往事

翻身农奴把歌唱!

用户18xxx29

藏区当年的那帮子贵族头人,相当抽象

放飞的码头

挫骨扬灰倒入粪坑

原野

此等双手沾满解放军战士鲜血的民族分裂份子首领,枪决对于她过于仁慈了,应该用更加残忍的手段弄死她!让她极为痛苦的死去,为牺牲的战士们报仇!

在世界上

屁的贵族,连个姓都没有!就一土匪!

易水

若有来生?你依然被千刀万剐,你要来几次???

吃饭睡觉打豆

严格镇压!

华仔

22个英雄换了一个反叛贵族,亏了。

沙漠之狐

都是打着宗教的噱头,要时刻警惕