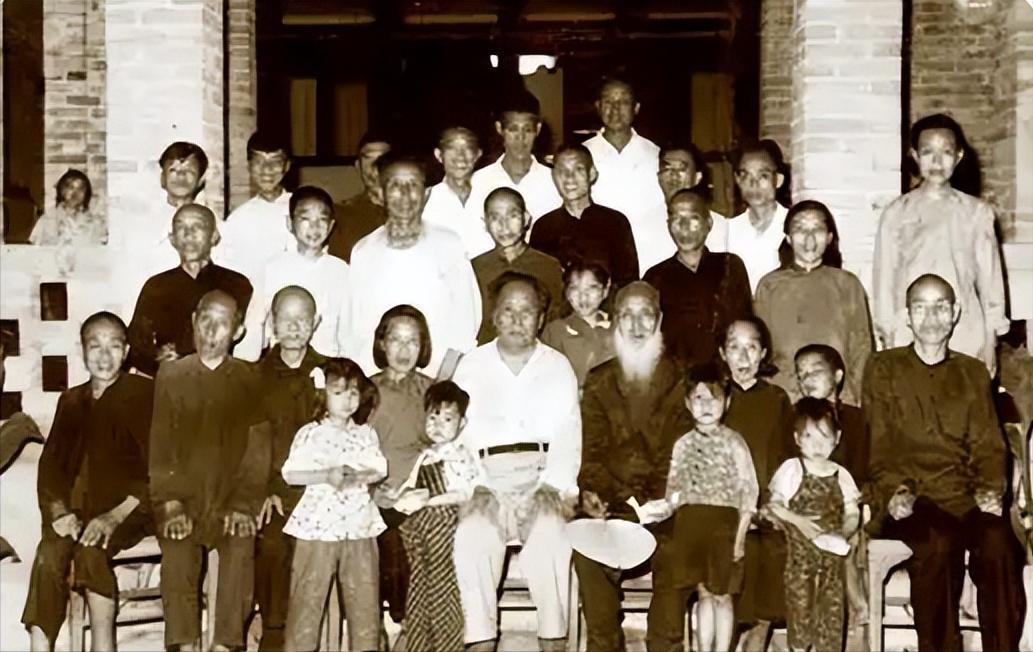

1959年,毛主席听说堂弟被划为“富农”,当他回到韶山老家时,当地干部还不想让堂弟和毛主席见面,毛主席生气地说:“是富农又怎么样?他是我的堂弟,他还能害我吗?你们一定要把他找来。”[凝视] 1959年6月,毛主席的座驾缓缓驶入韶山冲,乡亲们早已等候多时,可他却发现人群中少了一个身影。 “毛碧珠呢?怎么没看到他?”毛主席连续问了三遍。 当地干部有些为难地解释,毛碧珠因为成分问题,没有安排在迎接名单里。毛主席当即表示,无论如何都要见这个堂弟。 毛碧珠比毛主席小两岁,从小就是他最亲密的玩伴,两家房屋紧挨着,孩子们一起在晒谷场上玩耍,在池塘里摸鱼捉虾。 私塾里,毛碧珠总是坐在“三哥”旁边,这个经常被先生打手板的调皮男孩,怎么也不会想到身边的玩伴日后会改变整个中国。 1921年春天,28岁的毛主席回到韶山动员亲人参加革命,毛碧珠毫不犹豫地响应了堂兄的号召,跟着他走村串户,在韶山冲里宣传革命思想。 1925年的农民运动中,毛碧珠找到了人生方向,他白天帮乡亲们分田地,晚上组织识字班,很快成为当地农会的重要成员。 可好景不长,1927年大革命失败后,白色恐怖降临韶山。为了保护家人,毛碧珠选择退出组织,回家务农。这个决定成了他此后多年心中的遗憾。 回到农村的毛碧珠展现出过人的经营头脑,他精心打理田地,农闲时做些小生意,渐渐积累了一些家产。 但富裕后的毛碧珠并没有忘记乡里乡亲,他曾经联合当地人士反对强征壮丁,在村里赢得了“碧相公”的好名声。 1950年土改时,55岁的毛碧珠因为雇工种田被划为富农成分,那天下着蒙蒙细雨,他默默看着自家的田地被重新分配给其他农户。 从地主变成农民,年近花甲的毛碧珠重新拿起了锄头,关节炎发作时,他疼得直不起腰,仍然坚持下地干活。村里人经常看到他蹲在田埂上,就着咸菜啃红薯。 当毛主席的车队开进韶山冲时,毛碧珠正佝偻着腰在自留地里锄草。村干部找到他,说主席要见他。 这个朴实的农民搓着满是老茧的双手,犹豫了很久才说:“我现在这个样子,怎么好意思见主席?” 最后还是毛主席派警卫员亲自把他请到了招待所。松山宾馆里,两位老人紧紧握手,往昔的回忆涌上心头。 毛主席详细询问堂弟这些年的生活状况,当听说他靠种菜维持生计时,转头对当地干部说:“他也是靠劳动吃饭的,该照顾的地方还是要照顾。” 第二天,毛碧珠就从管制名单上除名了,后来组织还安排他到韶山招待所当保管员,有了稳定的工作和收入。 这个故事反映了那个特殊年代的复杂人情,在成分决定一切的时代,血浓于水的亲情依然能够超越政治界限。 而毛碧珠的经历,也让我们看到了历史洪流中普通人的坚韧品格。无论身份如何变化,他始终保持着诚实劳动的本色。 在韶山毛泽东纪念馆里,至今还保存着毛碧珠晚年写的回忆材料。泛黄的纸张上,工整的字迹记录着与堂兄一起放牛、读书的往事。 这份材料里没有一句抱怨的话,关于那些艰难岁月,他只是轻描淡写地说“日子虽苦,但心里踏实”。 这种隐忍和豁达,或许正是那一代人的真实写照。他们经历了时代的巨变,却始终保持着内心的淡定和善良。 网友讨论: “看了泪目!主席重情重义,哪怕堂弟是富农也要见,那个年代能顶住压力认亲,太不容易了!” “毛碧珠自己种田致富,还帮乡亲反对抓壮丁,这种人放现在就是‘乡村振兴带头人’!主席那句‘还能害我吗’太戳心了,信任比成分重要。” “当年谁敢不按政策来?干部们划掉名单也是自保。但主席发脾气反而救了人——有些事,上头一句话就能改变小人物命运。” 毛碧珠的故事告诉我们,即使在最动荡的年代,人与人之间的真情也不会完全消失,有时候,一个温暖的眼神、一次主动的握手,就能改变一个人的命运。 在今天这个快节奏的社会里,我们是否也应该多一些这样的温情?当身边的亲朋好友遇到困难时,我们是否能够像毛主席对待堂弟那样,不计较得失,伸出援助之手? 如果你是当年的村干部,会顶着压力安排毛碧珠和主席见面吗?你身边是否也有类似的故事? 信源: 毛泽东与他的富农亲戚:“是富农又怎么样”——中国新闻网