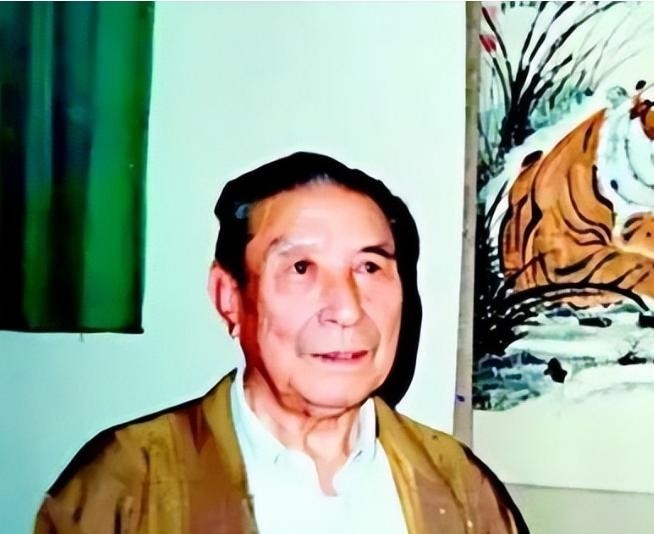

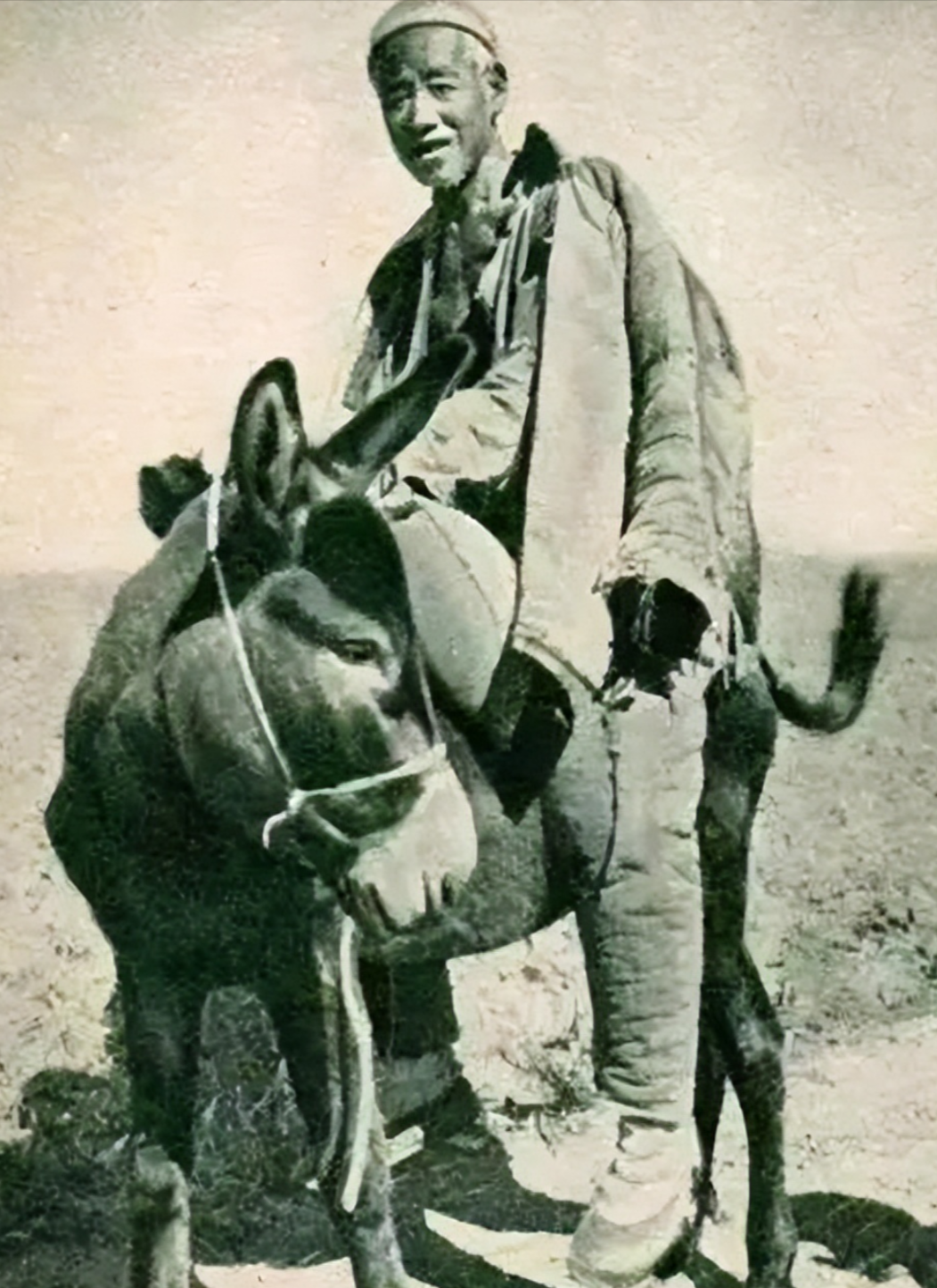

这名开国少将,曾活埋15头日寇!1943年,15个日本兵被八路军堵在窑洞之中,我军想让他们放下武器投降,但他们不仅拒不投降,还对着八路军破口大骂了起来。 1914年,曾美出生在江西兴国的一个穷村子里,那时候他还叫曾昭泰,兴国这地方后来被叫做“将军县”,光是开国将军就出了56个。 那时候苏区闹革命,23万人口里,5万多人战死,光有名有姓的烈士就两万三千多个,这片浸透了热血的土地,早早就在曾美心里埋下了种子。 1930年春天,红军独立团的队伍开到了村里,4月里,红军带着老百姓打土豪分田地,敲锣打鼓开大会,让从没见过这阵仗的曾美看呆了。 16岁的半大孩子,当场就报了名,成了红四军特务营二连二排六班的战士。 1934年,曾美已经入党两年,在红军总司令部作战科当参谋,10月16日晚上,他跟着大部队从瑞金梅坑村出发,踏上了长征路。 这一路的苦,他到老都忘不了:爬雪山的时候,雪没到膝盖,喘口气都带着冰碴子;过草地更要命,草根树皮都被前面的人挖光了,不少战友走着走着就倒下了。 他跟着队伍一步步往前走,这一走就是二万五千里,直到全国解放,他再也没回过老家。 长征路上,他第一次见到了周总理,那时候周恩来留着大胡子,看着挺严肃,可一笑就特别亲切。 作为作战参谋,曾美天天给周恩来整理军事情报,亲眼见着这位首长有多拼:白天跟战士们一起走路,很少坐担架骑马;晚上在油灯下处理文件、发电报,常常熬到后半夜,眼里全是血丝。 后来他想改名字,本来想叫“曾美德”,周总理笑着说:“不用那么复杂,叫曾美挺好。”这名字就跟着他一辈子,周总理的样子,也记了一辈子。 抗日战争爆发后,曾美到了五台山敌后抗日根据地,那地方条件苦,日军天天“扫荡”,可他带着队伍硬是在夹缝里打出了一片天地。 1943年6月,他带河北区队夜袭宏道据点,把日军安在滹沱河畔的这个大钉子给端了,老乡们别提多解气了。 一个月后的7月7日,崞县县委在西头村开庆祝大会,三千多军民正热闹着呢,突然“啪”的一声枪响,一小股日军摸过来了。 曾美立刻喊:“二中队、三中队正面顶住!一中队、四中队绕两边包抄!”战士们跟猛虎似的扑上去,很快就把日军围住了。 一阵猛打,日军丢下十几具尸体,慌里慌张钻进了刘河底村的一孔窑洞。 这窑洞上面是十几米高的土崖,三面都开阔,就一个门两个窗,鬼子架起两挺机枪,火力网封得死死的。 游击队喊话劝降,日剧连理都不理,还往外面扔手榴弹,用集束手榴弹炸,里面有水缸挡着;点火把烧,窑洞里有内室,根本烧不着。 曾美蹲在地上琢磨半天,一拍大腿:“找老乡帮忙,把这窑洞给埋了!” 村干部一喊,老乡们扛着锄头铁锨就跑来了,黑压压一片挤在崖顶上,“推!”随着一声喊,黄土像瀑布似的顺着窑门往下灌。 埋到一半,窑里突然有动静,翻译官带着两个伪军举着手爬出来了,可里面15个日军还在顽抗,枪打得更凶了。 曾美下令继续埋,土越堆越高,枪声渐渐没了,最后整孔窑都被黄土盖得严严实实,这股日军,一个都没跑掉。 解放战争那几年,曾美更忙了,从热河打到河北,从古北口打到石家庄,打石家庄的时候,他立了首功,城里老百姓敲锣打鼓迎接他们。 1949年新中国成立,他当上了国庆阅兵副总指挥,看着受阅部队迈着正步走过天安门,眼泪差点掉下来——这辈子的仗,没白打。 1955年授衔,曾美被授予少将军衔,还得了三级八一勋章、二级独立自由勋章、一级解放勋章,后来又得了一级红星功勋荣誉章。 在河北休养的日子里,他是级别最高的老将军,可平时穿得特朴素,跟街坊下棋、聊天,谁也看不出这是位身经百战的将军。 2015年1月31日,石家庄白求恩国际和平医院的重症监护室里,101岁的曾美即将走到生命终点。 弥留之际,他抓着床单大喊:“我们的人都安全吗?!”儿女们赶紧说:“都安全,您放心。” 他这才松点劲,过会儿又笑了,声音不大却挺自豪:“昨天我们又消灭了十来个鬼子!” 儿女们说,老爷子最后这些日子,总这样说胡话,一会儿喊着冲锋,一会儿念叨着情报,像是又回到了战场。 或许他想起湘江战役的血水里,那些倒在身边的战友;或许想起遵义那栋灰楼里,油灯下紧张讨论的身影;或许想起五台山的山林里,跟鬼子拼刺刀时的怒吼。 16岁参军时,他可能没想过自己会成为将军,只是觉得红军能让老百姓过上好日子。 打了一辈子仗,身上的伤不计其数,可他从没后悔过,就像他临终前还惦记的那样,只要“我们的人都安全”,一切就都值了。