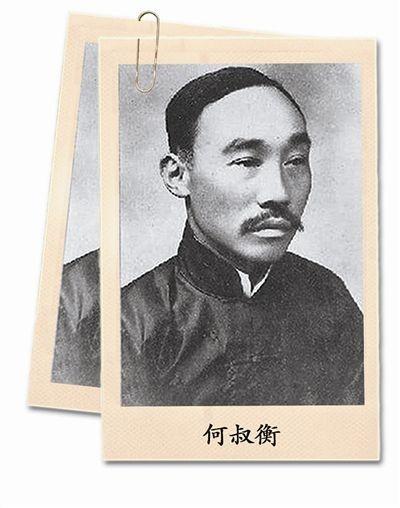

1935年2月,何叔衡在转移过程遭遇敌人重重包围。危急时刻,年事已高的何叔衡不愿连累大家,就对同行的邓子恢说:“子恢,我不能走了,我要为苏维埃流尽最后一滴血”,说完便纵身跳下悬崖。 1876年出生的何叔衡,是湖南宁乡人。他是旧时代的读书人,年少时读四书五经考科举,后来中了秀才,这在当时是文化人的起点。也正因为这份文化积淀,他不仅能写得一手好诗文,更有独立思考的能力。 跟别人不同的是,他没有在功名路上一路追求当官发财,而是在接触新思想之后,选择了走一条危险、艰难,甚至可以说是“没有回头路”的革命道路。 很多人可能想不到,早在1918年,毛泽东和何叔衡等人就一起组建了“新民学会”。这是一个标志性节点。彼时的何叔衡已经四十出头,而毛泽东才二十来岁。两人相差将近二十岁,却是志同道合的战友。这说明什么?说明何叔衡是那个时代极少数能够“代际跨越”的知识分子,他不但能理解年轻人的思想,还主动帮助他们成长。 在“新民学会”之后,他和毛泽东又一起参与创办湖南自修大学。这个学校不只是教授知识,更是一所革命熔炉。从这里走出了杨开慧、陈赓、毛泽覃、夏明翰等许多后来影响深远的人物。何叔衡不是那种站在台前的“革命明星”,他更像一个扎根土地的“园丁”——默默地教、耐心地引,不求名声,但效果却实实在在。 夏明翰早期就受到何叔衡的直接帮助。他被祖父阻挠革命时,是何叔衡帮他逃出家庭的桎梏,并推荐他入读湖南自修大学。甚至在他申请入党时,何叔衡还严肃地问他,“你为什么要入党?”夏明翰答得很好,但何叔衡说得更深刻:“如果是为个人好处,那是奇耻大辱。” 提起革命者,很多人会以为他们都是“只讲牺牲,不谈家庭”。但何叔衡的特别之处在于,他从不回避“小家”的存在。他不是不爱家庭,而是知道什么时候该放下。 1921年8月,他参加完中共一大后回到湖南开展工运。在策动北伐的过程中,他通过自家堂兄何梓林联络孙中山。这不是走“关系”,而是他真诚地希望能为湖南革命争取到更多力量。堂兄何梓林后来参战北伐,在福州牺牲,年仅三十多岁。何叔衡悲痛之余,却依然坚定——这是家国并举最朴素的体现。 他写过一句话,“我绝不是我一家一乡的人,我的人生观,绝不是想安居乡里以求善终的。”这句话,他不仅说给义子听,也留给了子孙后代——这是他最朴素的政治立场。 家人并非他的牵绊,而是他理念传递的对象。1931年他前往苏区工作前,曾给女儿们留下诗句:“此生合是忘家客,风雨登轮出国门。”这句诗脱胎于陆游,但情绪却比陆游更坚定。他不是无奈离家,而是自愿走上这条“不归路”。 何叔衡在苏区的3年,是他生命最后阶段,但他并没有“养老”。他负责的主要是工农检察、审判、内务等事务,看似不如前线“威风”,却是保障苏区制度运行的根基。 他没有官架子,也从不居功。他那时已是老同志,但从不要求特殊待遇。萧三曾评价他“作事不辞牛荷重,感情一堆烈火腾”,这不仅是文学性的赞语,更是实实在在的写照。 在苏区时期,他常常鼓励年轻干部,不厌其烦地做思想教育。他不是站在高位训人,而是像个亲切的大哥,用自己经历、诗词甚至失败经验来传授教训。他那种“能谋又善断”的风格,特别适合在环境动荡、制度尚未稳定的苏区起作用。 1934年红军开始长征,他因年事已高,没有随主力部队长征,而是留守负责苏区转移相关事务。彼时,他已近花甲,依然不愿“退休”,仍然奋战在一线。 1935年2月,情况急转直下。国民党大举围剿,何叔衡等人被迫转移。队伍在转移过程中不幸被包围,形势极其危急。作为年纪最大、行动不便的他,明白自己继续随行只会拖累队伍。 于是,他当机立断,对邓子恢说:“子恢,我不能走了,我要为苏维埃流尽最后一滴血。”然后纵身跳下悬崖。 他没有迟疑、没有犹豫。 何叔衡没有留下惊天动地的遗言,也没有写下感人至深的遗书。他走得干脆,像他一生一样清楚、直接。 很多年后,谢觉哉写他“临危一剑不返顾”,说的就是他最后那一跳。 革命从来都不是靠几个口号撑起来的,而是靠一个个像何叔衡这样的人:老实、坚定、能干、清醒。 他那句“我要为苏维埃流尽最后一滴血”,听起来简短,但落地时却比千言万语都沉重。