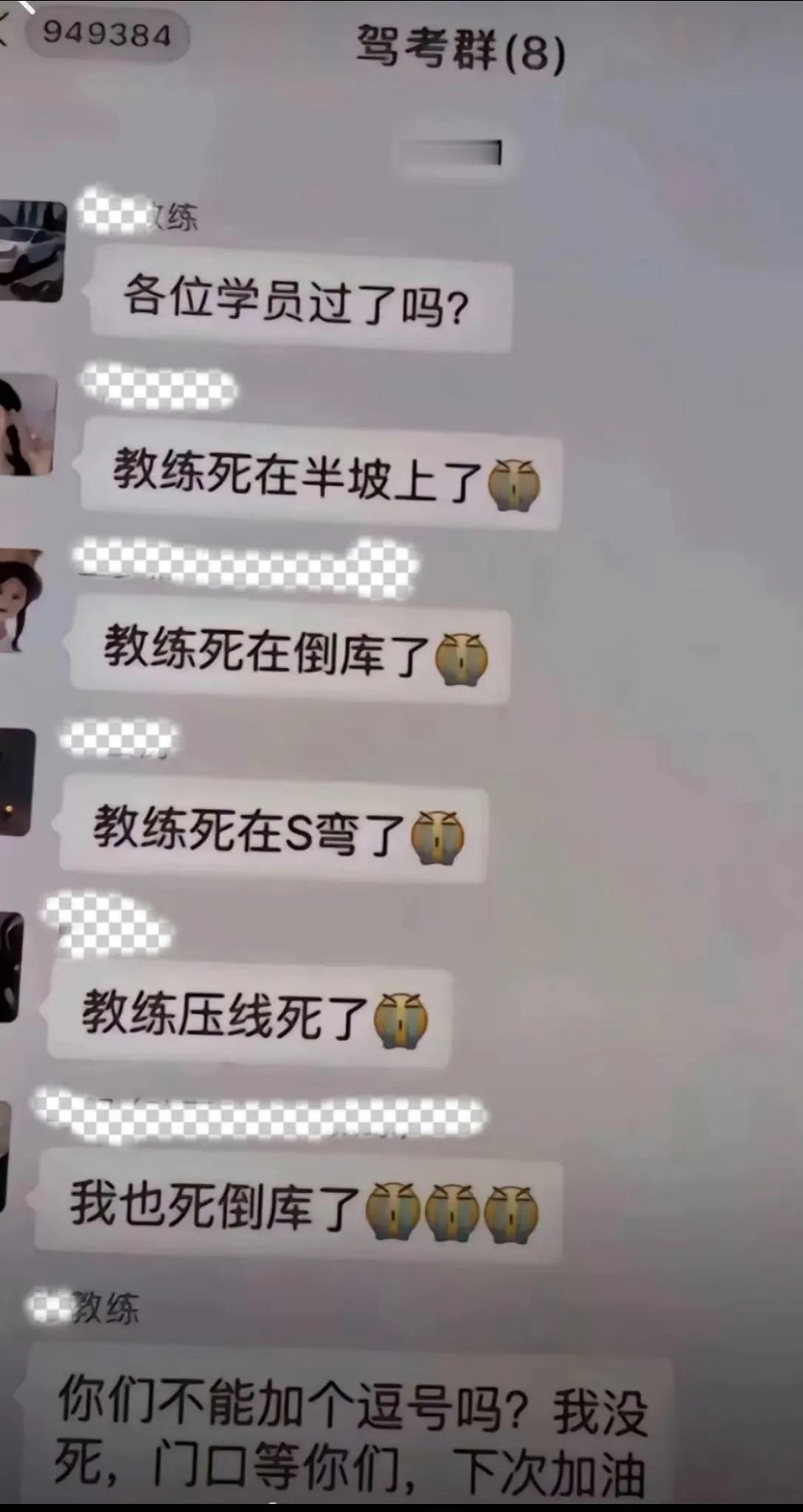

这样的女孩太可怕了!内蒙,一位 20 岁左右的女孩去驾校学车,刚开始练车时,她就提出不让教练坐在副驾驶指导,坚持要独自开车练习,在教练的劝说下才勉强同意。可接下来发生的一幕把教练气了个半死。 现如今正是暑假时期,众多学生都趁着假期前去考驾照,然而在驾校这个本该只有汗水和离合器的摩擦声,谁知却上演了失控的一幕。一名年仅20岁的姑娘,在练车第一天,就将科目二场地变成了自家后院。 原来驾校的教练看她车速太快,提醒她慢一点。这句在驾校里再正常不过的指导,她非但没听,反而猛踩油门,甚至强硬地要求教练离开副驾。没有教练在旁监督,学车无异于盲人骑马,教练自然断然拒绝。可谁知,拒绝点燃了火药桶。接下来的倒车入库,她直接开出了赛车的架势,场面一度极其危险。教练见状不妙,眼疾手快拔掉了车钥匙,想结束这场闹剧。 这一拔,彻底引爆了姑娘的情绪。她对着方向盘一顿猛砸,力道之大,仿佛方向盘与她有深仇大恨。旁边的爷爷急忙将她锁在车里,试图让她冷静。可爷爷这边刚跟教练道完歉,她又要求上车继续,被再次拦下后,一句“今天不练完我就死”脱口而出,让在场的其他学员都吓出一身冷汗。 更出乎意料的一幕发生了。为了让她平静下来,爷爷竟抬手给了她几个响亮的耳光。这种“物理降温”的方式非但没有奏效,反而让她变本加厉,开始疯狂扇自己的耳光,甚至扬言要无证驾驶离开。整件事的发展荒诞又激烈,连经验丰富的教练也感到棘手,最后只能放弃教学。而爷爷那句既无奈又清醒的“这里不是我们家”,道出了整件事背后令人心酸的根源。 这起事件迅速在网上发酵。有网友直言,这样的人拿到驾照就是“移动的凶器”,也有人将其形容为一场“行为艺术”。调侃背后,是一个严肃的问题:这究竟是一次学车压力下的单纯崩溃,还是反映了更深层次的心理问题? 剖析这位姑娘的行为,不难发现一种挑战规则的极端自我。无论是无视教练的指令,还是执意要求“飙车”,都透露出一种凡事以我为尊的思维。在她看来,规则似乎只为约束他人而设,整个世界都应为她的意愿让路。这种心态与驾校这种强调纪律和服从的场合格格不入,冲突也就不可避免。 更令人担忧的是她处理情绪的方式。从砸方向盘到以死相逼,再到自扇耳光,她展现出极低的抗压能力和极端的冲动。情绪仿佛是裸露在外的神经,稍有触碰便会剧烈反应。这种脆弱背后,很可能是一种在家庭过度保护下形成的“公主病”,习惯了被包容和迁就,要什么就得给什么。 然而,社会不是家庭的延伸。爷爷那句“这里不是我们家”一语中的:社会不会惯着你,交通法规更不会讲情面。当家庭的溺爱模式与社会的规则体系迎头相撞,崩溃便成了必然。 这场驾校风波的隐忧,也绝不止于个人。它为公共安全敲响了警钟。据统计,去年全国交通事故中,因驾驶员情绪失控导致的占比不容小觑。拿到驾照,不只代表掌握了一门技术,更意味着对他人生命的责任。 一个在驾校里就能如此失控的人,一旦独自上路,遇到堵车、被加塞、或仅仅是后车鸣笛催促,是否会瞬间“路怒症”发作,做出更危险的举动?画面不堪设想。驾驶资格的认证,不应只是技术的考核,更该是心理素质的试金石。 其实家庭教育需要反思,纠正“唯我独尊”的心态,必须从小培养孩子的规则意识与同理心,让他们懂得尊重他人和公共秩序。更重要的是,要进行适当的挫折教育,让孩子明白,世界不会永远顺着他们的心意转。 其次,驾校的角色也需要升级。有网友建议驾校开设情绪管理课程,这并非玩笑。未来,驾校或许可以考虑引入心理评估机制,对情绪控制能力明显不足的学员,给予劝退或心理疏导的建议。这不仅是对学员负责,更是对整个社会的安全负责。 归根结底,方向盘考验的不仅是驾驶技术,更是心智的成熟度。如何培养出技术过硬、心智同样成熟的驾驶者,是每个家庭和社会都必须面对的课题。毕竟,驾驭人生,远比驾驭一台车要复杂得多。 那么,对于这件事,大家有什么看法?

微妙玄通

惯的,如果是我女儿我直接栓起来一个月。不行就一年[并不简单]