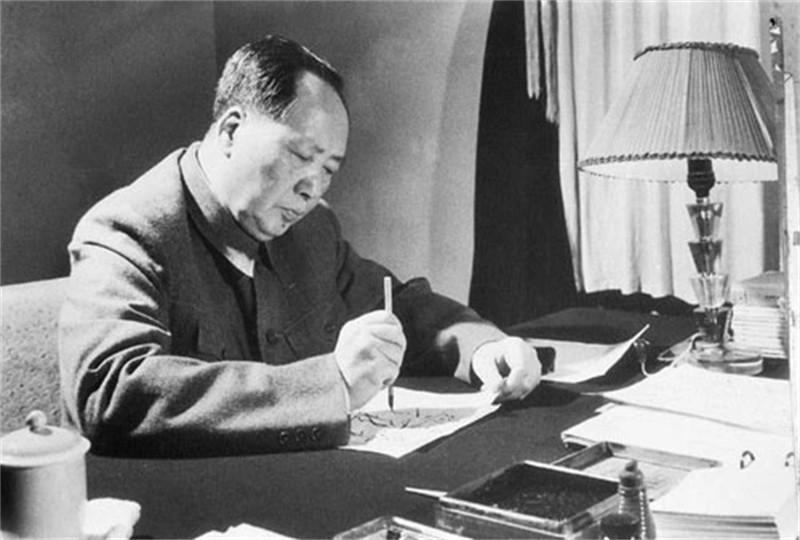

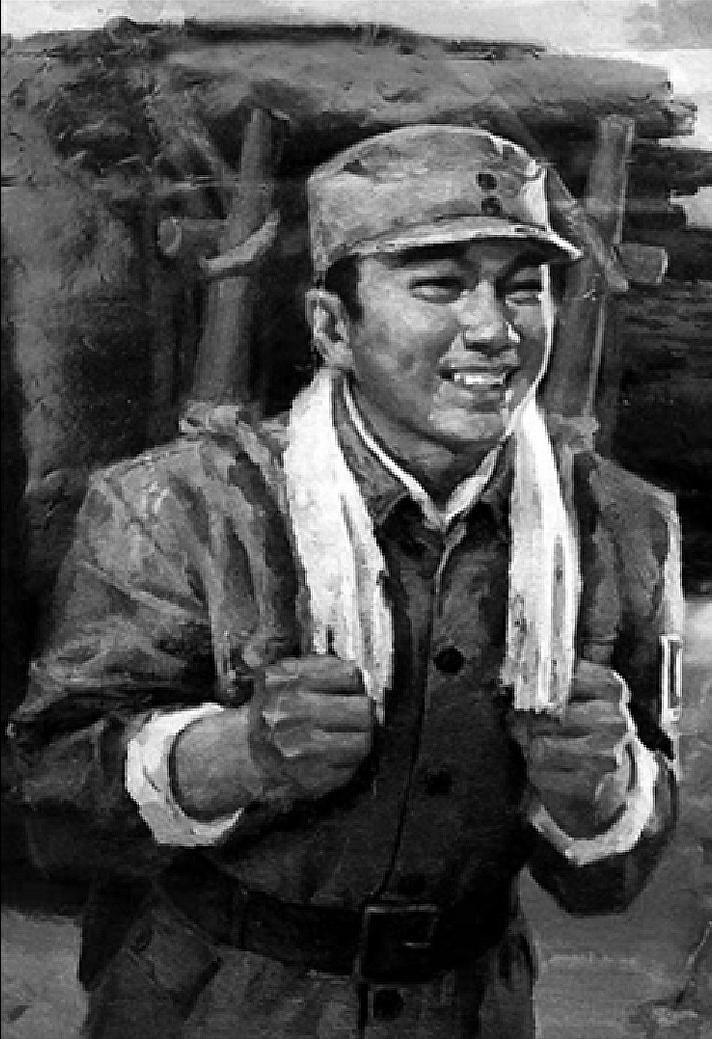

1944年张思德牺牲,毛主席含泪下三道指示,一句话高度评价其一生 “下午两点,山那边出了事,你听说了吗?”1944年9月5日,延安凤凰山脚下的窑洞口,两名警卫悄声交换消息,神情凝重。半小时后,噩耗穿过山谷——张思德在石峡峪烧炭窑塌方中牺牲,年仅二十九岁。消息传到枣园,毛泽东停住手里的笔,久久无语,随后才让工作人员备马进山。 人们都记得毛主席那天的神色:眼眶微红,语速极慢,却掷地有声。他先要求立即抢出遗体,其次要“换干净衣服、做好棺木”;最后嘱咐举办追悼会并亲自讲话。三件事,说完便不容更改。很多在场者事后回忆,“从未见他如此哀痛,却又如此坚定”。 追悼会定在9月18日下午,地点选在枣园操场。当日天空阴沉,千余名干部战士自发列队,静默无声。毛主席缓步上前,将自制花圈轻轻靠在遗像旁,接着发表悼词。他讲了两件事:一是张思德为保障七大后勤甘当无名工,二是张思德为救战友把生机让给别人。最后那句“为人民利益而死,重于泰山”,后来被浓缩为五个大字——为人民服务。 很多人好奇:他不过是一名普通战士,凭什么得到如此厚重的评价?答案藏在时间轴更早的节点里。 1933年,张思德在四川通江参军,第一次亮相就让首长侧目。部队要夜渡嘉陵江,他探路没等命令就扎进冰水。有人埋怨他太冒失,他憨笑一句:“我腿最长,先下去踩踩心里有底。”这一“冒失”,帮部队找到最浅河段,少走两里险路。老红军回想那幕,总喜欢用一句方言,“这娃儿有股子死心眼劲”。 1935年懋功会师后,他任通信班班长。黑水河上的溜索只有一根麻绳,张思德右腿枪伤未愈,却第一个滑索对岸。后来他解释:“等桥修好,再慢慢走都行;可战机等不了。”有人问他怕不怕,他撇撇嘴:“先过的那个人总得是我或你吧。”话糙理直,让小战士们服气得很。 长征过草地时,部队把唯一半袋炒面分给重伤员,张思德往里又添了两把野菜。“草根也能垫胃。”实际上他早尝过,苦涩难咽,还可能中毒。副班长劝他莫逞能,他笑说:“尝百草这活儿总得有人干。”就这样,一路饿着肚子跑腿送电文,他清瘦得只剩骨皮。 到延安后,他没机会再上前线,却把全部精力用在看似琐碎的后勤活上。1940年冬,他承担给机关烧炭。延安山里黄土塬土质松,挖窑洞一不留神就塌方,没人愿接这差事。他拍了拍胸口:“我来!烧炭也是打仗。”三个月,八万斤木炭从深山驮出,解决了机关取暖难题。 1941年大生产运动,他跑到南泥湾种地,日出而作,夜归仍守警卫岗位。那年冬天,一辆轿车陷进冰窟窿,正好是毛主席乘坐。张思德不认识车牌,只知道“车上坐的都是自家同志”,卷起裤腿就下水推车。车起动后,他裹着半身冰渣敬个礼继续赶路。毛主席把这一幕记得牢。 再之后,杨家岭修大礼堂时,大梁突然松动,张思德用肩扛住重量,让十几名民工脱险。塌木压伤他的背脊,毛主席把他抬进窑洞,认出那位推车战士,对他嘘寒问暖。有人问张思德疼不疼,他摆手,“比起前线挨枪子儿,算不上事。” 这种“算不上事”的态度,让他成为中央警卫团的候选人。1943年,他正式成了毛主席的警卫员,可他最自豪的不是贴身护卫,而是能在空闲时替伙房劈柴、给马刷鬃。有人笑他“当了兵还做后勤”,他回一句:“首长冷暖也得有人管。” 1944年春,中央准备召开七大,需要提前储炭。一听要抽调在烧炭上有经验的同志,他立刻报名,甚至没等下派公文,悄悄把背包收拾妥当。一个月后,他带队进驻石峡峪,着手新窑开凿。9月5日,大雨倾盆,窑体渗水,他让两名年轻战士先撤,自己在里边支撑木梁。梁断土塌,他被埋在窑底。赶到的战士挖出来时,他双手仍保持托举姿势。 延安军民对这位普通战士并不陌生,但直到牺牲,他们才真切意识到:原来“为人民服务”的标尺,就藏在这样不起眼的人身上。毛主席在追悼会后把悼词亲笔题成大字,贴在警卫团营房门口。没多久,这五个字出现在枣园食堂、在延安各校课堂,也出现在许多新兵的小本子里。 有意思的是,1945年七大期间,这篇悼词被收录到大会文件里;1950年代,全军学习的八位英模,“第一挂像”就是张思德;1965年拍摄纪录片《为人民服务》,开篇用的仍是凤栖原那场追悼会。时间推得越远,这名战士的面孔越清晰。他的故事几乎没有枪林弹雨,却让无数老兵在讲起时眼睛发亮:“他就像我们连队里那个最肯吃苦的兄弟,看着普通,可谁都离不开他。” 有人说,张思德是一把无形的尺。衡量干部,衡量战士,也衡量后来走上各条岗位的普通人。你愿不愿意把最难、最脏、最危险的事揽过来?如果愿意,就离这把尺子不远;若是不愿,差距就出来了。道理朴素,却在七十多年后的今天仍不过时。