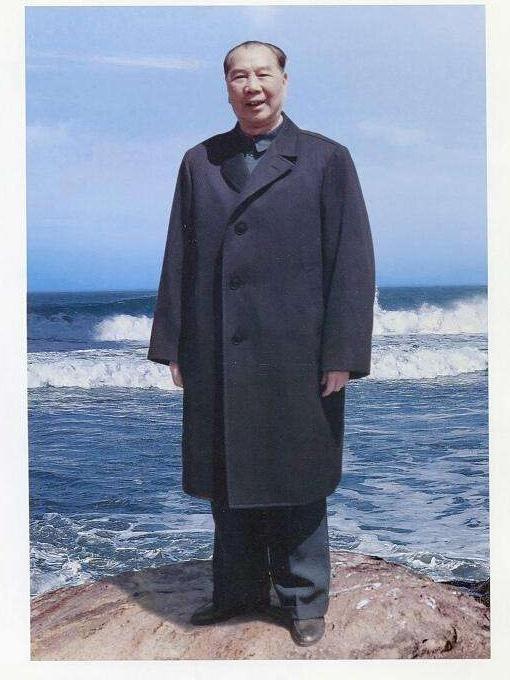

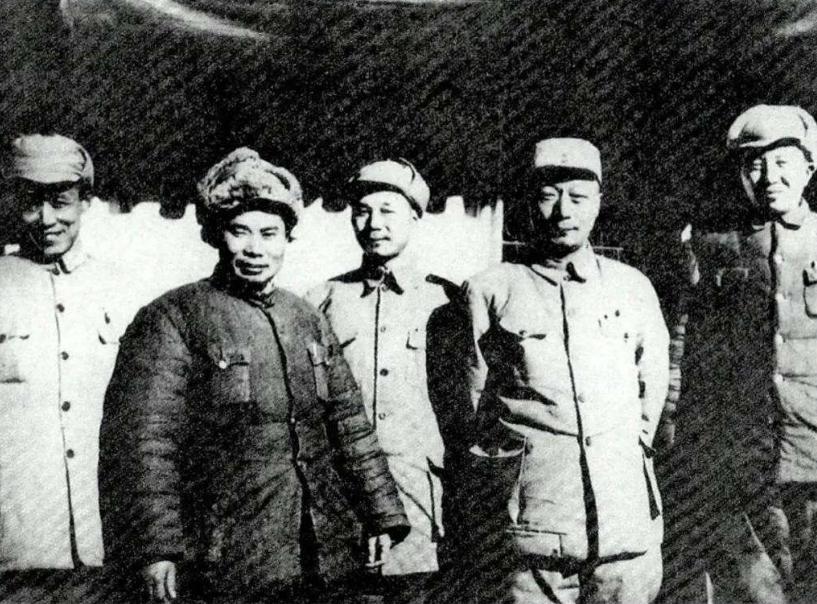

白袍上将杨成武:聂帅头号爱将,鲜为人知的八路军独立师师长 “1982年初冬,我在军博看展,他就是杨成武,打仗像猛虎,谈吐却像先生。”老兵的低语,将我带回半个世纪前的枪火硝烟。许多人知道八路军三个主力师,却忽略了那支没有正式番号、却名震华北的独立第一师,而它的第一任师长,正是这位“白袍小将”。 杨成武1914年生于福建长汀,岭南潮湿的空气没有抹去他的白净,反倒让这位高个少年更显清朗。15岁走进中央苏区的列队,他轻装跃上征途。两年后,他已是红军团政委,凭着一口流利的客家话和满心的锋芒,在战场上指挥若定。闽西老乡打趣他:“这细皮嫩肉的娃儿,身板却硬得很。” 长征途中,红四团硬闯金沙江、飞夺泸定桥。杨成武挥着马刀在桥板上奔跑,桥下大渡河怒吼。后来聂荣臻回忆,这个白面团政委在腊子口突击前一晚还攥着地图分析坡度,“像个自然地理教师”。聂帅一句“模范团政委”就此传开。 22岁,他已和陈赓搭档,先任政委后改任师长。抗战爆发,红一师成了115师独立团。因为国民党限定编制,这支精锐无处归类。没有番号就过不了关隘,于是杨成武干脆把部队插进李天佑的686团方阵,蒙头穿过检查站。那一夜,北平西郊的岗楼灯火通明,却没能挡住独立团踏着夜霜北上。 平型关战役是独立团的亮相。林彪交代:“驿马岭必须堵死。”杨成武只带两个营,却生生顶住日军两个联队。山谷里,机枪声与秋风混杂,队伍减员过半,防线仍未撕开。聂帅事后估算,这支小团贡献了平型关战绩的三分之一。有人问他秘诀,他只笑答:“兵要活,人得先沉住气。” 战后,独立团沿恒山南下,冯家沟伏击一役俘敌百余,收复涞源、广灵等七城。短短两月,队伍从1700人暴涨到7000人,报名的新兵把山道堵得水泄不通。彭德怀听完简报,爽朗一笑:“七千人的团,像话吗?干脆叫八路军独立第一师。”于是,中国抗战史上第一支独立师诞生,师长杨成武,政委邓华。 编制没报南京,纸面上这支部队仍属“黑户”,却凭实力在晋察冀站稳脚跟。1937年11月,晋察冀军区组建,独立师划归第一军分区,杨成武任司令员。山沟里缺炮缺粮,他用缴获的迫击炮改装山炮。“材料不够就找废铁,靠的是脑袋瓜。”多年后他回顾那段日夜赶修火炮的日子,仍觉畅快。 1939年黄土岭,炮兵李二喜一炮轰倒日军中将阿部规秀。炮声后敌阵惊慌失措,杨成武抓住时机,令侧翼冲锋。半年不到,太行山的日军在夜里听到独立师的号音就犯怵。1941年反“扫荡”,狼牙山五壮士的壮烈更让军民齐心,独立师名声传遍塞北。 到了1944年,杨成武调任冀中军区司令。这里平原纵横,地形开阔,他第一次离开熟悉的大山。许多人替他捏汗,他却说:“让日军在平地上追风试试。”仅半年,他指挥的五次攻势收复十二县,敌方据点像被撕开的帆布,一块接一块塌陷。日本投降前夕,他再度发起反攻,十六座县城应声而落,进逼津石保三角地带。 解放战争打响,杨成武已是华北野战军的中坚。从清风店到石家庄,再到察绥线,他与聂帅陈赓联手,屡屡绕开敌人重兵,掐中要害。1948年1月,天津外围炮火连天,他受命接管天津警备区。城破后,他下令严禁扰民,十几万解放军进城安营,却连帆布鞋都不许踏进民宅。他对警备司令部说:“老百姓信我们一回,就能信一辈子。” 建国后,他率二十兵团入闽剿匪,又出任福建省军区司令。面对海峡对岸的炮火,他研究过每一处登陆点位,更在前线推广海防工事。1955年被授中将军衔,军装肩章勋表之下,他仍旧那副温和谈吐,很容易让人忘记他指挥过多少恶仗。 说到性格,杨成武与聂帅颇为相似:白面、斯文、爱琢磨细节。聂荣臻常在作战会议后留下他,探讨弹道角度或水文情况,两人从红军时期算起的上下级关系长达六十年。私底下,杨成武称聂帅“老师”,聂帅则笑着回敬“老战友”。1992年春,聂帅病重住院,杨成武刚从闽西调研返京,推门即问:“首长,今天感觉如何?”两人对话一个多小时,医生提醒休息才作罢。五月中旬,聂帅突然离世,医院一时疏漏,未能第一时间通知杨成武。翌日清晨,他赶到病房,扶着门框哽咽:“跟着首长六十年,末了竟没能听他嘱托一句。”这句话说出,78岁的上将泪湿军装。 如今,走进晋察冀旧址,墙上那张身披白袍的照片仍在。有人问,杨成武的“白”究竟指什么?是肤色,是品格,也是他在血与火中保持的一份清澈。枪林弹雨里,他把敢打硬仗与细致谋划揉在一起,带出一支号称“无番号王牌”的独立师;在国家草创之初,他用一纸军令守护城市的门楣。这位被聂帅视作“头号爱将”的福建汉子,用六十年同行证明,一件白袍可以披在刀锋之上,也可以落在书卷之间。