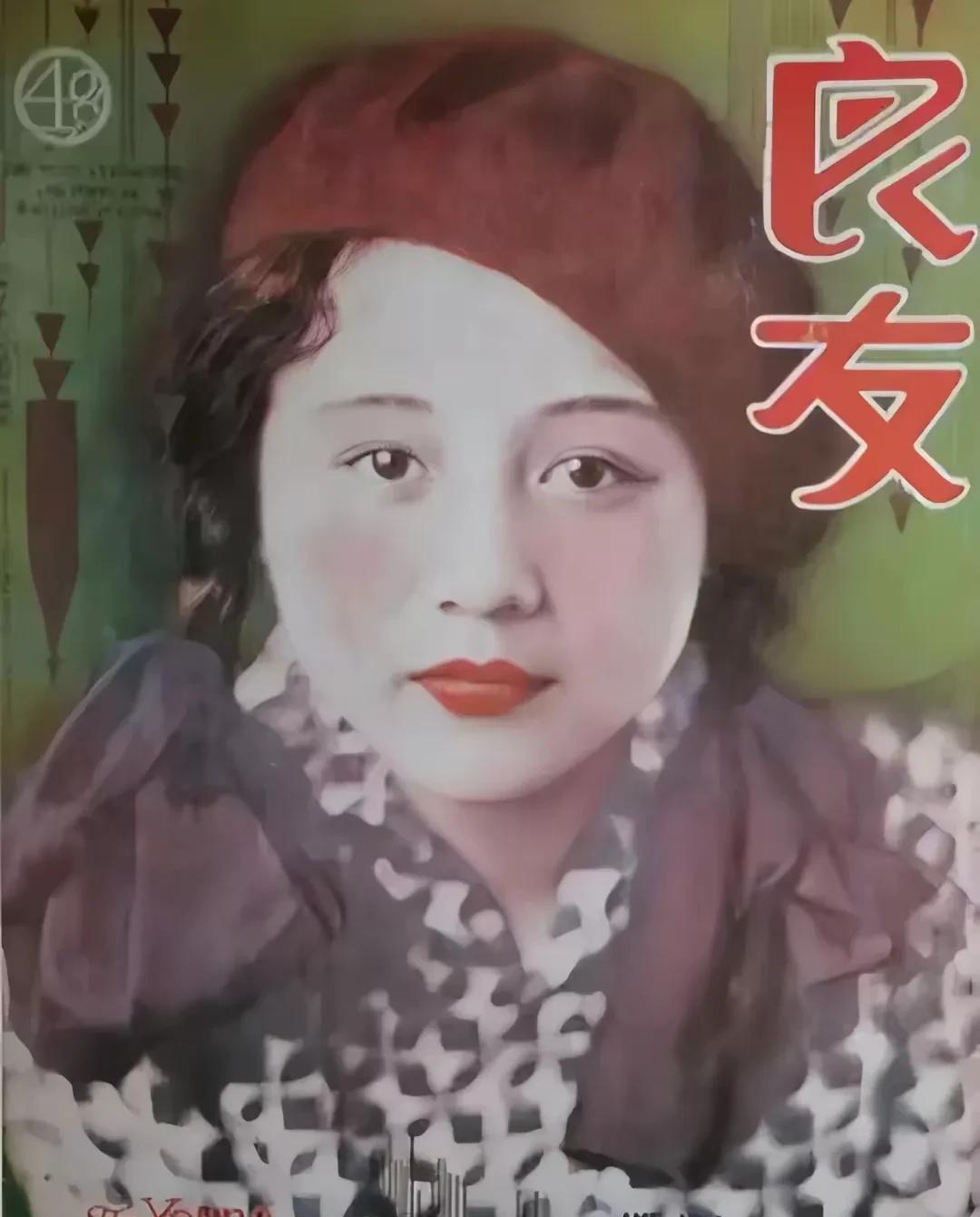

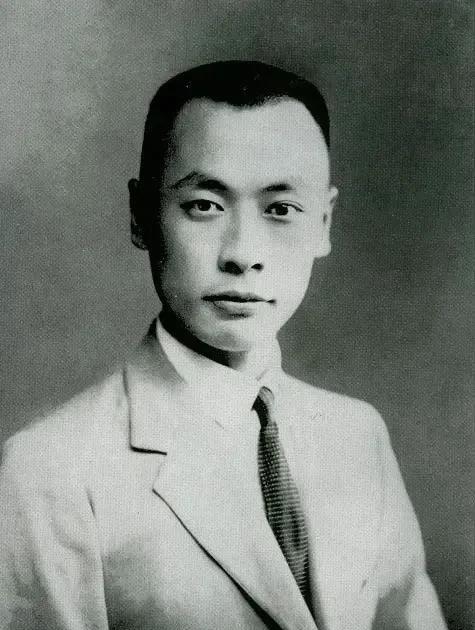

乱世玫瑰:胡兰畦的传奇人生 1939年重庆的深秋,嘉陵江雾气蒸腾。当国民政府将少将军衔授予一位肩挎皮带、军靴沾着硝烟的女子时,在场者皆注意到她左袖口那抹淡蓝色绣线——"毅"字已被岁月磨得发白,却像烙进布料的印记。这位时年38岁的女将军,正是用半生书写传奇的胡兰畦。 一、戎马红颜:双枪女将的血色青春 1927年春日的武昌,胡兰畦攥着中央军事政治学校的录取通知书,短发在风中扬起利落的弧度。作为女生队第一名,她在西征夏斗寅的恶战中崭露头角。当子弹打光的瞬间,她甩开枪套拔出双枪,策马冲向敌阵时鬓角的银簪不慎跌落——那是母亲送她的及笄礼物。混战中她被刺刀划破左臂,却反手将敌人刺倒,鲜血顺着军装渗成红梅,仍在喊杀声中带领战友夺回阵地。茅盾后来在《虹》里写的"梅女士举枪冲锋",正是以她为原型。 淞沪会战的炮声里,她带着22名平均19岁的女兵组成战地服务团。南翔阵地上,胡兰畦跪在弹坑里为伤员做手术,敌机俯冲时的气浪掀飞了钢盔,她却用身体护住正在输血的伤兵。剪刀剪开粘连着血肉的军装时,士兵疼得颤抖,她就哼起四川民谣:"黄桷树,黄桷桠,黄桷树下是我家..."后来战士们说,这位浑身是血却轻声哼歌的女长官,比任何止痛药都让人安心。 二、国际风云:铁窗里的《国际歌》 柏林莫阿比特监狱的铁窗后,胡兰畦用德语默记《国际歌》的旋律。1933年希特勒上台当月,她在波茨坦广场散发抗日传单被捕,目睹犹太妇女被皮鞭抽打的夜晚,她突然起身用标准德语唱起"起来,饥寒交迫的奴隶"。难友们先是惊愕,继而跟着哼唱,铁窗内的歌声惊飞了窗外寒鸦。宋庆龄联合鲁迅的抗议信递到盖世太保总部时,这个敢在牢房墙壁画马克思像的中国女子,已被折磨得遍体鳞伤。 两年后在莫斯科,高尔基用布满烟疤的手握住她:"你比我笔下的革命者更勇敢。"当文豪的灵柩在红场缓缓移动,胡兰畦作为唯一外籍执绋者,黑色手套拂过棺木上的红星时,忽然想起在德国女牢里,她曾用指甲在墙壁刻下"中国必胜",此刻掌心的温度,与当年刻字时的血热并无二致。 三、情断烽烟:滕王阁畔的月光誓约 1937年南昌的秋夜,滕王阁飞檐下,陈毅对着未干的墨迹叹气。胡兰畦刚从上海前线赶来,军装上还沾着硝烟,却在看到他写的《梅岭三章》草稿时笑了:"该把'此去泉台招旧部'改成'待我沙场斩敌酋'才对。"两人聊到黎明,江风吹动她鬓角的白发——那是在苏州河抢救伤员时被弹片划伤留下的。 组织的反对信来得很快。陈毅握着她的手,指腹还留着握枪的茧:"等胜利了,我们去乐至看陈毅故居的梅树。"可当三年后她在重庆收到结婚照,照片背后是他熟悉的字迹:"别等了,向前看。"她走到长江边,将珍藏的弹片——那是南昌重逢时他从自己伤口取出的——投入漩涡,江面溅起的水花,终未比得上眼眶里打转的泪珠。 四、孤独绽放:褪色军装上的无声誓言 1950年代的北京工业学院图书馆,总见一位戴蓝布袖套的老馆员。她整理抗战史料时,会在某页边角轻轻画朵野蔷薇——那是当年服务团女兵们的暗号。有人见过她午休时对着袖口发呆,那里绣着的"毅"字,丝线早已磨断,她却用同色补丁补了又补。 平反那年,当工作人员捧回泛黄的《在德国女牢中》手稿,90岁的老人指尖抚过残缺的页码,忽然笑了:"当年盖世太保没烧掉它,真好。"1994年清明前,她在病床上用红笔在日历画圈:"该给陈妈妈上坟了。"这是她坚持了半个世纪的事——替那个再也无法回来的人,尽最后的孝道。