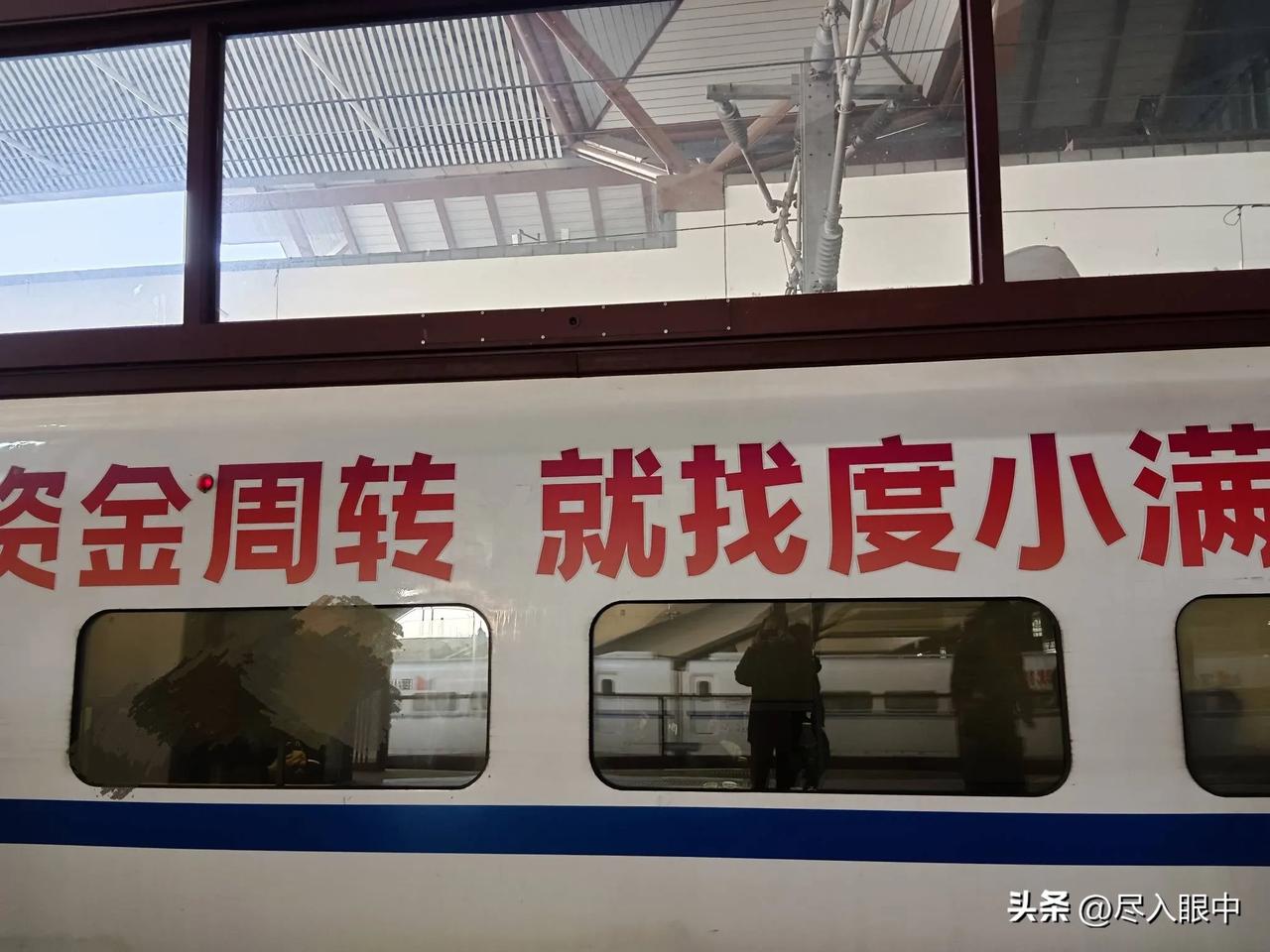

高铁作为现代交通的重要载体,不仅是出行的工具,更是公共空间的延伸。然而,当车厢内外被小贷公司的广告全面覆盖时,这种商业行为是否合适,确实值得深入探讨。 当前,高铁广告的密集投放已引发公众对公共空间过度商业化的担忧。用户描述的“度小满”广告占据车厢内外每一寸可见空间的现象,并非孤例。类似的情景在近年频繁出现,例如某短视频平台曾因“农民工借贷升舱”的土味广告被批低俗,其内容不仅脱离实际,更暗含对特定群体的消费主义诱导。这种广告的泛滥,本质上反映了资本对公共资源的过度侵占。高铁作为国家形象窗口,其广告审核若仅以收益为导向,可能削弱公共服务的公益属性,甚至传递“金钱至上”的价值观,尤其对青少年形成不良示范。 小贷广告的推广手段常存在误导性。例如,以“日息低至XX元”“无需抵押”等话术吸引用户,却隐藏高年化利率的风险。北京市市场监管局2024年发布的《金融投资理财类广告发布指引》明确要求不得使用“最低利率”等模糊表述,并需清晰展示年化利率,但实际执行中仍有平台通过缩小字体、跳转页面规避监管。此类广告的传播可能诱导非理性借贷,加剧社会负债问题。网页2和3的案例显示,即便未实际借款,频繁点击广告导致的征信查询记录也会影响银行贷款审批,凸显金融信息不对称对普通人的潜在伤害。 广告内容的文化导向同样值得警惕。此前“劝农民工借网贷”广告因丑化农民形象遭舆论抨击,其剧情设计将农民工塑造成“无知且易被诱惑”的群体,既违背现实,也损害社会对农民的尊重。高铁广告若不加筛选,类似价值观扭曲的内容可能进一步侵蚀公共空间的文化健康性。尤其当儿童询问广告含义时,家长难以解释背后的金融陷阱,导致超前消费观念过早渗透。 从法律层面看,《民法典》规定广告不得含有虚假或误导性内容,且需保障消费者知情权。然而,小贷广告常游走于合规边缘,例如通过情景剧美化借贷、弱化风险。监管虽已加强(如要求展示放贷主体资质),但执行力度与违规成本仍需提升。企业方面,追求流量变现的同时,漠视社会责任,将公共交通工具变为“网贷推销场”,显然违背商业伦理。 高铁广告的投放需重新审视其社会影响。监管部门应严格审查广告内容,限制高利率或误导性金融产品的宣传;企业则需承担伦理责任,避免将公共空间过度商业化。毕竟,高铁不仅是交通工具,更是社会价值观的展示窗口。唯有在商业利益与公共福祉间找到平衡,才能维护这一“国家名片”的尊严与温度。