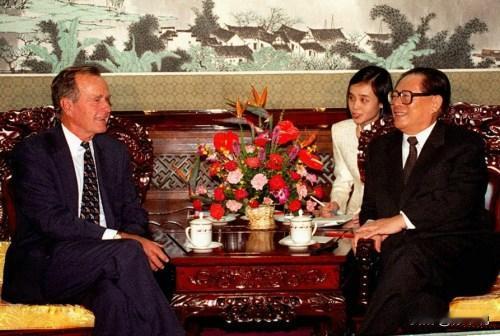

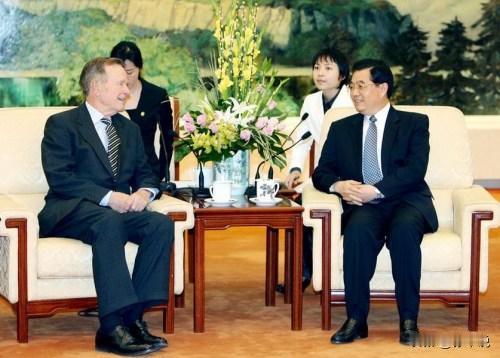

1974年深秋的北京中南海,一位身材高大的美国外交官在牡丹厅门口反复整理领带,他身后的翻译突然压低声音提醒:"主席可能会问你为何放着中央情报局长不当,非要来中国当联络处主任。" 话音刚落,木门轻启,82岁的毛主席在工作人员搀扶下缓缓抬头,目光如炬地望向眼前这个身着深蓝西装的年轻人——50岁的乔治·布什。这场看似寻常的外交接见,却在十四年后被历史证明是中美关系史上最具戏剧性的预言现场。 当布什用刚学会的中文说出"毛主席好"时,毛主席的脸上突然浮现笑意。据在场翻译冀朝铸回忆,主席用浓重的湖南口音说道:"你比尼克松聪明,知道中国才是未来。" 这场原定15分钟的会面延长到75分钟,毛主席不仅详细询问了布什家族在德州的石油生意,更突然指着墙上的世界地图断言:"你这个年轻人,将来是要当总统的。" 可能没有人会对伟人这番预言当真,因为彼时的布什刚经历人生低谷——辞去共和党全国委员会主席职务、拒绝中央情报局长任命,主动选择驻华联络处主任这个冷门职位。 但毛主席精准捕捉到了这个政治世家子弟的特质:布什书房里摆放的《孙子兵法》英译本、他每天清晨坚持阅读《人民日报》的习惯,以及向中国厨师学习包饺子的亲民作风,都在彰显其独特的战略眼光。 毛主席的"总统预言"绝非一时兴起的客套。在1974年10月21日的会谈记录中,主席特别提到:"我们应当培养看得懂《资本论》的美国领导人。"这句话暗含深意——当时正值中美关系正常化关键期,毛主席意识到需要在美国权力体系中寻找理解中国道路的"知华派"。 布什在华的13个月展现出惊人的适应力。他骑着凤凰牌自行车穿梭北京胡同,带着老婆芭芭拉在东风市场排队买冬储大白菜,甚至在使馆区组织"中美棒球友谊赛"。这些举动与同时期美国政客对中国的猎奇心态形成鲜明对比,暗合毛主席对"接地气政治家"的价值判断。 1988年布什当选美国总统当晚,他在日记中写道:"十四年前毛主席的话语突然在耳边回响。" 据说就职典礼前夜,布什特意致电前驻华同事,要求调阅1974年会谈纪要。这种心理暗示深刻影响其执政风格:当东欧剧变引发全球反共浪潮时,布什政府始终拒绝公开批评中国,在1991年国会山对华最惠国待遇大辩论中,他动用了23次总统否决权。 毛主席的预言以更隐秘的方式延续。2018年中美贸易战前夕,90岁高龄的布什妻子芭芭拉接受采访时透露:"乔治始终记得毛主席送他的《矛盾论》英译本,书页间夹着的银杏叶至今保存在家族博物馆。" 这种思想印记在布什家族延续——其子小布什任内创下访华7次的总统纪录,孙子乔治·P·布什担任德州土地专员期间,始终反对州议会中的"对华脱钩"提案。 回看这场世纪对话,毛主席的预言能力实质是战略洞察的具象化。1974年的中国正处特殊历史节点:周总理住院治疗、小平同志未全面复出,毛主席选择在此时接见美国次级外交官,实则是在布设中美关系的"未来之锚"。 2006年深秋,82岁的老布什重返北京时,特意到毛主席纪念堂献上花圈。随行记者捕捉到他在汉白玉坐像前长达三分钟的静默,此刻的中南海秋叶纷飞,恰似1974年那个预言诞生的下午。 老布什是“中国人民的老朋友”。

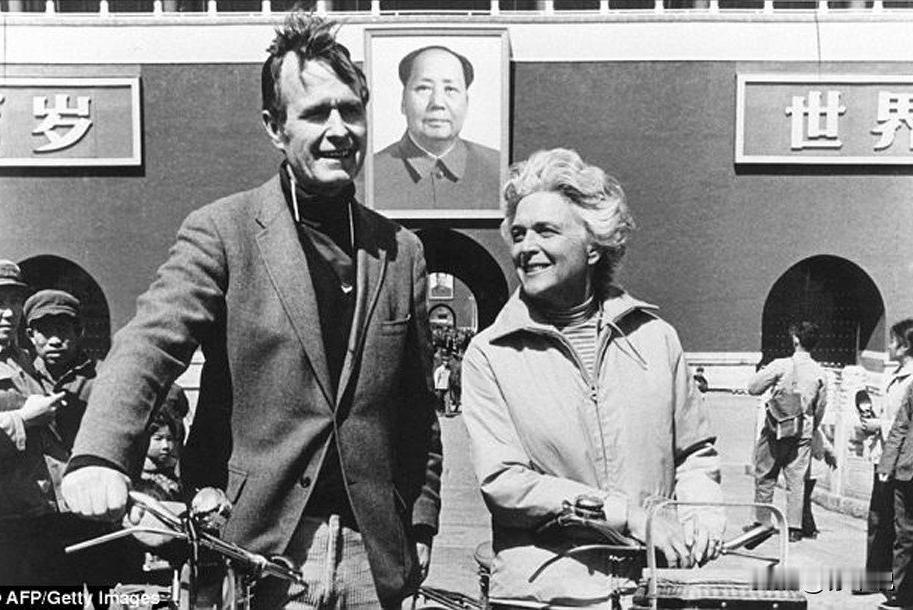

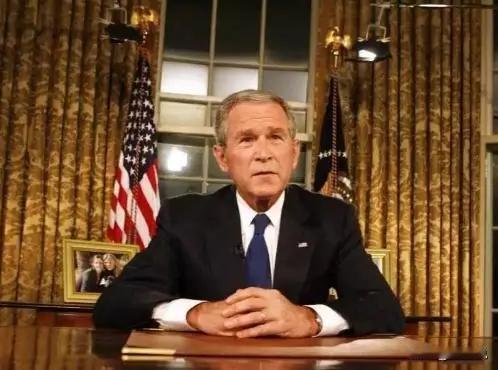

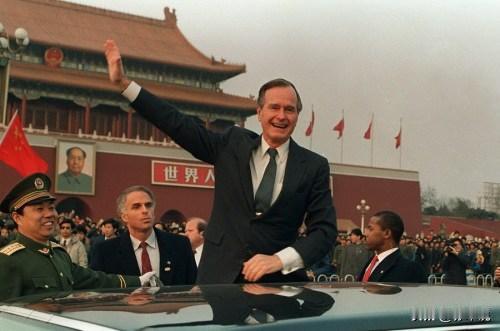

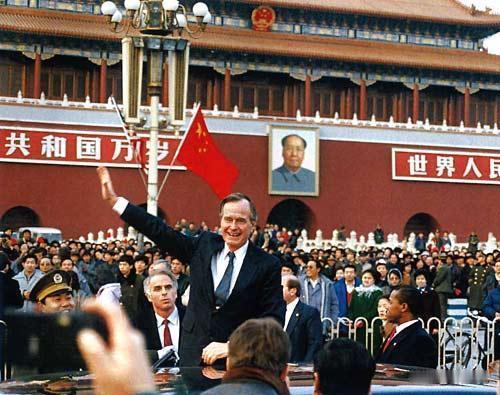

![这个穿唐朝服饰的小女孩不是人吧[吃瓜]我前脚刚跟师长侧对话完,后脚跑图回来路过就](http://image.uczzd.cn/831931396369391411.jpg?id=0)