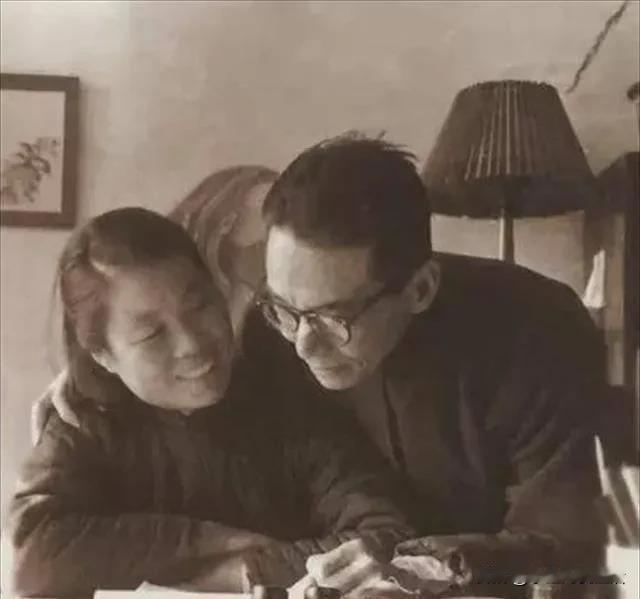

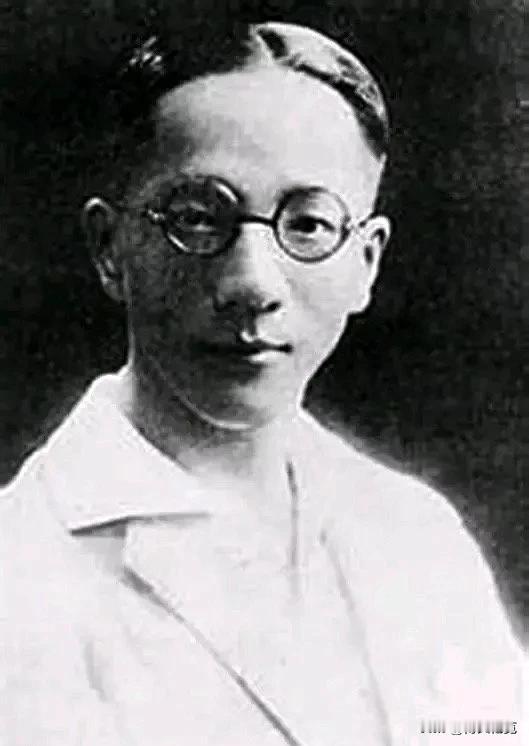

1953年,北京中南海怀仁堂里,空气凝固如铁。一向以优雅知性示人的林徽因,此刻却面色苍白、双手颤抖。她直视着对面的北京市副市长吴晗,声音几乎嘶哑:“你们拆的是八百年历史的真古董!我林家满门忠烈,你算什么东西?!” 话音落下,满座哗然。这场被后人反复咀嚼的争吵,不仅撕开了两位知识分子的立场裂痕,更成为一座古城与一个时代命运交缠的悲怆隐喻。 林徽因的愤怒绝非一时冲动。她的血脉中流淌着对文明近乎执拗的守护基因。 1950年代的北京,城墙内是拥挤破败的胡同,城墙外是亟待扩张的工业区。决策者眼中,18米高的城墙如同勒住城市咽喉的枷锁。吴晗在会议上直言:“城墙妨碍交通,限制发展,留着有什么用?”这句话点燃了林徽因的怒火。 那句”“我林氏满门忠烈”,她有资格说。 林徽因的叔父林觉民,在《与妻书》中写下“以天下人为念”后血洒黄花岗; 林徽因的父亲林长民,为抗议军阀暴政殒命关外; 林徽因的弟弟林恒,23岁驾战机与日寇同归于尽。 这个家族用生命诠释了“忠烈”二字,而当战火平息,林徽因将这份忠烈投向了另一种战场:守护文明的血脉。 1949年,林徽因与梁思成彻夜绘制《全国文物古建筑目录》,标注每一处古城、古塔、古桥的坐标,如同为中华文明绘制“基因图谱”。 北京城墙,正是这张图谱上最醒目的坐标。梁林夫妇提出“新旧城分离”方案,幻想着城墙化作一条“翡翠项链”,串联起城楼、角楼与护城河,让历史与未来在空间上共生。 然而,这份理想主义的蓝图,撞上了新中国钢铁洪流般的工业化进程。 吴晗这位明史专家作为分管文教的副市长,他必须回答时代的提问:一座象征封建王朝的城墙,能否让位于工厂、道路与千万市民的生存? 1957年,永定门城楼在爆破声中化为瓦砾。林徽因已病入膏肓,却仍攥着梁思成的手流泪:“五十年后,历史会证明你是对的。” 她至死未能看到,自己预言的后半句——吴晗在文革中被迫害致死,梁思成挂着“复古罪人”的牌子扫厕所,而轰然倒塌的不仅是城墙,还有一代知识分子的尊严与理想。 但历史的回响总是迟到却震耳欲聋。 1996年,学者王军写下《城记》,揭开被掩埋的梁陈方案,世人惊觉那个“环城公园”的构想竟如此超前; 2004年,复建的永定门城楼尴尬矗立,新砖旧基的裂缝间,流淌着“假古董”的讽刺; 2025年,明城墙遗址公园的梅花树下,我抚摸斑驳的墙砖,也许突然读懂林徽因当年的痛彻心扉。 这场争论从未真正结束。当苏州用城墙步道留住春秋烽烟,当西安借古城墙打造文旅IP,当平遥因完整古城入选世界遗产——人们终于明白,林徽因守护的不是几块旧砖,而是一个民族对自身文明的敬畏。 回望1953年那声怒吼,它既是知识分子对理想的殉道式坚守,也是现代化进程中文明阵痛的尖锐注脚。 今天的我们仍在回答那个终极命题:如何在推土机的轰鸣声中,留住历史的魂魄?或许正如林徽因所说:“若所有记忆都被抹去,我们该用什么证明自己曾如此辉煌地活过?” 砖石可毁,但文明不灭。那些为守护文明掷地有声的灵魂,终将在时光长河中,化作另一座不朽的城墙。