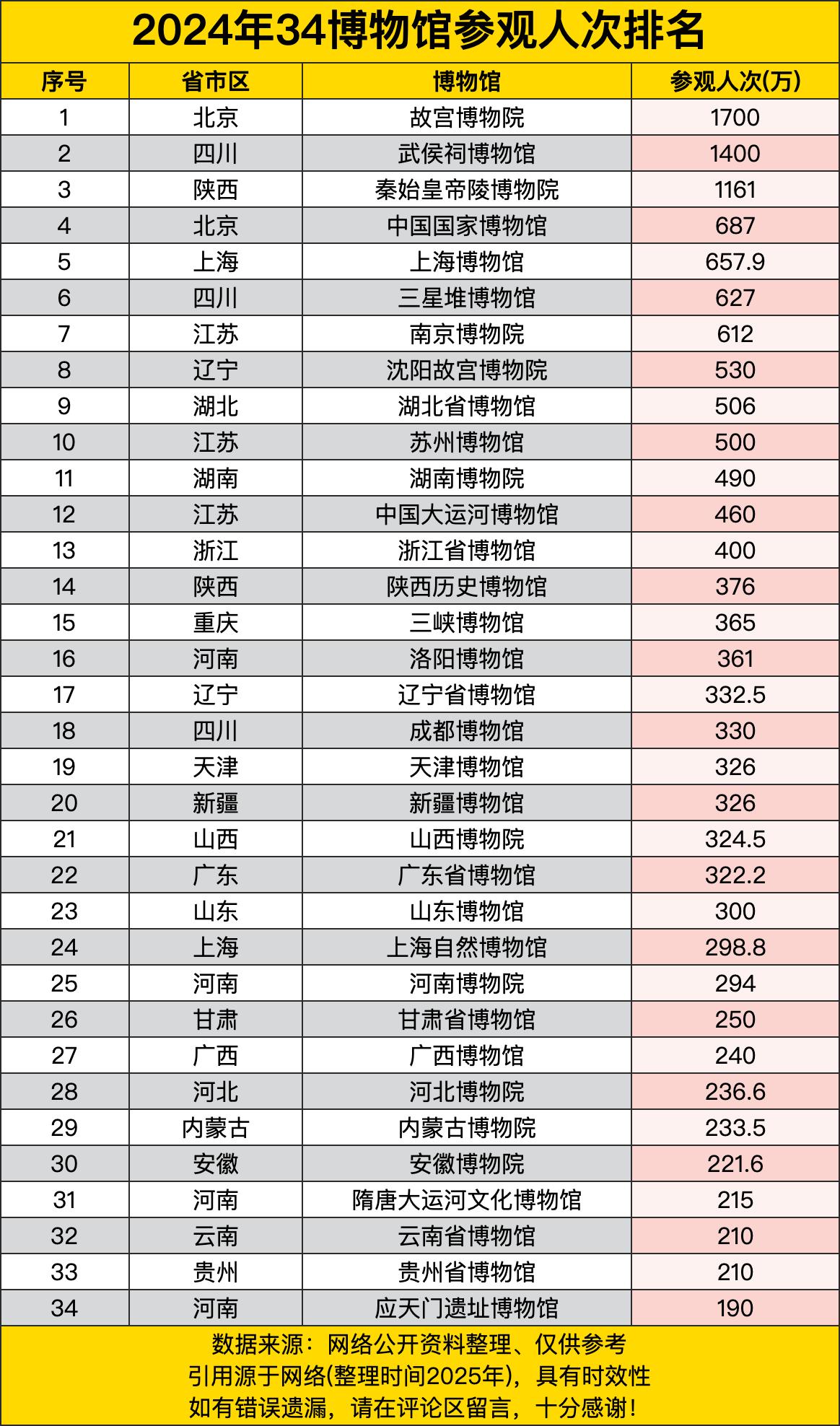

9个亿的“金蝉”你见过吗?苏州挖出古墓,金蝉就趴在女尸身上。 南京博物馆的珍宝长廊中,有一件闪烁着金光的特殊展品,它就是价值高达9亿的金蝉簪。这件文物不仅是南京博物馆八大镇馆之宝之一,更是中国古代珍贵爱情故事的见证者。 这支金蝉簪的旅程要追溯到1954年5月16日。那天,在江苏南京五峰山训练基地,考古人员正在对一处明朝合葬墓进行发掘工作。当他们打开编号为14号的棺材时,一个意外的发现让所有人惊讶不已。 "那边有只虫子!"一位考古人员指着棺材里女尸头部左侧喊道。其他人凑近一看,才发现那并非普通的昆虫,而是一支做工精美的金蝉簪。金色的蝉栩栩如生地趴在一片翠绿的玉叶上,历经数百年却依然光彩夺目。这支簪子的主人,正是明朝进士张安晚的小妾魏氏。 这支金蝉簪的工艺堪称绝妙。整个蝉身由纯金打造,大小与真实的蝉相当,背上的纹路清晰可见,仿佛下一秒就要振翅飞走。蝉足下的玉叶厚度仅有两毫米,却能清晰地看到叶脉,晶莹剔透。玉叶连接着一个银制花托,与发簪相连,前粗后细,整体呈现出一定的弧度。即使放在今天,制作这样一件艺术品也需要极高的工艺水平。 更令人惊叹的是蝉的深层含义。在古代,蝉也被称为"知了",与"金知玉叶"谐音,这正是"金枝玉叶"的前身。"金枝玉叶"常用来形容贵族后裔,而这支簪子出现在小妾的身上,透露出张安晚对魏氏非同寻常的感情。 原来,魏氏比张安晚小了整整20岁,但两人却情投意合。在张安晚年轻读书时,正是魏氏一直陪伴在他身边。从贫寒书生到功成名就的进士,魏氏见证了张安晚人生的重要转折。尽管在封建社会的规矩下,魏氏只能以小妾的身份生活,但在张安晚心中,她早已超越了世俗的身份界限。 蝉在古代还被赋予"重生"的意义。它在地下蛰伏多年,脱壳而出,象征着生命的延续。张安晚将这支象征重生的金蝉簪放在魏氏身边,寄托了他对爱人的思念,也表达了希望来世能与魏氏再续前缘的美好愿望。 这座发现于1954年的合葬墓,其规模与排场远超同时期的普通墓葬。考古人员在一开始就注意到,这是一座一男四女的合葬墓,足见墓主人在生前地位不低。根据墓志铭和出土文物,专家确定墓主人是明朝进士张安晚,曾在一位县令身边任职,社会地位颇高。 让考古人员感到奇怪的是,在这座合葬墓中,陪葬品的分布极不均匀。张安晚本人和他的正室妻子以及其他小妾的棺材中,只有一些普通百姓常用的物品,并无特别珍贵之物。唯独第14号棺材中的小妾魏氏,拥有那支价值连城的金蝉簪。这种陪葬品的悬殊差异,在明朝的墓葬中十分罕见。 更加引人深思的是这座合葬墓的位置选择。在五峰山地区,墓葬有着明确的分区制度:一处是达官贵人专属,另一处是平民百姓专属。按照张安晚的身份和地位,他理应被安葬在达官贵人区。然而出人意料的是,他选择与平民百姓为邻,将自己和家人的合葬墓建在平民区域。 这个特殊的选择无意中保护了整座墓葬。当地常有盗墓者光顾,他们深谙墓葬分区的规则,通常只对达官贵人区的墓葬感兴趣,认为平民墓中不会有值钱的陪葬品。考古人员在附近发现的其他贵族墓葬都已被盗掘一空,只留下墓主人孤零零的尸骨。而张安晚的合葬墓因位于平民区,反而躲过了盗墓者的光顾,保存完好,让那支价值9亿的金蝉簪得以安然无恙地穿越时空,重见天日。 张安晚的这一选择,也透露出他作为清官的品格和对当时社会制度的态度。据史料记载,张安晚一生清廉,爱民如子,从不贪图富贵。他将自己与平民葬在一起,某种程度上是对自己为官一生的交代,也是对当时严苛等级制度的无声抗议。 在封建社会,小妾的地位远低于正室,常常受到欺凌。而张安晚与魏氏的关系却打破了这一常规。他内心深处始终将魏氏视为真正的爱人,只是受制于当时的礼法和家族势力,无法给予魏氏正式的名分。通过金蝉簪,张安晚表达了对魏氏的特殊感情,也寄托了对来世能与魏氏正式结为夫妻的期盼。 这座合葬墓体现了中国传统的"生同衾,死同穴"观念,象征着夫妻在死后灵魂仍能相伴。尽管在形式上,这是一男四女的合葬墓,但从陪葬品的安排可以看出,张安晚真正想要陪伴的是小妾魏氏。