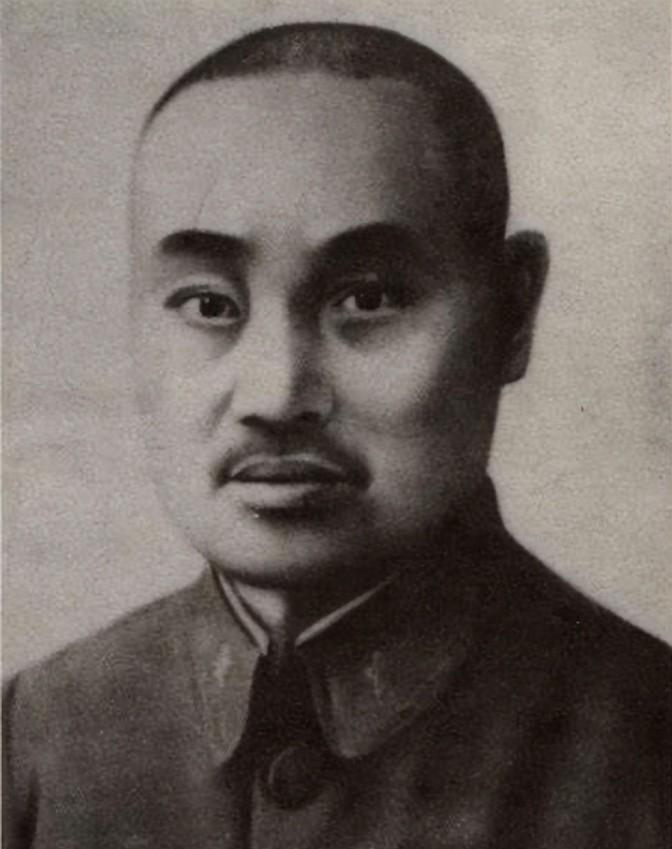

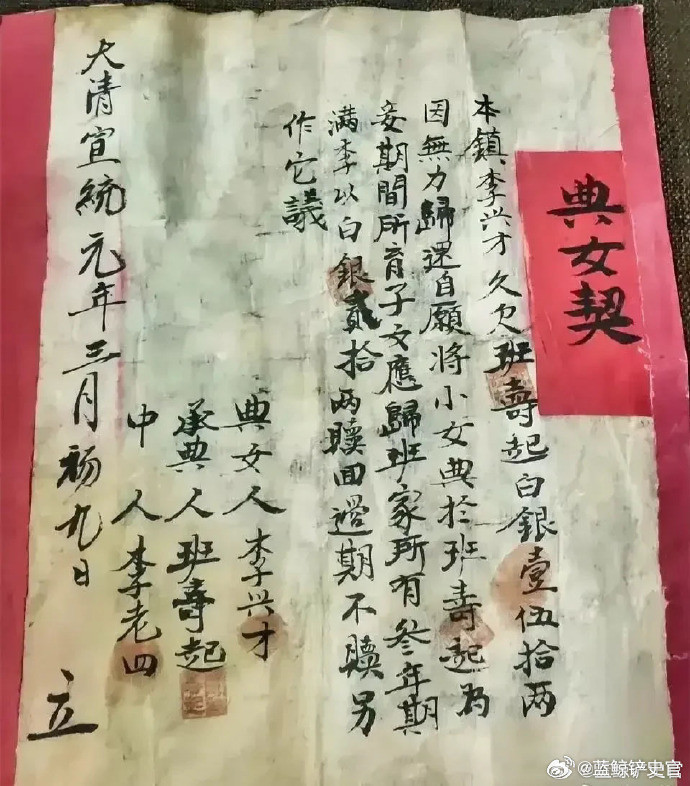

1951年,叶亚华带着儿子在澳门乞讨,可半天都没有收获,无奈的叶亚华只能在一块木牌上写下:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”此举引起了轩然大波,她为什么要这么做呢? 叶亚华的故事,得从她的丈夫王铭章说起。王铭章是抗战时期的知名将领,1938年在台儿庄战役中壮烈牺牲。他是四川人,早年在川军中崭露头角,后来投身抗日战场,率部拼死抵抗日军,最终以身殉国。他的死震动了当时的社会,被誉为民族英雄。然而,英雄的光环没能庇护他的家人。抗战胜利后,叶亚华的生活却跌入谷底,带着幼子流落到澳门,靠乞讨度日。 1951年的澳门,经济尚未完全恢复,社会底层的人生活艰难。叶亚华作为一个单身母亲,带着孩子四处漂泊,生存成了最大的难题。乞讨本是无奈之举,可那天她站了大半天,却没人愿意施舍。眼看孩子饿得直哭,她心急如焚。就在这时,她做出了一个大胆的决定——在一块木牌上写下自己的身份。这不是随便写写,而是她最后的求救信号。 她为什么要这么做?有人可能会觉得,她是想借王铭章的名声博取同情。毕竟,王铭章是抗战英雄,他的名字在当时还有一定影响力。可仔细想想,这背后更多的是一个母亲的绝望。叶亚华不是在炫耀身份,而是在用仅剩的尊严换取活下去的机会。她知道,写下这句话可能会引起关注,也可能会招来质疑,但她别无选择。 果不其然,这句话一出,效果立竿见影。路人开始围观,有人震惊,有人疑惑,消息很快传开,甚至登上了报纸。舆论一下子炸了锅,有人同情她的遭遇,有人质疑她是否真是王铭章的遗孀,还有人觉得她是在消费英雄的名声。无论外界怎么看,叶亚华的举动确实改变了她的处境。据史料记载,当地一些热心人士得知此事后,伸出了援手,她和孩子的生活暂时有了着落。 但这事远没那么简单。叶亚华的身份确实得到了证实,她的确是王铭章的妻子。抗战结束后,国民党政府对阵亡将士家属的抚恤政策执行得并不彻底,很多遗孀和孤儿被抛在社会边缘。叶亚华的遭遇不是个例,而是那个年代无数英雄家属的缩影。她的丈夫为国捐躯,她却得不到应有的保障,只能靠自己挣扎求生。 从另一个角度看,她的举动也反映了当时社会的复杂情绪。抗战刚结束几年,人们对英雄的记忆还很鲜活,可现实却是残酷的。叶亚华写下那句话,既是对丈夫牺牲的呼喊,也是对社会冷漠的控诉。她不是在乞求怜悯,而是在提醒大家:英雄的血不是白流的,他们的家人不该被遗忘。 这件事传开后,也引发了不少讨论。有人觉得她很勇敢,敢用这种方式为自己发声;有人却认为她不该拿王铭章的名头“卖惨”,毕竟英雄的荣誉是神圣的。可换个角度想,如果她不这么做,谁会注意到她的困境?她不是什么大人物,只是一个走投无路的普通女人。她的选择虽然冒险,却也让人不得不佩服她的胆量和坚持。 叶亚华的故事,还得放到历史大背景里去看。1949年新中国成立后,澳门作为葡萄牙殖民地,成了不少人避难的地方。那时候,内地战乱刚平息,很多家庭支离破碎。叶亚华可能也是因为各种原因流落至此。她带着孩子乞讨的那一刻,代表的不只是她个人的悲剧,更是那个动荡年代无数普通人的苦难。 再说回王铭章,他牺牲时才40多岁,生前留下的事迹至今被人传颂。可他没料到,自己死后,妻儿会过得这么艰难。叶亚华写下那句话时,心里应该百感交集。她既为自己和孩子的处境感到无助,也为丈夫的牺牲感到不值。英雄的荣耀归于国家,可家属的苦日子却得自己扛。 这件事的影响还不小。叶亚华的举动不仅让她暂时脱离困境,也让社会开始关注抗战遗孀的生活现状。当时的报纸报道了这件事,虽然细节不多,但足以引起一些反思。有人开始呼吁政府和社会组织为这些英雄家属提供更多帮助。虽然后续具体进展不详,但叶亚华无疑用自己的方式,推动了一点改变。 叶亚华后来的生活如何,资料里没太多记载。有人说她靠着好心人的帮助,在澳门勉强过活;也有人说她后来回了内地。

老周2627026

向为歼灭日军而血染疆场的王铭章夫妇将军致敬!