毛主席最后一次观影竟嚎啕大哭:《难忘的战斗》播放不到十分钟被迫中止,医护人员紧急将主席抬走。

1976年的春节,北京谅山庄内,一声啼哭声猛然在寂静中炸响,73岁的毛主席眼圈突然泛红,热泪直流,整个会场哭成一片。

电影《难忘的战斗》并未播放多久,就被迫中断,剧中一幕群众热情夹道欢迎解放军的画面,竟让斗战一生的开国领袖在垂暮之年痛哭失声。侍卫人员赶紧找来医护人员,将毛主席抬离放映厅,护理休养。

回想起来,在那个动荡而残酷的年代,毛主席几乎是以一种超乎常人的意志力在维系着自己,无论是风餐露宿的黎民百姓,还是亲朋好友的离世,乃至儿子的英年早逝,主席鲜少在人前露出一丝脆弱。

他总是泰然自若地接受一切,用平和的神情掩饰内心的悲戚和痛楚,可是,随着年岁渐高,意志再坚定的人也难免会在某个转折点失去控制。

特别是在经历了患病和残疾的双重打击后,毛主席的内心总算敞开了一条缝隙,任凭那些被憋在心底太久的情绪慢慢溢出。

高龄对于常人而言就已是一种折磨,何况是像毛主席这样风云几世的老革命。

身体每况愈下,但他仍勉强出席一些重要场合,只为完成对国家和人民的最后一点贡献。可即便如此,他那久经沙场的英雄体魄也撑不住多久了。

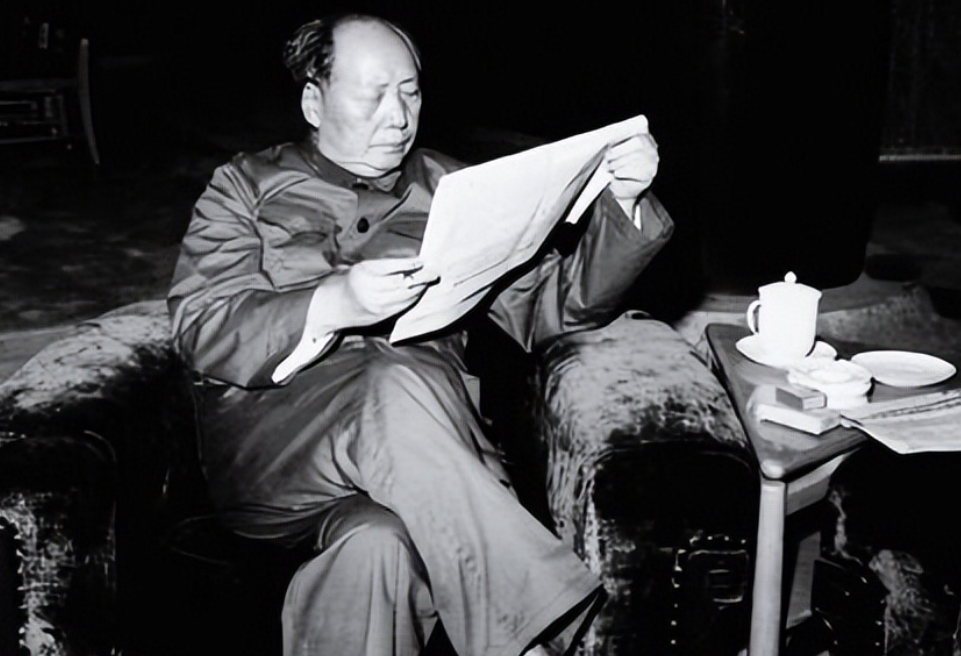

1976年,已是毛主席生命的最后一个年头,彼时,他的身体状况可谓每况愈下,病魔缠身。

长期卧床导致肌肉萎缩,两条腿膝关节无法伸直,连站立和行走都已成为一种奢侈,说话也变得十分吃力,只能从喉咙里发出模糊不清的单音,严重缺氧更是时常困扰着他。

尽管如此,毛主席对于国家大事仍是钻牛角尖,决不能有丝毫懈怠,这一年5月下旬,巴基斯坦总理布托应邀访华,作为友好邻邦的重要客人,布托一开始就提出,希望能有幸一睹伟人的风采。

可是,由于毛主席的身体原因,会晤一直未能如期安排。就在布托行程将至的最后时刻,他再次重申了这个心愿。

当时的情况是,毛主席刚刚服下了一剂安眠药物,本打算小憩一会儿,然而,当他的秘书汇报了布托的要求后,毛主席却毫不迟疑地点了点头,示意同意会晤安排。

尽管身体每况愈下,但是对于国家利益和友谊,他从来都是一视同仁、绝不推卸。

于是,在服用了安眠药的情况下,毛主席费力地坐在沙发上,等待着布托的到来。

很快,布托总理就被引见了进来。

"我不大好,腿不大好,讲话也不好。"毛主席斟酌着措辞,用沙哑的嗓音缓缓回答。

"主席创造了伟大的历史,你高举着人民革命的斗争旗帜。"布托肃然起敬,对毛主席的伟大事迹赞赏有加。

"没有做出多少成绩。"毛主席谦逊地摇了摇头。在他有限的体力里,这番对话几乎已是极限。

整个会面持续时间并不长,但却给布托留下了极为深刻的印象。他没想到,中国这位备受推崇的领袖,竟会以如此虚弱的形象示人,而毛主席坚持会见自己的决心,也令他无比敬佩和感动。

这就是毛主席在生命的最后阶段的真实写照。仿佛一座经历了万千风霜却依旧屹立的钢铁丰碑,终于在岁月的冲刷下失去了固若金汤的根基,慢慢地在风中摇曳、倾斜。

也许是为了避免自己的病痛再次牵动党和国家的神经,毛主席在很长一段时间里都极少在公众场合露面。他更多是闭门不出,只和身边的几个亲信保持着微薄的联系。

正是在这种半隐居的生活中,毛主席开始频繁地怀念并回顾起过去的峥嵘岁月。

对于一代伟人来说,这或许是最后的眷恋和不舍。在人生的终点线上,他再次被汹涌的回忆所包裹,溺毫于对那段波澜壮阔的岁月的挚爱和眷顾。

1976年9月9日,这位人民领袖在北京与世长辞,离开的是一个83岁高龄的孤独老人。但他的泪水,却如同一种见证和注脚,见证着他对革命事业的不朽贡献。

相遇

1976年伟人是83岁 (1893-1976)

雕逐曙光

1976年毛主席才73岁?