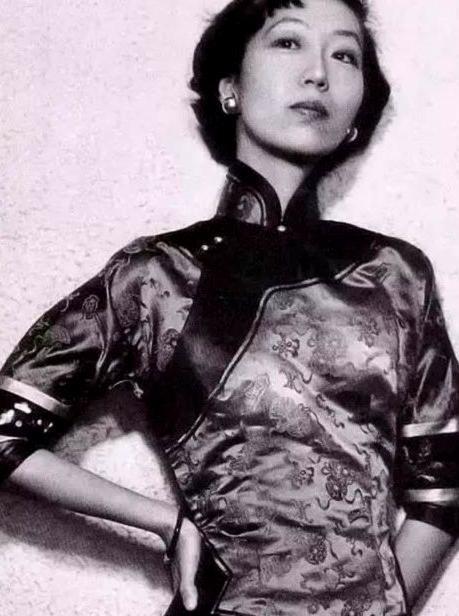

1995年,民国才女张爱玲在洛杉矶的公寓里悄然离世,整整七日后才被房东发现。这位风华绝代的作家赤身躺在行军床上,四周散落着揉皱的纸巾,临终场景令人唏嘘。更令人费解的是,她在遗嘱中特别强调:"严禁任何人瞻仰遗容!"这位文学奇女子,究竟在生命最后时刻守护着什么不为人知的隐秘? 【消息源自:《南方周末》2015年纪念专题“张爱玲:孤独的文学女王”;《张爱玲传》余斌著;洛杉矶郡法院公开的张爱玲遗嘱原件记录】 1995年9月8日,洛杉矶西木区的一栋普通公寓里,管理员嗅到了不寻常的气味。他敲了敲206号房的门,无人应答。透过门缝,他看到地板上散落的报纸已经堆到膝盖高。警察破门而入时,最先映入眼帘的是满屋子的纸袋——装快餐的、包杂物的、揉成团的,像一片灰白色的沼泽。而在这些现代生活的残骸中央,一位瘦小的东方女性静静躺在蓝条纹毯子上,穿着绛红色旗袍,仿佛上世纪四十年代上海滩的一抹剪影。法医后来确认,张爱玲已经离世至少七天。 这个场景像极了她小说里的某个段落。三十年前她在《金锁记》里写曹七巧临终时“指甲上的凤仙花汁褪成了淡红色”,如今她自己指甲上的蔻丹也斑驳剥落。不同的是,再没有长安或长白那样的子女守在身旁,只有一台老式电视机在角落闪着雪花点,播放着午夜购物广告。 “她总说不需要帮忙。”公寓经理后来对记者比划着,“上周我听见她咳嗽,问她要不要叫医生,她隔着门说‘只是着凉’。”这位经理不知道,这个拒绝就医的东方老太太,曾是整个华语文学界最耀眼的明星。1943年的上海,23岁的张爱玲穿着自制的奇装异服去印刷厂校稿,工人们会停下机器争相传阅《紫罗兰》杂志上她的新小说。当时有读者写信到报社:“读《倾城之恋》,像在雨夜里被人灌了碗热黄酒。” 但太平洋彼岸的美国从不对天才网开一面。1955年秋,张爱玲拎着两只皮箱站在旧金山码头时,行李箱里装着《秧歌》的英文手稿和母亲留给她的翡翠耳坠。接船的美国丈夫赖雅搂着她肩膀说:“亲爱的,这里每个人都可以重新开始。”可他们租的第一间公寓里,蟑螂在打字机上爬行。当赖雅中风瘫痪后,张爱玲不得不给香港的电影公司写剧本赚钱,有次为了赶稿连续工作38小时,最后在信里向朋友抱怨:“手指在键盘上敲出了血泡,宋先生若见到定要笑话我娇气。” 1967年赖雅去世那晚,房东太太听见顶楼传来持续不断的打字声。“我以为她在写悼文,第二天却收到一沓爱情小说稿。”这种用写作对抗悲伤的方式,早在她24岁就显露端倪。1944年胡兰成逃难到武汉后寄来分手信,她边哭边写完《红玫瑰与白玫瑰》,稿纸上全是泪渍。多年后有人问起这段往事,她只是摆弄着咖啡勺:“乱世里的男女,就像咖啡杯里的方糖,看着没动,其实早化了。” 晚年她的搬家频率堪比游击队员。从1984年到1994年,她在洛杉矶换了45个住所,行李永远保持三个纸箱就能装完的状态。有次华人作家戴文采好不容易打听到她住址,蹲守一个月才在垃圾袋里发现线索:印着“蟹粉小笼”字样的外卖盒、用过的纸巾上沾着口红印、撕碎的银行账单显示余额不足2000美元。这些碎片拼凑出的生活,与她笔下“三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄湿晕”相去甚远。 死亡来临前,她做了所有能做的准备。1992年2月14日,她在律师事务所签遗嘱时特意选了钢笔而非圆珠笔,就像她小说里写的“签字要用蓝黑墨水才郑重”。遗嘱执行人林式同回忆:“她问我太平洋哪片海域最干净,说要选个没污染的地方。”三年后,当她的骨灰真的被撒向那片蔚蓝时,没有亲友在场,只有租来的小游艇上,摄影师拍下了玫瑰与白菊被浪花卷走的瞬间。 如今上海常德公寓她的故居成了文青打卡地,游客们举着《半生缘》在阳台上自拍。而当年她离开上海前对姑姑说的最后一句话是:“阿姑放心,我不过是将自己还给自己。”这句话像道谶语——最终她确实以最决绝的方式完成了这场长达半个世纪的自我放逐。太平洋上的海鸥掠过她骨灰消散处时,远处货轮正鸣着汽笛驶向东方,那声音听起来,像极了老上海电车的叮当声。