1420年,紫禁城即将完工,作门槛的木材被木匠锯断了一寸,由于无法更换木材,21岁的木工蒯祥冒着被杀头的危险,让木匠把木材再锯一寸!谁知道,此举竟然得到明成祖朱棣的夸奖,这是为何?

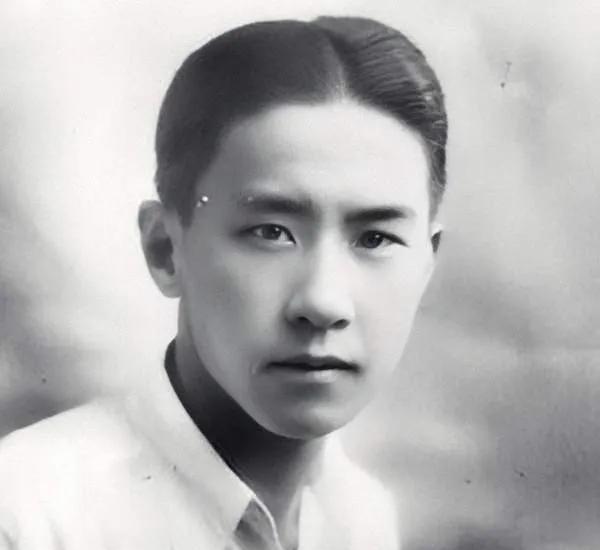

1420年的北京,一座恢宏的宫殿正在拔地而起。这就是日后闻名于世的紫禁城,中国古代皇宫建筑群的杰出代表。经过了三年的昼夜不停的建设,这个宏大的工程已接近尾声。然而就在这时,一个意外突然发生了。 作为宫殿重要部位的门槛,皇帝指定要用缅甸贡献的一块珍贵木料。这 种木材色泽黝黑,纹理致密,质地坚硬,比黄金还要珍贵。工匠们小心翼翼地对这块木料进行加工,生怕有何差池。谁知天有不测风云,一个工匠在锯木料时不慎切歪了,结果这宝贵的木料被锯断了足足一尺长! 消息传开,顿时工地上乱作一团。按照当时森严的法度,这种严重的失误足以让工匠付出生命的代价。况且缅甸贡木数量有限,再想换一块同样的木料已是不可能。众人你看看我,我看看你,一筹莫展,场面一度十分尴尬。 就在这节骨眼上,一个年轻人挺身而出。他就是蒯祥,年仅21岁的木工。蒯祥仔细查看了断裂的木料,在心中默默计算了一番。然后他做了一个惊人的决定:要求工匠再将木料锯断一尺! 此话一出,四周哗然。减一尺已经够离谱了,现在还要再减一尺?这简直是在找死!旁人纷纷劝阻,老工匠们直摇头,觉得这孩子太年轻气盛,不知天高地厚。蒯祥却坚持己见,他冷静地说:"这是目前唯一的办法。" 工匠们听了蒯祥的话,犹豫再三,终于还是照做了。只听咔嚓一声,木料应声而断。蒯祥却好像如释重负,嘴角露出一丝微笑。他吩咐工匠将断裂处打磨平整,然后不慌不忙地拿起雕刻刀,在两端的断面上开始了工作。 随着蒯祥的双手灵活地翻飞,木头块在他手下像是活了一般。 不一会儿工夫,两个威武夺目的龙头跃然而出!蒯祥又吩咐人将龙头上镶嵌上名贵的珠宝,再装上精巧的转轴,使其能够灵活转动。一块原本残缺的木料,竟被他硬生生地雕琢成了一件稀世珍宝! 消息不胫而走,很快传到了正在视察工程的明成祖朱棣耳中。朱棣来到现场,当他看到蒯祥的杰作时,不由得暗暗称奇。要知道,朱棣雄才大略,眼光独到,他一眼就看出蒯祥的过人之处。 "蒯祥啊,这真是个不错的创意!既化腐朽为神奇,又体现了中国传统的龙文化,很有新意!"朱棣赞赏地拍了拍蒯祥的肩膀。能得到皇帝陛下的亲口夸奖,这对一个地位卑微的木匠而言,简直是莫大的荣耀。蒯祥连忙跪下叩谢,感恩戴德。 朱棣却并未就此止步。他命人把这对"金刚门腿"原模原样地安装在了宫殿的门框上。从此,每当有人步入宫殿,都要绕过这对镶金嵌玉、栩栩如生的龙头。它们不仅成为了紫禁城的一大亮点,也成为了蒯祥匠心独运的象征。 一次意外,让蒯祥在明成祖朱棣面前崭露头角。他以过人的智慧和惊人的创意,化险为夷,用实力征服了这个明君。此后,蒯祥更是青云直上,成为紫禁城修建中举足轻重的人物。然而,他的传奇人生才刚刚拉开序幕。 蒯祥的父亲蒯富就是香山数一数二的能工巧匠。他在明太祖朱元璋时期就已经是宫廷御用木工,专门负责皇宫的建设。在父亲的影响下,蒯祥自小就展现出了惊人的天赋。 蒯祥和父亲一起常常进出宫廷,参与各种建筑工程。皇宫内外,随处可见蒯氏父子的身影。然而,风云突变,形势骤然改观。永乐十七年,明成祖朱棣南巡期间,突然决定将都城从南京迁到北京。随即,一项宏大的工程启动了,这就是日后享誉世界的紫禁城。 朱棣南迁的诏令一出,蒯富和蒯祥这对父子也随之北上,加入了紫禁城的建设大军。 从1419年到1420年,蒯祥跟随父亲,转战于紫禁城各个宫殿。他们或修葺宫墙,或搭建脊檩,或雕琢斗拱,不分昼夜,竭尽全力。 特别是奉天殿,作为皇宫的核心建筑,蒯祥更是倾注了满腔心血。 可以说,紫禁城的每一砖每一瓦,都凝结着这对父子的汗水。 然而,天有不测风云。 就在奉天殿快要竣工时,蒯富却突然病倒了。 饱经沧桑的老匠人再也无法承担繁重的工作,修建大殿的重任不得不全部落在了蒯祥一人肩上。年仅21岁的蒯祥毅然扛起了这个担子。正是在这个节骨眼上,门槛木料被误锯的事件发生了。 化险为夷,化腐朽为神奇,蒯祥用自己的智慧和才能征服了明成祖,也征服了所有的怀疑和质疑。他不仅填补了父亲留下的空缺,更用实力证明了自己。 蒯祥的一生,是中国古代工匠史上的一个传奇。他以一己之力,硬是在几千年的桎梏中突围而出,谱写了一曲华丽的"匠人之歌"。作为香山工匠的领军人物,他更是整个中国木作界的一面旗帜,激励着后人努力拼搏、自强不息。相信只要我们发扬蒯祥的"工匠精神",定能创造一个又一个建筑奇迹。