1626年,皇太极娶大玉儿,红烛之下,13岁少女红着脸喊:“姑父。”皇太极温情道:“叫夫君。”然后大步离开了婚房,只剩大玉儿一人尴尬地坐在床上。

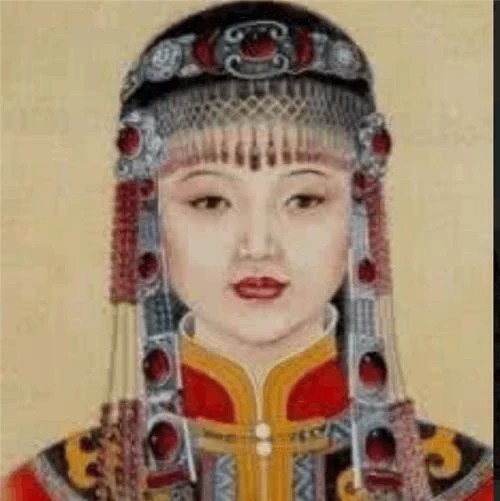

1626年,皇太极迎娶了年仅13岁的大玉儿。新婚之夜,大玉儿羞红了脸,喊了声"姑父",皇太极只是温情地让她改口称"夫君",随即大步离开了洞房。大玉儿独自一人尴尬地坐在床榻之上,心中满是疑虑和不安。她隐约感觉到,这桩婚事并非出于两情相悦,更多的是政治需要。 原来,大玉儿出身于蒙古贵族哲哲氏,是皇太极发妻哲哲的侄女。多年来,哲哲一直未能为皇太极诞下皇子,后宫之位岌岌可危。眼见皇太极对继承人的渴望日益强烈,哲哲不得已铤而走险,将年幼的侄女大玉儿指给皇太极为妃,以巩固自己的地位。这桩婚事,实则是一场政治交易。

大玉儿虽然年纪尚小,但天资聪颖,通透敏慧。嫁入皇宫后,她刻苦学习典籍礼仪,很快便习得一身才华和气度。皇太极对这个乖巧伶俐的小妃子颇为喜爱,时常宠幸于她,并赐封她为庄妃。在后宫佳丽如云的盛景中,大玉儿的地位渐渐显赫起来。 然而,命运却和大玉儿开了一个天大的玩笑。不久,皇太极的目光落在了大玉儿的同胞姐姐海兰珠身上。海兰珠虽已另嫁他人,但她身上独特的风韵气质深深吸引了皇太极。在一次歌舞宴会上,皇太极对海兰珠一见倾心,当即恳求将她纳入后宫。哲哲家族不敢违抗君命,只得忍痛割爱,将海兰珠许配给皇太极为妃。

自从海兰珠进宫后,皇太极对她宠爱有加,整个后宫的女人都黯然失色。曾经春风得意的大玉儿也不得不低眉順眼,小心翼翼地侍奉着这个让皇太极着迷的女人。内心的苦涩和嫉妒,她只能默默吞咽到肚里。她想不通,自己嫁来不比姐姐晚多少,为何独独得不到皇太极的恩宠? 崇德二年(1633年),海兰珠为皇太极生下了皇八子,这一事件在当时的盛京(今沈阳)引起了巨大的轰动和庆祝,成为清朝早期历史上的一个重要篇章。 皇八子的诞生不仅是皇太极个人生活中的一大喜事,更是清朝统治稳定和继承的重要象征。为了庆祝这一喜悦,皇太极在大政殿隆重颁发了大清朝第一道大赦令。这道赦令在清朝历史上具有里程碑意义,其内容规定,除了犯有十种严重罪行如叛逃、杀人、盗窃、巫蛊等不予赦免外,其他所有监禁之人均可免罪。这一政策不仅体现了皇太极对民众的恩慈,也彰显了他在巩固统治、缓和社会矛盾方面的智慧与决心。 大赦令的颁发不仅是对朝臣的示范,也是对广大民众的一次重要政策宣示。通过这次大赦,皇太极希望传达出宽厚仁慈的治国理念,增强民众对皇权的认同和忠诚。同时,这一举措也有效地减轻了社会矛盾,缓解了因战争和动荡带来的民怨,进一步巩固了清朝的统治基础。与此同时,皇太极还封宸妃的母亲为和硕贤妃,并赏赐仪仗,显示出对宸妃及其家族的重视和奖励,进一步巩固了其在后宫中的地位。 庆典活动的盛大程度在清朝历史上首屈一指。八天后,皇太极在盛京皇宫的大政殿举行了隆重的庆典,正式为皇八子的诞生庆祝。庆典上,蒙古各部落的首领纷纷前来贺礼,呈现出一派祥和繁荣的景象。盛京城内热闹非凡,街道上张灯结彩,民众欢呼雀跃,整个城市沉浸在喜庆的氛围中。皇太极此时正值开疆拓土、称雄东北的关键时期,加之娇妻产子,诸事顺遂,无疑使他达到了个人和政权的巅峰。 然而,好景不长,皇八子在出生仅半年后便夭折,尚未得及命名便离世。这一悲剧性的事件对皇太极和宸妃造成了巨大的打击。皇太极为之伤心不已,内心的痛苦与失落显而易见。宸妃本人同样深受打击,情感上的创伤难以言表。然而,皇太极对宸妃的钟爱并未因此减少,尽管皇八子的夭折带来了深深的悲痛,他依然对宸妃保持着极高的宠爱。 崇德六年九月,清朝皇太极率领八旗精锐与漠南蒙古科尔沁等部联军,在松山与锦州展开了一场规模空前的决战。双方数十万大军在战场上刀光剑影,生死搏杀,气势如虹,战况异常激烈。皇太极以其卓越的军事才能和坚定的指挥艺术,展现出“用兵如神”的风采,集中兵力,采取各个击破的策略,迅速压制明军的攻势。然而,正当战事如火如荼之际,来自盛京的急报打破了战场的紧张氛围。 九月十二日,盛京使节急匆匆赶来,报告关雎宫宸妃海兰珠突患重病。皇太极不仅是一个英明的统帅,更是一个深爱江山与夫人的君主。得知心爱的妃子病重,他立即下令诸将暂时撤军,固守要地,自己于次日凌晨即刻启程返回盛京。 然而,命运无情。九月十七日晚,天色已晚,盛京使节再次传来噩耗:“宸妃病情恶化,已无法挽回。”皇太极得知海兰珠病势更加沉重,心如刀割,决心加快步伐,连夜拔营,催动战马,渴望尽快回到爱妃身边。然而,十八日凌晨,噩耗再次传来:“宸妃已薨。”这一消息如同五雷轰顶,皇太极在奔赴盛京的途中,满腔悲痛与无助,使他几近失控。 急驰入盛京,皇太极直奔大清门,试图在关雎宫中挽回最后一线希望。然而,抵达时,关雎宫内已然人去楼空,香消玉殒的海兰珠,年仅三十三岁,已永远闭上了双眼。