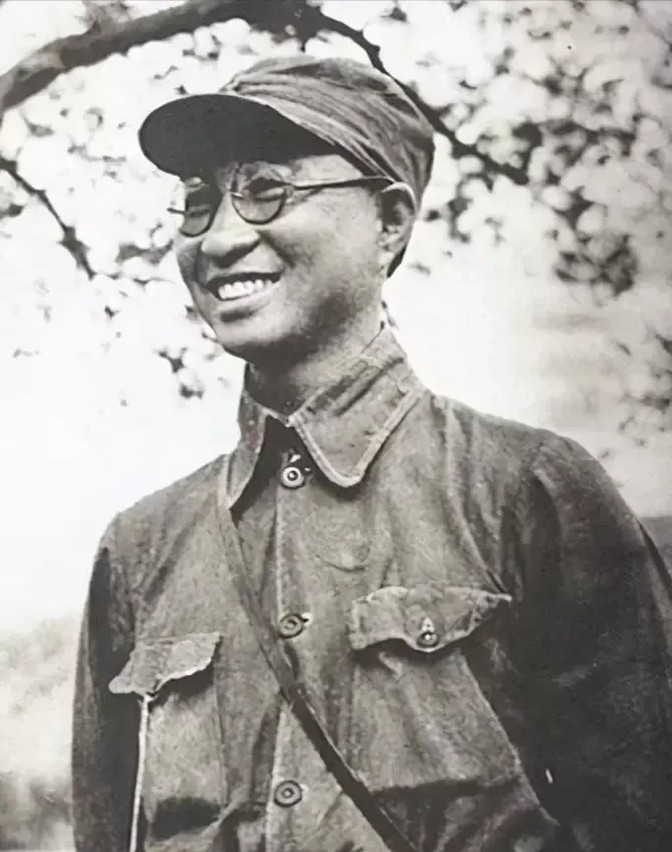

阎锡山曾经感慨地说过这么一句话,他说:“我山西是一个出人才的地方,文有薄一波,武有徐向前,如果这两个人都为我所用,我就可以统治全中国。” 1985年4月的北京,春意盎然。在庄严的人民大会堂里,第六届全国人民代表大会第三次会议正在进行。在会议休息时间,两位年逾古稀的老人在休息室相谈甚欢。他们一个是开国元帅徐向前,一个是国家经济工作的重要领导人薄一波。在旁人看来,这不过是两位老战友、老同志的日常叙旧。然而,就是这样一幕平常的场景,却让人们想起了三十多年前的一段往事。 在中国现代史上,曾经有一位军阀统治山西近四十年之久,他就是阎锡山。这位在民国时期呼风唤雨的军阀,也曾经为自己的家乡山西感到骄傲。他曾经说过这样一句话:"我山西是一个出人才的地方,文有薄一波,武有徐向前,如果这两个人都为我所用,我就可以统治全中国。"这句话虽然带着几分遗憾之意,却道出了一个不争的事实:山西确实人才辈出。 在中国共产党的革命队伍中,徐向前和薄一波是极为特殊的一对革命家。他们都出生在北方的山西省,这在当时的革命队伍中并不多见。众所周知,中国早期革命运动主要活跃在南方地区。新中国成立后的开国元勋、将帅大多是南方人。九位元帅中,绝大多数都来自南方;十位大将更是清一色的南方人。即便是上将一级,北方籍贯的将领如张宗逊、李达等也寥寥无几。在这样的背景下,徐向前和薄一波的存在就显得格外引人注目。 薄一波是中国革命和建设历史上一位卓越的政治家和经济领导者。他的一生跨越了近一个世纪,见证并深刻参与了中国共产党从成立、壮大到执政的全过程。他以坚定的信仰、非凡的智慧以及无私的奉献,为党和国家的事业作出了不可磨灭的贡献。 1925年,薄一波加入中国共产党。这一时期,中国正处于风云变幻的革命年代,各种力量交织碰撞,党组织尚处于初创阶段,斗争异常艰难。在加入党组织后,他迅速投入到兵运工作中,为动员军队中的有志青年加入革命事业作出了重要贡献。在山西和天津等地,他领导和组织了一系列革命活动,深入群众、宣传党的理念,为党的基层组织建设夯实了基础。 然而,革命道路从来不是平坦的。在从事兵运工作的过程中,薄一波先后三次被捕入狱。每次面对敌人的严刑拷打和威逼利诱,他始终保持坚定的革命信念,拒绝任何背叛组织的行为。这种钢铁般的意志不仅体现了他对党和人民的忠诚,也鼓舞了无数革命战友。狱中艰苦的环境和险恶的处境反而磨砺了他的意志,锤炼了他的革命信念。他用自己的坚守为革命事业注入了无尽的动力,也为日后更为复杂的斗争积累了宝贵经验。 1946年,薄一波开始担任军队的领导工作。这一时期正值解放战争的关键阶段,中国人民解放军在全国范围内与国民党军队展开了激烈的较量。作为军队领导,他积极参与军事战略的制定和执行,展现了卓越的组织能力和全局观。在这段时间里,他不仅关注战场上的攻防布局,还注重通过后勤保障、政治动员等手段提升军队的战斗力。他的领导为解放战争的胜利提供了重要支持,也进一步奠定了他在党内的核心地位。 新中国成立后,薄一波转向经济建设领域,担任多个重要职务,包括华北局第一书记、军区政治委员、财政部部长等。他在这些岗位上展现了非凡的经济管理能力和改革创新精神。在担任财政部长期间,他面对百废待兴的经济状况,提出了一系列切实可行的财政政策,稳步推进国家经济恢复与发展。他强调财政收支的平衡,通过有效的资源调配和税收管理,保障了新中国经济运行的稳定。他还推动建立了现代财政体系的雏形,为日后的经济建设奠定了坚实基础。 随后,薄一波先后担任国家建设委员会主任和国家经济委员会主任,在推动工业化和经济现代化方面发挥了重要作用。他深刻认识到,中国经济发展必须走符合国情的道路。他提倡统筹规划、因地制宜,在工业布局上注重区域协调发展。他还大力推动技术引进与自主创新结合的模式,为新中国工业体系的完善和科技水平的提升作出了重要贡献。 薄一波一生坚持实事求是的工作作风。他认为,无论是经济政策的制定,还是具体工作的执行,都必须以实际情况为依据。尤其是在改革开放初期,他积极参与党的经济政策调整,为推动社会主义市场经济体制的建立提出了许多宝贵建议。他强调改革的渐进性与稳定性,主张在探索中前进,避免盲目追求速度或效仿他国模式。这些理念为中国经济改革的成功提供了重要理论支持。 2007年1月15日,薄一波在北京因病逝世,享年99岁。他的一生跨越了中国历史上最为动荡和变革的年代,从一个普通的革命战士成长为党和国家的高级领导人。他的去世不仅是党和国家的重大损失,也令广大人民群众深感哀悼。