1904年,22岁的蔡锷迎娶29岁的刘长姑,怎料花轿临门,新娘誓死不嫁。蔡锷下不了台时,一名女子站了出来:“我嫁。”婚后7年,蔡锷成为省长,婚后11年,蔡锷成为护国军第一军总司令。

提到蔡锷将军,很多人首先会联想到“反帝”、“反袁”和“护国运动”,这些都与他坚决捍卫国家尊严、追求共和理想的事迹紧密相连。然而,有一个鲜为人知的细节,那就是曾经在袁世凯谋取帝位时,他的名字出现在了支持袁称帝的请愿书上。这个看似矛盾的情节,实际上反映了蔡锷复杂的政治态度与心路历程。

蔡锷出生于湖南,他的早年经历可谓非同凡响。从六岁起,他便进入私塾学习,十岁时已经能够写作,十二岁便中了秀才,展现出非凡的才华。十五岁时,他考入了时务学堂,并师从梁启超。次年,他前往日本留学,开始接触现代化的思想和西方的军事学问。20岁时,蔡锷决心投笔从戎,考入东京士官学校,立志以国防救国。几年的时间里,他从一名学者迅速转变为一名军事将领。29岁时,蔡锷已经成为云南都督,这样的成就放在当时无疑是非常耀眼的。

蔡锷的这一生,注定与革命与战争紧密相连。他深知国家的危机,特别是在当时的政治环境下,民众疾苦,政权腐败。1911年辛亥革命爆发后,蔡锷投身于保卫国家的事业,参与了武昌起义,之后,他凭借自己手中的兵力成功策动了云南独立,成为云南都督。然而,随着袁世凯在“二次革命”后的专权与复辟帝制的野心浮现,蔡锷的立场发生了转变。

最初,蔡锷对袁世凯抱有一定的期望,他曾认为袁有实力带领中国走向共和。但随着袁世凯愈发专制,甚至提出复辟帝制的疯狂主张,蔡锷深感失望。1915年12月,袁世凯宣布恢复帝制,试图将中华民国改为“中华帝国”,这一举动彻底激怒了蔡锷。为了保卫国家的尊严和民族的独立,他毅然决定起义,发起了讨袁护国运动。

蔡锷出身贫寒,幼时便展现出过人的才华,得到了当地大户刘辉阁的赏识。刘辉阁慷慨资助蔡锷读书,还打算将女儿刘长姑许配给他。然而,刘长姑却对这门亲事很不满意。

刘长姑比蔡锷大了7岁,是个典型的大小姐脾气。她自视甚高,瞧不上蔡锷的穷酸出身。尽管蔡锷后来考中秀才,成为梁启超的得意门生,还两次负笈日本,刘长姑的态度仍未改变。

1904年,蔡锷学成归来,按照当时的礼教,他回国后第一时间登门提亲,以报刘家的知遇之恩。然而,迎接他的却是刘长姑的羞辱。她当着众人的面,对这门婚事表示强烈不满,让蔡锷下不来台。

就在这尴尬的时刻,一直在旁观望的刘森英挺身而出。作为刘长姑的妹妹,刘森英的性格和姐姐截然不同。她温顺贤惠,父母双亡后,虽与刘家关系疏远,却一直同情蔡锷的遭遇。

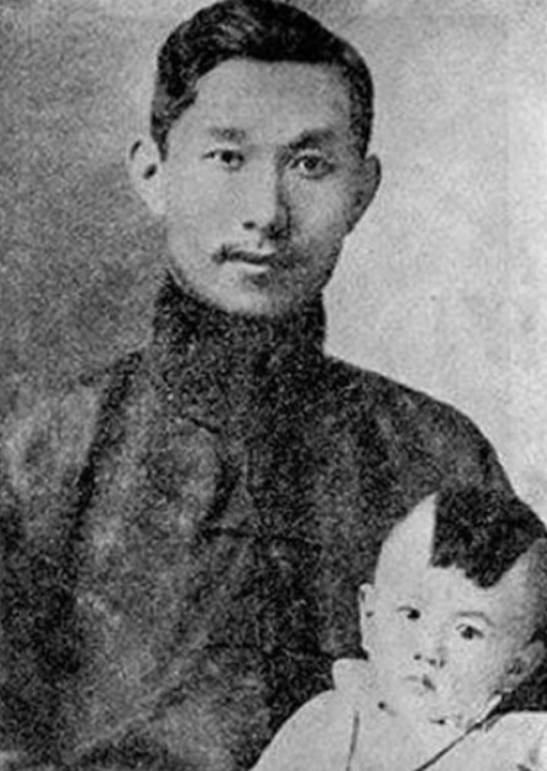

刘森英看不过姐姐的无理取闹,主动请缨,愿意代替姐姐嫁给蔡锄。她的慷慨让蔡锷十分感动。他欣然接受了这桩姻缘,并亲自为刘森英赐名"刘侠贞",以褒扬她的勇气和贞洁。

新婚燕尔,本该是幸福美满的时光。然而刘侠贞心中却有一份隐忧。她深知丈夫胸怀大志,若想在乱世中有所作为,必须刻苦努力。于是,她在闺中常常鼓励蔡锷加倍用功,力争上游。

在妻子的悉心鼓励下,蔡锷仿佛有了新的动力。他废寝忘食地工作,很快便在仕途上崭露头角,不到十年时间,便官至云南护国军第一军总司令,位高权重。

1904年,蔡锷刚从日本留学归国,国内各省纷纷邀请他参与新军建设。他先后在江西、湖南担任新军教育工作,随后应广西巡抚李经羲的邀请,前往广西担任多个军事职务,成为广西新军建设的核心人物。蔡锷身兼数职,负责新军的指挥与训练,同时还创办了陆军小学堂,培养了大批优秀的军事人才。许多后来在中国历史上赫赫有名的将领,如李宗仁、白崇禧等,都是他的学生。

蔡锷最初支持袁世凯,是因为他希望袁能够领导国家走向共和。但随着袁世凯逐步显露出篡权的野心,蔡锷的理想逐渐破灭。他决定采取行动,推翻袁世凯的复辟计划。在表面上假装支持袁世凯的帝制,私下里,蔡锷与梁启超密切联系,策划反袁起义。蔡锷不仅利用与小凤仙的关系掩护自己的行动,还秘密筹备起义事宜。他与梁启超商议的计划,是通过舆论与军事力量的双重打击,联合各地力量发动反袁起义。

1915年,蔡锷通过一系列秘密的行动,成功离开北京,前往昆明,开始了云南独立的筹备工作。12月25日,蔡锷宣布云南独立,并组织护国军发动护国战争。他亲自担任护国军第一军总司令,指挥数支部队从四川、湘西、广西三个方向进军,发起反袁起义。在四川战役中,蔡锷展现出了卓越的军事才能,他指挥的反攻在很大程度上扭转了战局,成功阻止了北洋军的进攻,并为全国范围内的反帝活动提供了支持。

战争结束后,他因患上喉癌,前往日本接受治疗。蔡锷在弥留之际,仍然对国家的未来充满忧虑,尤其是对中国的国防建设深感不安。1916年11月,蔡锷在日本去世,年仅34岁。民国政府在长沙岳麓山为他举行了国葬,成为民国历史上的“国葬第一人”。孙中山、黎元洪、冯国璋等人都参加了他的祭奠。