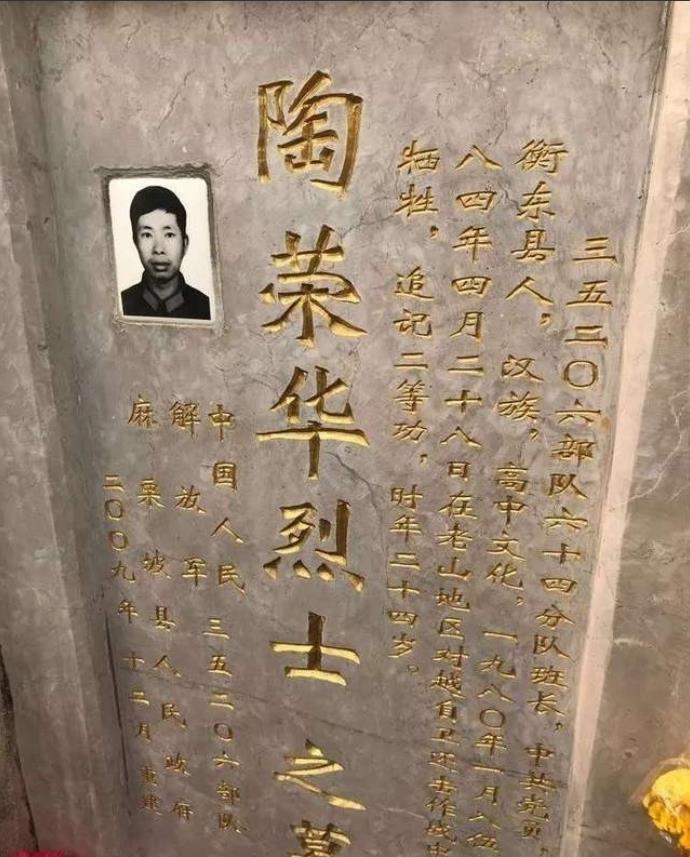

1984年,一战士壮烈牺牲,其新婚20天妻子拒绝改嫁,坚持生下遗腹子,35年后,妻子带着儿子来为丈夫扫墓,她不停的对着墓碑大声哭喊:“儿子我给你养大了,你起来看看啊。” 湖南省衡东县南湾乡茶旺村,是一个被群山环抱的小山村。这里山清水秀,民风淳朴,是陶荣华和李发英共同的家乡。在这片土地上,两人从小学一年级就成为了同窗,一直到高中毕业,他们的情谊也在朝夕相处中日渐加深。高中毕业后,两人顺理成章地走到了一起,在乡亲们的祝福中确定了恋爱关系。 1980年初,响应国家的征兵号召,陶荣华萌生了参军入伍的想法。面对男友的选择,李发英虽然不舍,但她深知参军报国是陶荣华的理想。在那个年代,当兵是许多农村青年改变命运的重要途径,更是为国效力的崇高选择。李发英没有阻拦,而是默默地支持了陶荣华的决定。就这样,1980年1月,陶荣华光荣入伍,成为了一名解放军战士。 1982年春节,陶荣华休假归来,按照当地习俗,陶荣华和李发英在村里举行了一场简朴却充满喜庆的婚礼。乡 婚礼当天,陶荣华特意带着李发英来到村边的小河旁。这条小河见证了他们童年的嬉戏和少年时的懵懂情愫。在清澈的河水旁,陶荣华握着李发英的手,许下了一个特别的誓言:"无论条件多么艰苦,我都会好好爱你一辈子,等我退伍回来,我们一起把家建设得更好。"李发英也回应道,她会永远等他回来。 新婚仅仅20天后,陶荣华的部队突然来了一封加急电报,要求他立即归队。新婚的喜庆还未散去,丈夫就不得不匆匆告别。临行前,李发英告诉了丈夫一个喜讯:她已经怀孕了。这个消息让陶荣华既惊喜又担忧,但军令如山,他只能依依不舍地踏上返程的路。 回到部队后,陶荣华很快被提拔为40师119团4连的班长,这是对他表现的肯定。不久后,部队接到了一个紧急命令,要开赴云南前线执行边境防卫任务。 1984年4月28日,在老山前线的一次战斗中,陶荣华所在的二排接到了沿敌侧后向纵深秘密穿插的任务。草深林密,坡陡路滑,作为四班长的陶荣华身先士卒,带头冲锋。在相继占领几个重要高地后,正当战友们以为胜利在望时,一颗敌人的子弹击中了陶荣华的胸部。年仅23岁的他,就这样壮烈牺牲在了保卫祖国的前线阵地上。 1984年5月,一个普通的春日,李发英正在村头的田地里忙碌,村支书带来了一则噩耗:陶荣华在老山前线执行任务时,壮烈牺牲了。 村子里很快就传开了这个消息,乡亲们纷纷前来陶家吊唁,安慰这个刚刚成为烈士妻子的年轻女子。陶荣华的父母悲痛欲绝,整日以泪洗面,而此时的李发英已经怀孕五个多月了,腹中的生命成为了她唯一的精神支柱。 几个月后,李发英在村里接生婆的帮助下,生下了一个健康的男婴。按照丈夫生前的心愿,她给孩子取名为"陶凯"。小陶凯的出生,为这个失去顶梁柱的家庭带来了一丝慰藉,也让李发英找到了生活的新目标。 随着时间推移,公婆看着年轻的儿媳妇独自抚养孩子的辛苦,心疼不已。他们不忍心看到李发英一辈子守寡,便建议她可以考虑再找一个好人家,重新开始生活。然而,这些劝说都被李发英婉拒了。她表示,自己既然嫁给了陶荣华,就是陶家的人,不能让孩子失去父姓,也不能让公婆晚年无人照顾。 就这样,23岁的李发英挑起了照顾公婆和抚养孩子的重担。那些年,农村的生活条件十分艰苦,一家人的生计主要靠李发英在田里的劳作维持。为了增加收入,她还学会了一些手工技艺,在农闲时节编织竹篮、草鞋,拿到集市上售卖。 时光飞逝,35年过去了。2019年的清明时节,已经长大成人的陶凯决定和母亲一起,前往云南麻栗坡烈士陵园祭拜从未谋面的父亲。 因为婆婆年迈无法长途奔波,李发英特意准备了两束菊花,一束代表自己,一束则承载着婆婆对儿子的思念。当母子俩历经长途跋涉,终于来到麻栗坡烈士陵园第9台38号墓碑前时,李发英再也控制不住自己的情绪,扑通一声跪倒在墓碑前,双手紧紧抱着刻有丈夫名字的冰冷石碑。 "荣华,我带着儿子来看你了!"李发英哽咽着说,"儿子我给你养大了,你起来看看啊。"这一刻,35年的思念如决堤的洪水般汹涌而出。陶凯也跪在母亲身旁,默默地注视着父亲的墓碑,眼中含着泪水。 2020年3月21日,91岁高龄的婆婆郭吉桂走到了生命的尽头。临终前,她紧紧握着李发英的手,用微弱的声音表达了感谢:"这么多年,辛苦你了!"简单的一句话,包含了多少岁月的艰辛与感动。 陶凯从小在母亲的言传身教下长大,秉承了父亲的爱国精神和母亲的坚韧品格。他虽然没能像父亲一样成为一名军人,但在自己的工作岗位上兢兢业业,成为了一名对社会有贡献的公民。 35年来,李发英独自抚养孩子成人,孝敬公婆至终老,用柔弱的肩膀扛起了一个烈士家庭的责任。她的坚守和付出,不仅是对丈夫深情的告白,更是对家国情怀最好的诠释。在她身上,我们看到了一个平凡却又伟大的中国女性形象。