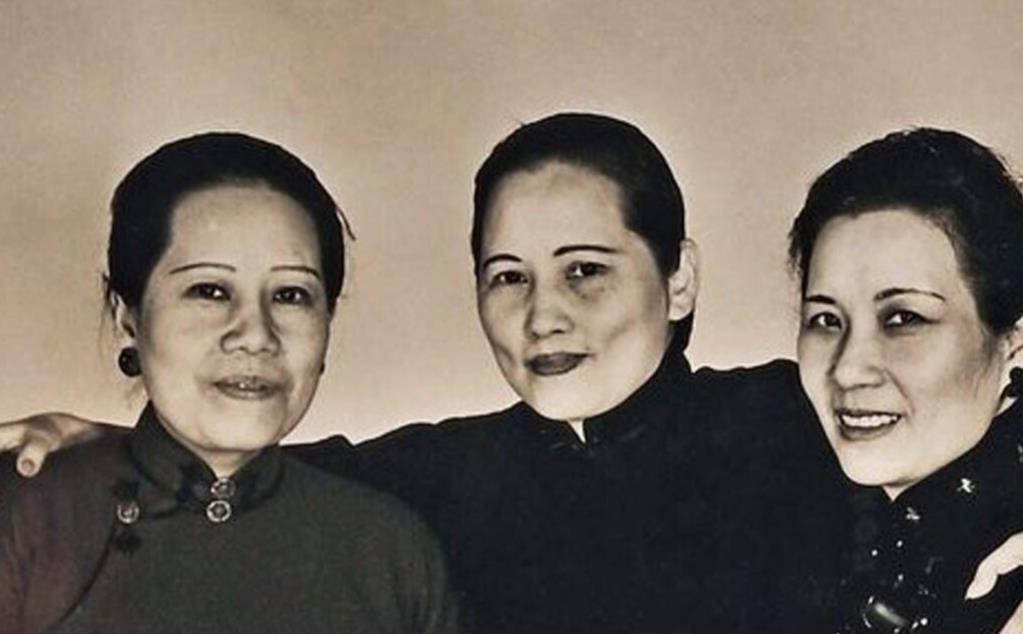

晚年的宋庆龄曾托人捎信给宋美龄,希望能在最后的日子里见妹妹一面,但遭对方拒绝。 1904年,15岁的宋庆龄带着年仅10岁的宋美龄远赴美国求学。年幼的宋美龄执意要跟随姐姐一同前往,宋嘉树思量再三,最终答应了小女儿的请求。两姐妹就这样踏上了一段改变她们一生的旅程。在异国他乡,宋庆龄倍加呵护年幼的妹妹,她们共同面对语言障碍和文化差异带来的挑战。 在国外求学期间,宋庆龄和宋美龄的思想也在不断发展。通过她们保存下来的书信和日记可以看出,两人虽然同处一个环境,却因个性差异而对中国的未来抱有不同的憧憬。宋庆龄的信件中常常流露出对社会变革的渴望,她关注中国底层民众的生活状况;而宋美龄则更多着眼于如何借鉴西方的制度和文化精髓来提升中国的国际地位。这些细微的差别,日后成为她们政治立场分歧的伏笔。 求学归国后,宋庆龄经由家庭的介绍了解到了正在领导革命的孙中山。通过父亲的书信,年轻的宋庆龄对这位革命者产生了浓厚的兴趣。后来,她代替姐姐宋霭龄成为了孙中山的秘书,在日常工作中,宋庆龄被孙中山的革命思想和坚定信念所打动,两人最终走到了一起。 1913年,宋庆龄向家人表达了与孙中山结婚的意愿,遭到了父母和大姐宋霭龄的强烈反对。家人反对的主要原因是孙中山已有婚史,且与宋庆龄年龄相差27岁。然而,宋美龄却站在了姐姐这一边,她认为"两个人相爱就应该在一起",甚至还帮助宋庆龄逃离了家人的监管。这一幕温情的支持,让宋庆龄对妹妹充满了感激之情。 而到了1920年代,当宋美龄与蒋介石相识并产生情愫时,角色发生了互换。宋庆龄作为了解蒋介石为人的一方,强烈反对这门婚事。她认为蒋介石品行不端,接近宋美龄更多是出于政治考量而非真挚感情。然而,受到宋霭龄和政治形势的影响,宋美龄最终在1927年与蒋介石结为夫妻。 随着蒋介石政治地位的上升和其对孙中山革命理想的偏离,宋庆龄和宋美龄的政治立场渐行渐远。国际媒体也塑造了她们截然不同的形象:宋庆龄被描绘为理想主义者和革命者的遗孀,宋美龄则是精明干练的外交家和国民党第一夫人。 1937年,抗日战争全面爆发,民族危亡之际,宋家三姐妹暂时放下了政治分歧。1942年,在宋霭龄的努力下,三姐妹在重庆团聚。为确保这次难得的家庭聚会不被政治分歧所破坏,宋霭龄事先定下规矩:"今天只准谈家事,谁都不能谈国事。" 1948年,中国人民解放军在战场上节节胜利,国民党政权日渐式微。在这个动荡的时期,蒋介石对宋庆龄等持不同政见者的态度日趋恶化,据历史资料记载,他曾计划除掉宋庆龄以绝后患。 然而,这一计划很快被宋美龄得知。尽管姐妹二人立场相异,但骨肉亲情的力量在关键时刻显现。宋美龄找到蒋介石,明确表示姐姐并无过错,如果他敢伤害宋庆龄,她绝不会答应。面对妻子的坚决态度,蒋介石只得作罢,令毛人凤停止了行动。这一幕足以表明,即使在最尖锐的政治对立中,宋美龄对姐姐的感情依然深厚。 1949年5月,远在美国的宋美龄给姐姐寄去了一封信,表达对姐姐生活状况的关心,并表示愿意尽最大可能提供帮助。这封跨越政治鸿沟的信函,是姐妹情深的又一见证。同年,随着新中国的成立,宋庆龄留在了大陆,积极投身于新中国的建设事业;而宋美龄则随蒋介石退守台湾,从此姐妹二人被海峡相隔,各自在截然不同的政治环境中度过余生。 1969年,宋家最小的兄弟宋子安在香港因脑溢血去世,追思会在旧金山举行。宋美龄与其他兄妹都出席了,唯独宋庆龄因政治环境特殊无法前往,这成为了她心中的一大遗憾。 1971年,中美关系出现了微妙变化,双方开始有了松动的迹象。就在这个时候,宋子文在美国突然离世。北京方面得知消息后,立即表示宋庆龄副主席将前往美国参加葬礼。由于中美尚未正式建交,宋庆龄需要从伦敦转机前往纽约。与此同时,宋霭龄和宋美龄也计划飞往纽约参加弟弟的葬礼,三姐妹团聚的可能性骤然增大。 然而,就在宋美龄抵达夏威夷后,她收到了蒋介石的紧急电报,要求她暂缓前往纽约。宋美龄得知姐姐宋庆龄将前往美国的消息后,与大姐宋霭龄商议,陷入了两难境地。在葬礼前一天,中国方面却突然通知美方,因无法包到专机,宋庆龄无法成行。美方将这一消息转告给宋霭龄和宋美龄,但宋美龄担心这可能是一场"统战陷阱",直接飞回了台北;而宋霭龄犹豫再三,最终也未出席葬礼。 此外,宋庆龄晚年因荨麻疹频繁发作,曾考虑前往日本温泉疗养。日本民间组织提出了一个非官方的计划,希望安排宋庆龄和宋美龄在日本见面。这本是一个难得的机会,但因台湾方面的政策限制,宋美龄最终未能成行,姐妹二人再次错过了相见的机会。 1981年5月,宋庆龄的健康状况急剧恶化,冠心病和淋巴新慢粒白血病日益严重,她陷入了长时间的昏迷。在清醒的间隙,年近八旬的宋庆龄知道自己时日不多,向身边的亲属表达了想在生命的最后时刻见妹妹一面的心愿。但遭对方拒绝