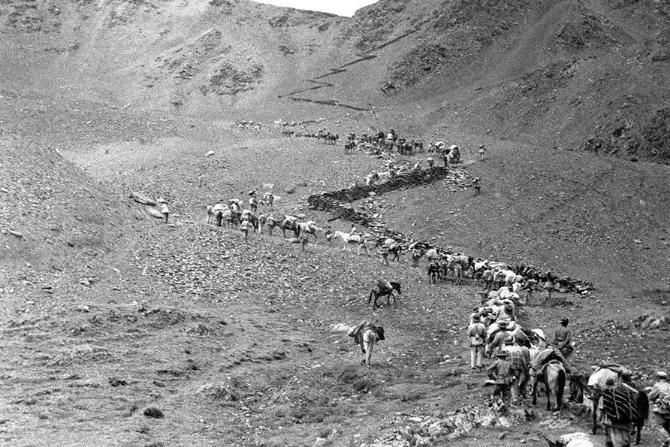

1951年,阿里地区的军队没了粮食,眼看全军即将饿死,一个小战士突然冒了出来,是他做的一件事拯救了全军的生命…… 1951年的冬季,一支解放军部队被困在了这片人迹罕至的阿里地区高原腹地。帐篷里,战士们面色苍白,许多人靠在一起试图汲取一丝温暖。连长的脸上布满了忧虑的神色,他望着帐篷外纷飞的大雪,知道情况正变得越来越危急。 "报告连长,最后的口粮已经分完了。"通讯员的声音打破了沉默。 这支部队已经在海拔四千多米的高原上跋涉了数周。他们不仅要面对高原反应带来的折磨,还要与严寒和粮食短缺作斗争。几天前,两名战士因体力不支倒在了雪地里,再也没能站起来。现在,整个部队已经断粮,面临着被饿死在雪山中的危险。 就在这时,帐篷的门帘被掀开,一个穿着藏袍的年轻人快步走了进来,他的脸被风雪冻得通红。 "连长,宗本同意卖粮食给我们了!他答应明天一早就送来!"年轻人用略带口音的汉语兴奋地报告。 连长抬起头,眼中闪过一丝希望的光芒:"贡保,你是怎么做到的?" 贡保,这个藏族青年,此刻正是部队中最特殊的一员。两年前,他还只是兰州街头的一个流浪者。那是1949年的春天,解放军进驻兰州不久,一个巡逻小队在城郊发现了蜷缩在墙角的贡保。 "你叫什么名字?家在哪里?"当时的排长蹲下身问道。 "我叫贡保...没有家了。"年轻的藏族青年轻声回答,眼中透着对生活的绝望。 经过交谈,战士们了解到贡保出生于藏族的一个贫苦家庭,父母早逝,家中又遭变故,如今只能四处流浪。看着这个瘦弱的藏族青年,战士们动了恻隐之心,决定将他带回营地。 没想到,贡保很快就适应了军营生活,虽然没有正式入伍,但他主动学习汉语,帮助战士们料理日常事务。当部队接到向阿里地区挺进的命令时,考虑到贡保熟悉当地地形且通晓藏语,连长决定带上他一同前行。 "我可以做翻译,帮助部队与当地百姓沟通。"贡保自告奋勇地说。 然而,这次行军远比想象中艰难。高原反应让许多战士头晕目眩、恶心呕吐,即使休息了数次,症状也没有缓解。严寒的天气更是雪上加霜,战士们的手指、脚趾都出现了不同程度的冻伤。药物短缺,伤口无法得到妥善处理,有些人的冻伤处已经开始溃烂。 最严重的问题是粮食短缺。由于行军时间超出预期,补给线被拉得过长,部队的粮食储备早已见底。营养不良使战士们更容易生病,体力也难以恢复。现在,他们被困在这片荒无人烟的雪原上,绝望如同寒冷一样渗入每个人的骨髓。 正当所有人以为这将是一次绝境之旅时,贡保站了出来。他主动请缨前往附近的村庄寻找补给,连长虽有担忧,但在别无选择的情况下,还是同意了他的请求。 连长望着贡保带来的宗本,眉头紧锁。他没想到贡保会用如此激进的方式解决粮食问题。 "放人!"连长厉声喝道,"身为一名战士,连最基本的纪律都不顾了吗?" 贡保面色平静,没有因连长的斥责而慌乱。宗本则一脸困惑,用藏语询问贡保:"这是怎么回事?你不是说他们需要粮食吗?" 贡保立刻用藏语回答:"连长嫌我办事太磨叽了,你要再多话,他肯定连你一块打!" 听完这番话,宗本脸色瞬间变得苍白,连忙摆手道:"不磨蹭,现在就卖粮食给你们!" 这一幕的背后,是贡保冒险的智慧之举。 几小时前,当贡保离开营地前往附近村庄寻找补给时,他早已了解到情况的复杂性。通过与当地一些认识的藏族居民交谈,他得知当地宗本受人挑唆,不仅拒绝向解放军出售粮食,还散布谣言说解放军是来抢夺财物的。 看着战友们日渐消瘦的面庞和越来越多冻伤溃烂的伤口,贡保知道没有时间再作等待。他脱下身上的军装,换上了一套普通的藏袍,只在腰间别了一把手枪,悄然离开了营地。 借着夜色的掩护,贡保潜入了宗本的住所。当宗本看到黑洞洞的枪口指着自己的头时,惊恐地答应了贡保的一切要求。 "你卖粮食还是不卖?"贡保冷静地质问。 "卖,一定卖!"宗本连连点头,脸上写满了恐惧。 贡保随即将宗本带到了解放军营地,却没料到连长会对他的行为如此不满。对连长而言,即使在生死攸关的时刻,也必须恪守军纪,不能用威胁的手段对待当地居民。 然而,危机时刻,贡保再次展现了他的机智。利用语言优势,他让宗本误以为连长的怒火是针对效率问题,而非原则问题。这一转折不仅保全了连长坚持的军纪原则,也确保了部队能够获得急需的粮食。 第二天清晨,村民们真的送来了粮食。战士们终于吃上了热腾腾的糌粑,虚弱的身体逐渐恢复了力量。高原反应带来的头痛和恶心仍然困扰着大多数人,但有了食物的支撑,至少不再有人因饥饿而倒下。 贡保的机智之举很快在部队中传开,甚至轰动了整个大西北地区。有人称他为"机智无畏的小英雄",但贡保始终保持着谦逊。 "我只是做了该做的事,"面对称赞,贡保总是这样回答,"这支部队给了我家的温暖,救了我的命,我只是投桃报李。"