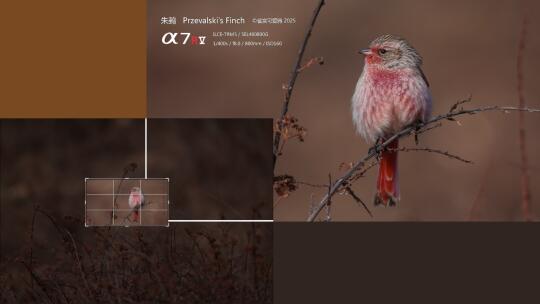

在鸟类分类学的浩瀚星空中,朱鹀如同一颗孤独闪烁的星辰——它是我国雀形目中唯一一个单型特有科物种,既不属于雀科、鹀科,也不隶属任何其他主流类群。这种仅分布于青藏高原的小型鸟类,用150年的研究争议,诠释了自然演化史的深邃与神秘。

朱鹀的独特性源于它在鸟类演化树上的孤立位置。自1884年被俄国学者命名以来,其分类归属便争议不断:

形态学的矛盾:它拥有朱雀般的绯红羽色,喙形似雀科,骨骼结构却接近鹀科,而鸣管肌肉的退化又与其他雀形目鸟类截然不同。这种“拼贴式”特征让早期学者难以归类

分子证据的颠覆:20世纪末的DNA研究揭示,朱鹀与雀形目主要类群的分化时间可追溯至千万多年前,远早于大多数现代雀形目鸟类的辐射演化。基因组数据显示,它与美洲的拟鹂科、森莺科仅有微弱关联,却未找到明确的近亲。

独立科的确立:基于上述证据,国际学界将其提升为朱鹀科,成为雀形目下最小的科级单元,也是青藏高原特有演化的活化石。

朱鹀的发现与19世纪中亚探险史紧密交织。俄国探险家尼古拉·普热瓦尔斯基数次率队深入青海东部,在海拔4000米的高山灌丛中,一只羽毛绯红的小鸟引起了他的注意。普热瓦尔斯基团队用猎枪击落这只鸟,将其制成标本并标注“类似朱雀的新种”。这份标本后被送至圣彼得堡科学院,成为模式标本。

1884年,鸟类学家伊万·比亚尼基发现其骨骼结构异常,最终以“Urocynchramus”(拉丁语意为“尾与喙的奇异组合”)为新属名,种加词“pylzowi”则纪念探险队成员彼得·科兹洛夫,或许他才是真正的朱鹀发现人。这一发现映射了殖民时代的科学探险逻辑:新物种的“首次记录”常伴随枪声,而命名权则成为帝国荣誉的象征。

朱鹀的价值远超一种濒危鸟类的保护意义,作为雀形目早期分化的孑遗物种,朱鹀为研究大陆漂移、高原隆升与鸟类辐射演化提供了关键节点,从耐寒基因到高纤维消化系统,朱鹀展现了极端环境下的生存智慧。

朱鹀的故事,是科学探索与自然奥秘碰撞的缩影。从普热瓦尔斯基的标本枪,到21世纪的基因组测序,人类用不断进化的工具解读它的存在,却仍未完全揭开其演化密码。这种高原上的孤独物种提醒我们:生命的多样性远比已知的更为深邃,而每一个“分类学异类”,都可能藏着重写演化史的可能。

观鸟 自然科普考察站 知识俱乐部 野生鸟类摄影 鸟类摄影 索尼400800G 索尼480g 索尼400800g 索尼a7r5