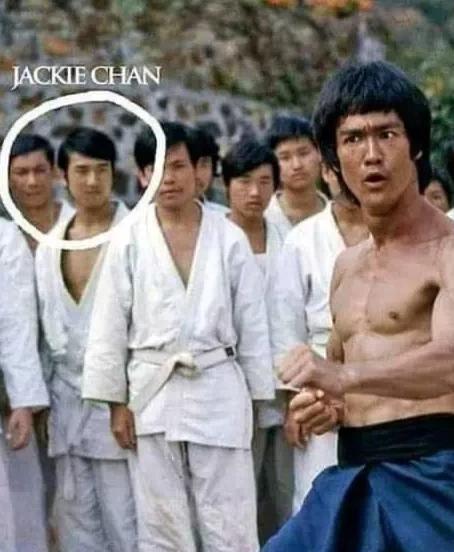

1973年李小龙拍摄电影“龙争虎斗”电影的时候,成龙还是个龙套。 1973年的香港,电影业正处于一个特殊的历史节点。这一年,李小龙正在为他的巅峰之作《龙争虎斗》忙碌着,这部注定要载入影史的作品将在年底上映。同年,在片场的某个角落里,19岁的成龙正以龙套演员的身份默默工作着,为自己日后的星途打下基础。 当时的香港电影圈,功夫片正掀起一股前所未有的热潮。李小龙凭借着《唐山大兄》、《精武门》等作品,不仅在亚洲市场创造了惊人的票房纪录,更打开了欧美市场的大门。他将中国功夫带到了世界舞台,让西方观众第一次见识到了真正的中国武术。在这样的背景下,《龙争虎斗》的拍摄显得格外重要,它不仅是李小龙的封山之作,更是华语功夫片的一个重要里程碑 与此同时,年轻的成龙正在成家班接受严格的训练。这个时期的他,和其他武行演员一样,每天都要经历艰苦的基本功训练。在片场,他们不仅要完成动作戏的拍摄,还要负责搭景、打杂等各种工作。这段经历让成龙深入了解了电影制作的每个环节,为他日后成为全能型的电影人奠定了基础。 李小龙在这一时期达到了事业的顶峰。他不仅创造了独特的截拳道体系,更在电影中融入了自己对武术的创新理念。他打破了传统功夫片的固有模式,将真实的格斗技巧与艺术表现完美结合。在《龙争虎斗》中,李小龙展现的不仅是惊人的武术技巧,更是一种突破民族界限的武道精神。这部作品为后来的功夫片树立了新的标准,影响了整整一代功夫片人。 对比之下,成龙的起步阶段充满了艰辛。在成家班的训练中,他不断摸索着自己的表演风格。早期,他也曾试图模仿李小龙的风格,但很快意识到必须走出自己的路。那个时期的香港电影界,几乎所有武打演员都在追随李小龙的脚步,但成龙选择了一条不同的道路——将喜剧元素融入功夫片中。 李小龙虽然英年早逝,但他为华语电影界留下了宝贵的文化遗产。在20世纪70年代初期,正值全球第三世界国家争取独立的关键时期,李小龙的形象恰好成为了这个时代的精神象征。他在银幕上展现的不屈不挠的战斗精神,不仅打破了西方对东方人的刻板印象,更激励了无数处于弱势地位的群体。 这种影响远远超出了电影领域。在亚非拉等第三世界国家,李小龙的电影广受欢迎,人们在他的形象中看到了反抗压迫、追求自由的决心。他让世界重新认识了中国功夫,也重新定义了亚裔在国际影坛的地位。这种文化符号的影响力经久不衰,即使在今天,李小龙的形象依然是华人突破种族界限、在国际舞台上获得认可的典范。 在李小龙之后,成龙开创了属于自己的时代。从80年代中期开始,他逐渐摸索出了一条独特的发展道路。不同于李小龙以严肃写实的方式展现功夫,成龙将喜剧元素巧妙地融入动作场面,创造了"功夫喜剧"这一全新类型。1988年,《警察故事》在纽约电影节上引起轰动,标志着这种新风格获得了国际认可。 成龙的突破具有深远的历史意义。他不再局限于传统功夫片的框架,而是将港式动作喜剧推向了世界舞台。在他的影响下,香港电影界形成了一批具有鲜明个人特色的动作片导演和武术指导。这种创新不仅丰富了功夫片的表现形式,更为香港电影打开了新的发展空间。 到了90年代末,成龙的《红番区》在北美取得了空前成功,这标志着香港动作电影迎来了新的黄金时期。随后,一大批香港动作电影人才,如袁和平、元奎、唐季礼等,都陆续受邀参与好莱坞制作。这种影响一直延续到近年的《神奇女侠》《王牌特工》等大片,香港动作电影的创作理念和技术已经深深融入了全球电影工业体系。 从历史的角度来看,李小龙和成龙代表了两个不同时代的文化符号。李小龙是70年代第三世界民族觉醒的象征,而成龙则代表了80、90年代香港现代化和商业化的成功。两人都以各自的方式推动了中国文化的国际传播,但侧重点不同。李小龙强调的是文化的力量和尊严,成龙则展现了中国文化与现代娱乐工业的完美结合。