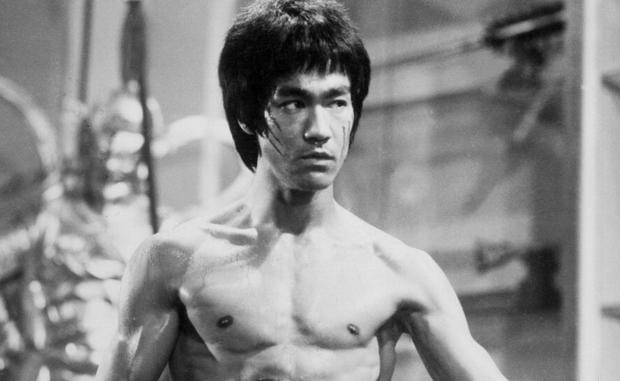

1953年,13岁李小龙跪在叶问面前,想要学咏春拳。61岁叶问叹道:“你走路时脚跟不到地,是个短命相。”没想到多年后果然应验。 1953年的香港,刚刚经历了二战的创伤,但仍然保持着它独特的生命力。大批内地居民南下避难,使这座城市人口激增,街头巷尾充斥着各种武馆和拳馆的招牌。 这一年,来自佛山的咏春宗师叶问已在香港定居了三年。他从小师从陈华顺,后拜陈华顺的师叔梁赞为师,精通咏春拳法。 叶问来港之初,因生活所迫在餐厅当服务员。后来在友人的帮助下,他在太子道西开设了第一间武馆,开始在香港传授咏春拳。 这间武馆虽然简陋,但却成为了香港武术界的一个重要据点。叶问收徒的标准极其严格,不仅要考察武术天赋,更要看重品德修养。 在这样的背景下,13岁的李小龙出现在了叶问的武馆门前。当时的李小龙还叫李振藩,在圣芳济英文书院就读,家住九龙。 李小龙从小生活在一个演艺世家,父亲李海泉是粤剧名伶,他自己也曾在多部电影中扮演童星。在街头打架斗殴之后,他意识到学习正统武术的重要性。 经过朋友介绍,李小龙来到了叶问的武馆。他恭敬地跪在叶问面前,表达了自己想要学习咏春拳的愿望。 叶问仔细打量着这个年轻人,注意到了他走路时的一个特征:脚跟不着地。这在武术界和中医角度都被视为一个不寻常的征兆。 叶问收下了这个聪明好学的少年,但也把自己的观察告诉了李小龙的父亲。"这孩子走路时脚跟不到地,按相法来说是个短命相。" 这句话在当时并未引起太多重视。李小龙开始了在叶问门下的学习生涯。 在叶问的教导下,李小龙开始系统地学习咏春拳的小念头、寻桥、标指等基本套路。他的进步速度让同门师兄弟都感到惊讶。 李小龙在叶问门下学习期间,展现出了对武术独特的理解和创新精神。师从叶问的四年里,他不仅掌握了咏春拳的精髓,更开始思考如何突破传统武术的局限。 1959年,李小龙前往美国西雅图求学,开始了他对各类武术的系统研究。在美国期间,他接触到了西方拳击、空手道、柔道等多种格斗技术。 这段经历让他意识到,每种武术都有其优缺点,没有一种武术是完美的。通过对各类武术的研究和实践,李小龙开始萌生创立新武术体系的想法。 1967年,在传统武术的基础上,李小龙正式创立了截拳道。这种全新的武术体系强调实战性,提倡"以无法为有法",打破了传统武术门派的界限。 在训练方法上,李小龙开创了许多革新性的做法。他引入了现代科学训练方法,包括力量训练、体能训练和营养学原理。 为了提高战斗力,他发明了独特的训练装备。其中最著名的是由他改良的木人桩,这种训练器械至今仍被广泛使用。 1971年,李小龙迎来了事业的转折点。他主演的第一部功夫电影《唐山大兄》在香港上映,立即引起轰动。 随后,他又接连拍摄了《精武门》《猛龙过江》等经典作品。这些电影不仅展现了高超的武术技艺,更传递了中国功夫的文化内涵。 李小龙的电影打破了西方对中国功夫的刻板印象。在他的电影中,功夫不再是杂耍表演,而是一门严肃的武术。 在国际武术界,李小龙的地位也在不断提升。他多次在公开场合展示截拳道,与各流派武术家切磋交流。 为了达到极致的武术境界,李小龙的训练强度超乎常人想象。每天清晨四点起床,进行长达数小时的体能训练。 他创造了独特的腹肌训练方法,通过特制的训练器材增强身体各部位的力量。这些训练方法虽然效果显著,但对身体造成了极大负担。 在电影拍摄期间,李小龙依然保持着高强度的训练。他经常在片场拍戏结束后,继续进行个人训练。 他的敬业精神影响了整个香港电影界。在他的带动下,功夫电影的动作设计和拍摄技巧都达到了新的高度。 截拳道的发展也在稳步推进。越来越多的武术爱好者被李小龙的理念所吸引,纷纷前来学习。 到1973年,李小龙已经在武术界和电影界都取得了巨大成就。他的名字成为了中国功夫的代名词,在全世界范围内都享有盛誉。 1973年7月20日,李小龙在香港为新片《死亡游戏》做准备。这是一个普通的工作日,他如往常一样和剧组人员讨论拍摄事宜。 当天下午,他突然感到头部剧痛,随后失去了知觉。在场的工作人员立即将他送往医院,但为时已晚。 消息传出后,整个香港陷入震惊。这位年仅33岁的功夫巨星,就这样在事业巅峰时期离开了。 香港医院的验尸报告显示,李小龙死于脑水肿。然而,这份报告并未平息外界的质疑声。 随后的几十年里,关于李小龙死因的各种说法不断出现。有人说是练功过度,有人说是药物反应,甚至还有阴谋论的说法。 这些猜测一直持续到2006年。美国医学教授菲尔·金斯通过长期研究,提出了一个新的观点。 根据金斯教授的研究,李小龙的死因可能与长期高强度训练导致的癫痫有关。过度训练和睡眠不足,最终引发了致命的并发症。 这个结论与李小龙生前的训练方式相吻合。他确实保持着超出常人极限的训练强度,并且经常忽视休息。

![蒋超良,我就感觉这个人很熟悉查看了一下果然是2020年的湖北湖北武汉。[汗][](http://image.uczzd.cn/1654436619381341903.jpg?id=0)