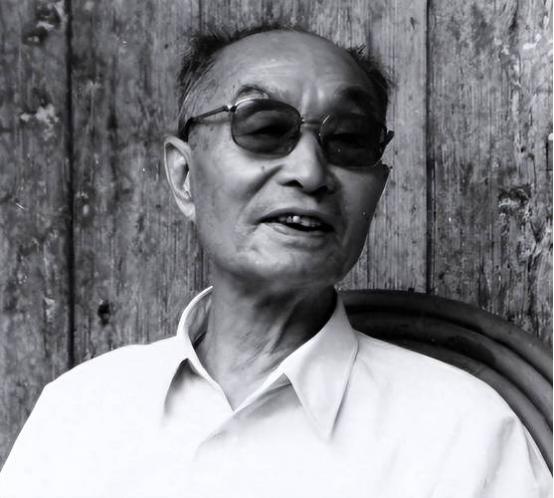

1984年,张爱萍上将和新疆自治区党委第一书记王恩茂中将通电话。电话接通,张爱萍问道,老王,哈密瓜熟了没有?王恩茂心领神会地回答说,我这就派人给你送过去! 1984年,对于中国来说是一个特殊的年份。这一年,中国第一颗通信卫星"东方红二号"成功升空,开启了中国航天通信的新纪元。 回望20世纪80年代初期,中国的通信基础设施还十分薄弱。全国大部分地区只能依靠地面的微波信号塔进行短距离信号传输,信号质量常常不稳定。 1975年3月31日,中国做出了一个重要决策。代号为"331"的中国卫星通信工程正式列入国家计划。 以孙家栋为代表的中国航天专家们,开始了艰苦的技术攻关。他们深知,只有掌握自主可控的通信卫星技术,才能真正打破信息孤岛。 八年时间,对于一个重大工程来说并不算长。但在这八年里,中国航天人经历了无数个不眠之夜,解决了数不清的技术难题。 从最初的方案论证,到关键技术的突破,再到整星的装配测试,每一步都凝聚着中国航天人的智慧和汗水。在这个过程中,一支年轻的航天队伍逐渐成长起来。 通信卫星不同于一般的科研卫星,它需要在地球同步轨道上稳定运行。这就要求卫星不仅要有可靠的通信能力,还要有精确的姿态控制系统。 为了实现这个目标,研制团队反复进行了上千次的地面试验。每一个零部件都经过严格的测试,每一个参数都经过反复的验证。 在"东方红二号"的研制过程中,计算机系统是最大的难关之一。当时西安卫星测控中心配备的"320"计算机,占地面积相当于一个小型会议室。 这台计算机的运算速度在现在看来十分有限,存储容量还不到60万字节,相当于现在一张普通照片的大小。每小时要消耗7千瓦的电力,散发出的热量需要专门的降温设备来处理。 1981年,一个来自日本的专家团队参观了西安卫星测控中心的计算机房。参观结束后,他们直言不讳地表示,用这样的计算机完成地球同步通信卫星的测控任务是不可能的。 更令人失望的是,当中方提出购买先进计算机的请求时,对方以"巴黎统筹委员会"的限制为由予以拒绝。这次技术交流,让中国航天人更加清醒地认识到,关键技术必须掌握在自己手中。 面对这一困境,以郝岩为首的测控专家团队提出了一个大胆的设想。他们决定把两台"320"计算机和两台"717"计算机连接在一起,形成一个网络系统。 这个方案就像是把四个不同特长的运动员组成一个接力队。速度较快的"320"计算机负责复杂的控制计算,稳定性好的"717"计算机则负责与各个测控站之间的数据交换。 这个创新方案的成功,不仅解决了当时的难题,更为中国后续的航天测控系统发展提供了宝贵经验。这两台"320"计算机也因此被授予"功勋计算机"的光荣称号。 1984年4月8日,"东方红二号"卫星顺利升空。然而,卫星刚刚进入预定轨道,就遇到了一个致命的危机。 卫星上的镉镍电池温度开始异常升高,超过了设计指标的上限值。如果温度继续上升,电池可能会发生故障,导致整颗卫星失控。 面对这个紧急情况,总设计师孙家栋召集技术团队迅速制定了应对方案。他们决定通过调整卫星姿态,改变太阳能电池板接收阳光的角度,同时打开所有耗电设备,增加电池的放电量。 这个方案就像是给发烧的病人物理降温。通过改变卫星的"姿势",减少它接收的太阳能,同时让它多"运动"消耗能量,最终将温度控制在了安全范围内。 在随后的几天里,技术团队通过反复试验,找到了最佳的太阳照射角度。孙家栋当机立断,要求再调整5度。这个看似简单的调整,最终帮助卫星彻底摆脱了危机。 1984年4月17日,一个普通的春日傍晚,中央电视台《新闻联播》准时开播。这一天的直播信号,通过"东方红二号"卫星传输到了全国各地。 在新疆、云南等偏远地区,人们第一次实现了与北京同步收看电视节目。过去需要等待一周才能看到的节目内容,现在可以同步观看。 这一历史性突破的意义,远远超出了人们的想象。它不仅改变了偏远地区群众获取信息的方式,更标志着中国成为世界上第五个能够独立发射静止通信卫星的国家。 第二天上午10点,一个更具历史意义的时刻到来。时任国务委员兼国防部长的张爱萍,通过"东方红二号"卫星与新疆维吾尔自治区党委第一书记王恩茂进行了首次通话。 这次通话开始时,张爱萍没有按照事先准备的讲稿念,而是用一句朴实的话开场:"老王,哈密瓜熟了没有?"。王恩茂立即回答:"我这就派人给你送过去!" 从此,中国的军事指挥通信系统有了可靠的卫星通道。军队的快速反应能力和指挥效率得到了显著提升。 这颗通信卫星不仅服务于军事领域,还在民用通信方面发挥了重要作用。新闻传播、远程教育、应急通信等领域都因此获得了长足发展。 在随后的岁月里,中国的通信卫星家族不断壮大。从"东方红二号"到后续系列卫星,中国的通信卫星技术水平不断提升。