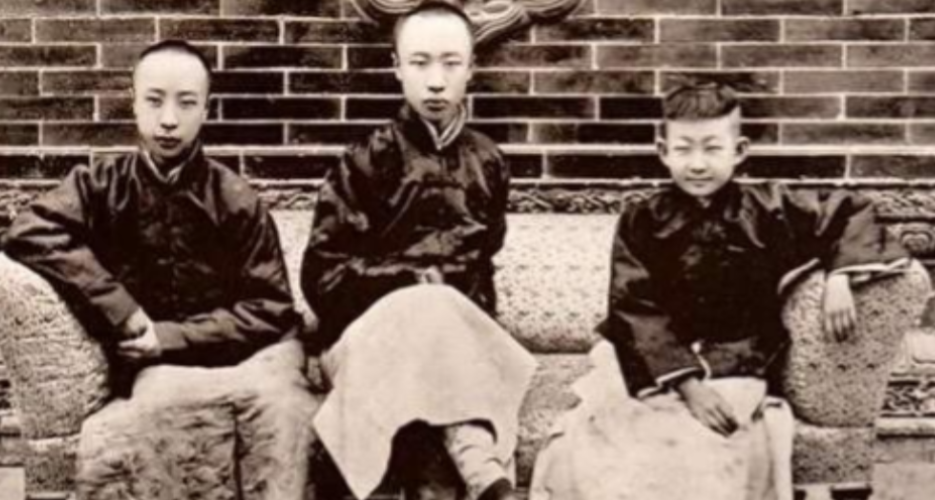

1963年,溥仪在北京街头漫步时,看到一家烧饼摊,于是买了一个饼。没想到刚咬了一口,他立刻愤怒地说道:“那些死太监竟然骗了我40多年!” 爱新觉罗·溥仪,生于1906年,年仅三岁便登上了中国的帝王宝座,成为清朝的最后一任皇帝。他的名字不仅仅是历史的符号,也是中国近代史的见证。 清朝末期,面对西方列强的入侵与国内改革的需求,溥仪成了一个政治的牺牲品。年幼的他没有能力理解复杂的政治局势,只是被权力的浪潮推着往前走。 1912年,清朝灭亡,溥仪成为了一个名义上的皇帝。虽然他被保留了皇帝的头衔,但实质上,清朝已经成为了历史。 溥仪的生活开始变得没有真正的自由,他的所有行动都受到严格的控制。在北洋政府、后来的民国政府和日占时期,溥仪的命运一直处于被操控的状态。 1924年,溥仪被迫剿除出紫禁城,开始了他更为悲惨的生活。1932年,溥仪被日本政府扶持成为伪满洲国的皇帝,进一步陷入了一个不属于自己的世界。 直至1945年,第二次世界大战结束后,溥仪被苏联军队俘虏,并最终被送回了中国。经过一段时间的改造,他在1960年被释放,并开始了他作为普通市民的生活。 1963年,已是中年且命运多舛的溥仪在北京街头闲逛,这一天他穿着朴素的中山装,不再是当年紫禁城里威风凛凛的皇帝。他走过一个街头摊位,摊主卖的烧饼香气扑鼻,他忍不住停下脚步,买了一个烧饼,准备体验一下普通百姓的美食。 当他咬下第一口时,瞬间的美味让他怔住了。他心里一阵震动,仿佛时光倒流,回到了他还是一个小皇帝的时候。那时,太监曾经告诉他,烧饼是皇家美食,只有他这样的人才能品尝到。今天的烧饼竟然如此简单却如此美味,和他小时候的经历形成鲜明对比。 溥仪突然间感到一种深深的愤怒。记忆中的画面瞬间浮现,他回忆起小时候在紫禁城里过着被束缚的生活,那些太监告诉他许多不真实的事情——烧饼、玉器、奇珍异宝,所有的东西都被包装成一种遥不可及的奢侈品。 他的世界是一个充满了谎言和虚伪的世界。那时候的他完全不理解其中的真相,认为自己是一个与众不同的存在。 “那些死太监竟然骗了我40多年!”溥仪咬牙切齿地自言自语。这句简单的话语背后,掩藏着他对过往岁月的极度不满。那些他曾经崇拜的权威和尊严,如今看来不过是一个个为了维持权力的工具。 太监们为了满足自己的利益,制造了一个个假象,把他从一个普通孩子塑造成一个神话般的帝王。而这一切,正是为了让他永远无法脱离宫廷的束缚。 那一刻,溥仪感到一种前所未有的觉醒。他终于意识到,自己并不是历史的主宰,而不过是一个被时代塑造的悲剧人物。烧饼的味道与那些过去的记忆交织在一起,让他痛苦地回想起那些错误的信念和被操控的日子。 溥仪的生活在接下来的几年里并未发生太大变化。他曾经拥有的尊贵和荣耀已经完全失去,他开始更多地接受自己普通市民的身份。他尝试着去适应这个时代,去融入普通人的世界。曾经的皇帝,不再是人们仰望的对象,而只是一个普通的中年男人。 在接下来的岁月里,溥仪变得更加低调,尽量避免出现在公众的视野中。他知道自己的一生已经被历史所定格,没有什么可以改变的。 但在他内心深处,始终没有放弃对自我救赎的渴望。他开始阅读各种书籍,尝试着了解普通人的生活,甚至学会了种些简单的植物,做些手工活。他在这些微小的日常中找到了某种精神上的慰藉。 他时常回想起那些年在紫禁城的日子,回想起自己在那些精致的宫殿里所度过的岁月,尽管一切看似光鲜,但他明白自己早已失去了那个“皇帝”的身份和尊严。 最终,溥仪死于1967年,享年61岁。他的死,对于大多数人来说,几乎没有引起太大的波动。毕竟,他早已不再是那个代表帝国的存在,而只是一个普通的历史人物。 他的晚年,是一个彻底摆脱过去的过程。他不仅仅是物质上从富贵转为贫困,更是在精神上接受了一个全新的自我,放下了曾经的辉煌,面对了曾经的荒谬与痛苦。 溥仪的一生,可以说是中国近现代史中的一段悲剧,而他的觉醒,也许正是他与那个复杂的历史做最后告别的方式。 历史永远不会为任何人停留,溥仪最终也没有逃脱命运的安排。但他在那一天的觉醒,却为他的晚年生活带来了某种意义。他不仅看清了那个自己曾经依赖的虚幻世界,也理解了作为普通人可以拥有的自由和尊严。