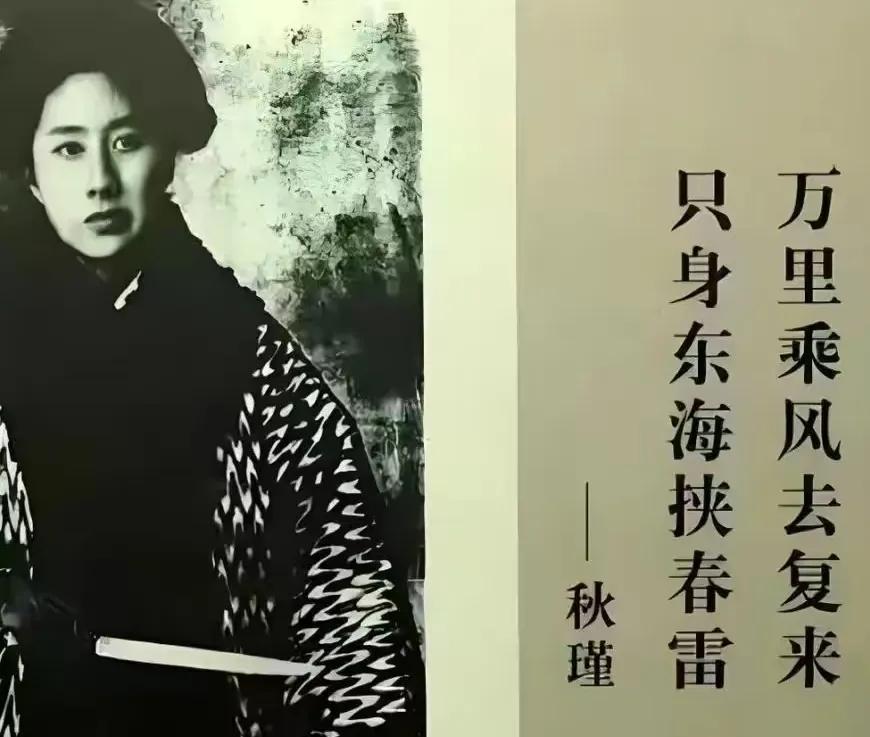

1907年7月15日,中华女杰秋瑾从容就义。她牺牲后不久,负责行刑的县令李钟岳,在家中自杀身亡。之前他曾说:“我虽不杀伯仁,伯仁由我而死。” 秋瑾,号鉴湖女侠,是中国近代史上著名的,女权运动先驱和革命家。她出生于浙江绍兴的一个官宦家庭,自幼聪慧过人,精通诗词歌赋。 1904年,秋瑾东渡日本留学,接触到西方的民主思想和女权主义,决心投身革命。 回国后,秋瑾积极参与推翻清朝统治的革命活动。她创办《女报》,宣传女权和革命思想,并秘密组织革命力量。 李钟岳作为县令,本应是清政府的忠实执行者,但他对秋瑾的才华和勇气充满了敬佩。 他常以秋瑾“驰驱戎马中原梦,破碎山河故国羞”之诗句,教育自己的儿子:“以一女子而能诗,胜汝辈多矣!” 一天上午,李钟岳奉命赴城外查抄秋瑾的娘家。当他查明秋瑾所居后,便草草收兵,结果一无所获。 他的这种行为,遭到了上级的严厉警告!却对革命意义重大!因为秋瑾所有与友人来往信件,均藏其中。若被查出,势必带来一场血雨腥风。 1907年,秋瑾参与策划了安庆起义。但因保密工作没做好,她和同伴们在学堂被清军包围,最终被捕入狱。 对清政府的审讯,秋瑾坚贞不屈,拒绝透露任何革命同党的信息。她的任务不仅是推翻清朝,更是唤醒民众,尤其是女性的觉醒。 在狱中,秋瑾以诗言志,用文字表达了对革命的忠诚和对死亡的无所畏惧。她的诗句充满了力量与激情,比如“一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”,以及“拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回”。 李钟岳非常敬佩她的正义之心和坚定信念。多次试图为她开脱,甚至向上级求情,希望能免她一死,然而,清政府的严令让他无力回天。 秋瑾被行刑前,李钟岳无奈地对秋瑾说:”知府下令明日一早行刑,我很遗憾,凭我一己之力救不了您。若您还有未了的心愿,我必定竭尽全力办到。” 于是,秋瑾提出了三个要求: “其一,我是女子,死后不可脱我衣服,我要保持最后的尊严。” “其二,为我备一口薄棺,我不愿暴尸荒野,身归尘土是最后的归宿。” “其三,我要给家人和同伴留封信,告诉他们,我虽死但志未灭,希望他们不要因我的失败而气馁,革命仍有继续的希望。” 李钟岳当即表示,一定尽全力满足她这三个愿望。 行刑当天,秋瑾身穿白衣,神态自若。她拒绝下跪,昂首站立,目光如炬。 她的死,不仅是个人的牺牲,更是对封建礼教和专制统治的强烈反抗。这种壮烈举动,深深震撼了在场的所有人。 李钟岳目睹这一幕,内心备受煎熬。他深知,自己亲手送走了一位真正的英雄。 秋瑾遗书的最后一句话,是“我虽死,但吾志长存。”李钟岳回到府内,反复诵读这句话,每一遍都让他的胸口像被压了一块巨石, 再也无法平静下来,他陷入了深深地自责中。 他终日闷闷不乐,反复念叨“我虽不杀伯仁,伯仁由我而死”。他无法原谅自己参与了对一位伟大女性的处决。 愧疚像一根毒藤缠绕在他的心头,越勒越紧,直至他再也无法承受。 终于,几个月后,李钟岳在家中悬梁自尽,留下了一封遗书,表达了对秋瑾的敬仰和对自己的深切悔恨之情。 他的死,成了秋瑾故事的另一个悲剧注脚,也让人们看到了,那个时代知识分子的矛盾与挣扎,一个良知尚存的官员对自己灵魂的救赎。 结语: 秋瑾的牺牲,不仅是为了推翻一个腐朽的政权,更是为了唤醒民众的觉醒。 秋瑾的故事,不仅是一段历史,更是一种精神的传承。她的勇气和坚定,让我们看到了人性的光辉。她的牺牲,让我们明白了什么是真正的英雄。她的精神,将永远激励着我们前行。 而李钟岳这个官场大染缸中的另类,他温良敦厚,具有强烈的正义感,对于秋瑾身上的豪侠之气,虽不能至,心向往之。他的死是否也震慑了那些良知未泯的清朝官员们?